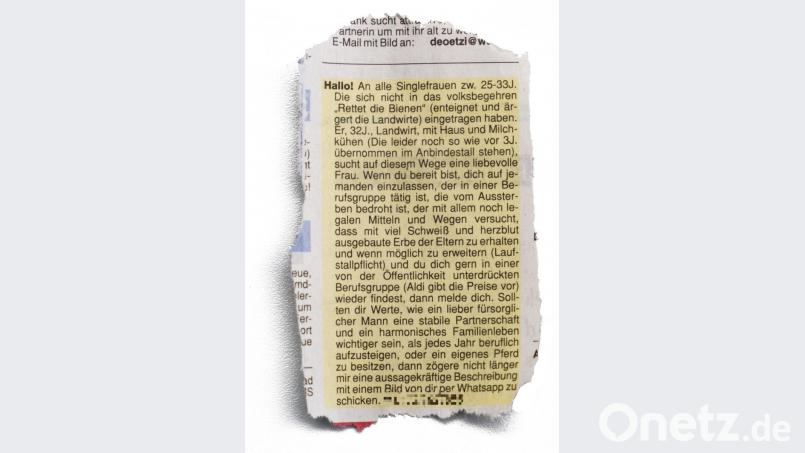

Eine Heiratsanzeige als eine Art Notwehr: Landwirt Michael Schmid sucht per Kontaktanzeige in unserer Zeitung die Frau fürs Leben. Bedingung: Sie darf sich "nicht in das Volksbegehren 'Rettet die Bienen'" eingetragen haben, denn das "enteignet und ärgert" Landwirte. Am Telefon bekräftigt der 32-Jährige, dass die Anzeige von Samstag, Seite 48, ernst sei. Dass er sich damit gegen das erfolgreichste Volksbegehren aller Zeiten stellt, ist ihm bewusst. Auch die bösen Reaktionen per Whatsapp nimmt er in Kauf. "Mir ins Gesichts sagen traut sich aber keiner", sagt Schmid, der mit etwas Hilfe seines 70-jährigen Vaters einen 46-Hektar-Hof mit 40 Milchkühen betreibt.

"Viel Frust und ein wenig Hoffnung" stecke in der Annonce. Als Landwirt sei es schwer, eine Partnerin zu finden. "Schon einige Beziehungen sind deswegen in die Brüche gegangen." Das Volksbegehren sieht er als neuen Anlauf, Landwirte und deren Arbeit schlecht zu machen. Dabei sei es die eine Sache, dass die Forderungen ihm Geld kosten werden, etwa wenn es darum geht, dass bestimmte Flächen nicht mehr für den Anbau genutzt werden dürfen. Besonders stört Schmid aber, dass das Volksbegehren seiner Meinung nach Landwirten die Schuld für alle möglichen Umwelt-Probleme gibt. Dabei stelle er immer wieder fest, dass die Befürworter kaum Ahnung haben. "Die wissen nicht, wie die Arbeit eines Landwirts heute aussieht, und sie wissen auch nicht, welche Auswirkungen das Volksbegehren hätte", sagt Schmid. "Und das gilt nicht nur für Städter", schiebt er hinterher. Auch Leute vom Land hätten keine Ahnung, was Landwirte schon heute für den Naturschutz leisten, etwa durchs Kulap-Programm, für das er Teile seiner Flächen der Natur überlässt. "Die wissen nicht, wofür sie da unterschreiben." Er hoffe, dass bei den Nachverhandlungen "das Schlimmste" verhinderte wird. Und außerdem hofft er auf die Richtige. Neben den Pöblern haben sich auch "zwei, drei" Frauen gemeldet, die sich eine Beziehung mit einem Bauern vorstellen können - trotz allem.

Der Ärger von Bauer Schmid ist verständlich, jedoch richtet er sich an den falschen Adressaten. Der Bauernverband, die Staats-, und Bundesregierung prophezeiten für die Zeit nach der ungeliebten Milchquote goldene Aussichten für die Milchviehbetriebe und predigten in erster Linie eine auf den Export orientierte Agrarpolitik. Der Ausstieg aus der Milchquote und der Einstieg in den scheinbar unendlichen Wachstumsmarkt wurden bejubelt. Die Krise war absehbar. Das Ergebnis: Die Milchmenge steigt, Milchviehbetriebe geben auf und die Erzeugerpreise sind im Keller, meint der BDM. Obwohl die bayerische Staatsregierung das Volksbegehren offiziell ablehnt, sind viele Ziele des VB auch im Koalitionsvertrag der CSU mit den FW formuliert: „Die bundesweite Spitzenposition Bayerns im ökologischen Landbau wollen wir kraftvoll ausbauen. Wir wollen den Anteil an ökologisch bewirtschafteter Fläche in Bayern mittelfristig verdoppeln.“ Das Problem ist, die Staatsregierung setzt auf Freiwilligkeit.

Ähnliche Ziele verfolgt das wichtigste Beratergremium in Agrarfragen der Bundesregierung (RNE). Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE) hat eine Stellungnahme zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU beschlossen. Darin fordert er eine Neuausrichtung, die unter den Vorzeichen der Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) erfolgen soll. Die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik müsse die ökologischen Lebensgrundlagen durch eine bessere Balance von Nutzung und Schutz wiederherstellen und mindestens erhalten, beschreibt der RNE selbst einen Anspruch: Ersetzen des aktuellen ‚Zwei-Säulen‘-Modells der Agrarförderung und der derzeit dominierenden flächenabhängigen und de-facto bedingungslosen Direktzahlungen durch ein neues Fördersystem, das öffentliche Gelder an konkrete Leistungen der Landwirte koppelt, vor allem im Umwelt- und Naturschutzbereich.

Bauer Schmid betont, dass er schon heute viel „für den Naturschutz leistet, etwa durchs Kulap-Programm, für das er Teile seiner Flächen der Natur überlässt“. Dafür bekommt der Landwirt allerdings auch Fördergelder, die unsere Gesellschaft aus dem Steueraufkommen an ihn überweist. Schmid erhält pro Jahr an Agrarförderung in etwa den Jahreslohn (netto) eines Singles mit durchschnittlichem Facharbeiterlohn. Nach seinen Angaben bewirtschaftet er einen 46-Hektar-Hof mit 40 Milchkühen. Die Verbandspolitik des BBV und die seit Jahrzehnten verfehlte Agrarpolitik haben Schmid und andere kleinbäuerliche Betriebe in eine missliche Lage gebracht. Schmid produziert in direkter Konkurrenz mit ostdeutschen Agrarfabriken, die 2.000 ha, mit 1200 Milchkühen (und mehr) bewirtschaften. Wie war seine Lebenssituation vor dem Volksbegehren? Vergleichsweise gut, oder eher weniger gut, weshalb auch „schon einige Beziehungen deswegen in die Brüche gegangen sind."

Die bayerische Staatsregierung sieht beim Volksbegehren außerdem einen Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Bauern. Gelten beim hochsubventioniert EU-Agrarmarkt, mit seinen Milchseen und Butterbergen tatsächlich noch die Gesetze des Marktes? Betrachtet man die Mittelvergabe in Europa, so erhalten sechs Prozent der größten Betriebe 69 Prozent der Hilfsgelder. Die Agrarförderung ist der größte Ausgabeposten der EU. Der kleine Bauer kann als Nebenerwerbsbauer gerade noch so überleben, der große Bauer, eher Monokulturen anbauend, wird reich. Es muss Schluss gemacht werden damit, Europa braucht nicht noch mehr Förder-Millionäre. Nicht nur, dass es für "Förder-Millionäre" keinerlei soziale Rechtfertigung gibt, diese drücken auch die Marktpreise tendenziell nach unten. Fast 50% des hier produzierten Fleisches wird exportiert. Damit man so billig produzieren kann, hat Deutschland seine Zulassungen von Groß-Mastbetrieben seit den 90er Jahren verxfacht. Mit den EU-Subventionen hat man immer nach Menge bzw. Fläche subventioniert, und macht EU-Fleisch damit zum Exportschlager, weil hocheffizient produziert und dann auch noch staatlich subventioniert. Weder das Höfesterben noch der Artenschwund konnten durch die bisherige Agrarpolitik aufgehalten werden. In Österreich lag der Bio-Anteil 2018 schon bei über 22%. Gefördert von der Regierung geht es dadurch den dortigen Bauern nicht schlecht. Hinter vorgehaltener Hand sprechen viele Landwirte aus, dass die Politik und die Verbandsspitze des BBV sich verspekuliert haben und das Volksbegehren ein willkommenes Ablenkungsmanöver von eigenen Versäumnissen darstellt.

Bauer Schmid sollte die Ursachen für die Misere seines Berufsstandes gründlich erforschen. Er wird ehrlicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass nicht das Volksbegehren dafür verantwortlich ist. Die Ursachen liegen tiefer.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.