Begleitet vom Donner der Geschütze und den Einschlägen der Granaten, hingekritzelt häufig direkt im Schützengraben - so entstanden die wenigen noch heute erhaltenen Kriegstagebücher des Ersten Weltkriegs. Unzensiert, unverfälscht und geprägt von dem Eindruck des unmittelbar Erlebten legen sie Zeugnis ab vom Leben und Sterben an der Front.

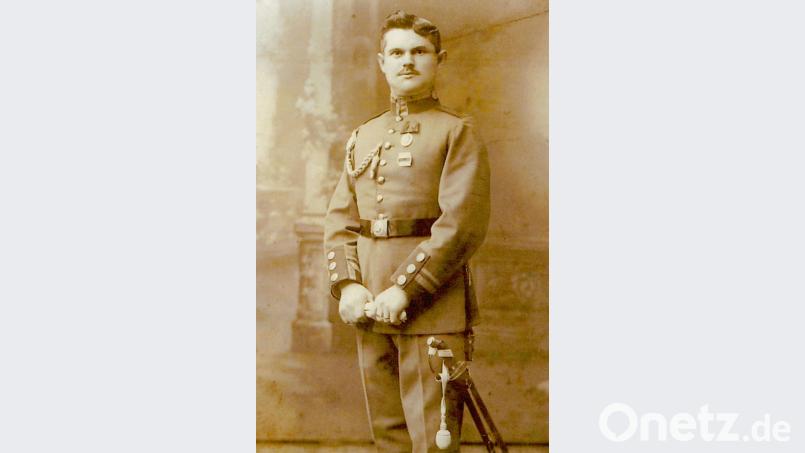

Bei den Aufzeichnungen von Feldwebel Heinrich Engel aus dem Jahr 1914 macht vor allem der schnelle Wandel von froher Siegeszuversicht zu blankem Entsetzen betroffen. Dabei gibt der junge Soldat (Jahrgang 1883) die Stimmung der ersten Tage keineswegs euphorisch, sondern betont sachlich wieder. Typische Sätze: "Man hofft auf einen Zusammenstoß" (Eintrag vom 9. August, dem ersten Tag des Einsatzes) oder "Wir marschieren mit enthüllter Fahne über die Grenze" (22. August, die Gefechte vorher fanden also im Elsass statt, das damals zum Deutschen Reich gehörte).

Der erste Gefangene

Am 14. August ein persönlicher Triumph: der erste Gefangene! Engels Spähtrupp beschießt eine feindliche Patrouille und trifft ein Pferd. "Der Reiter lag im Straßengraben wie tot", notiert der Feldwebel. "Als ich sah, dass er noch lebte, entriss ich ihm den Karabiner und nahm den Mann gefangen. Es war dies der erste Gefangene der 3. bayr. Division. Zum Andenken erhielt ich den erbeuteten Säbel."

Zehn Tage später entgeht er nur knapp dem Tod. Beim ersten größeren Gefecht am 19. August nahe Mörchingen besteigt er als Posten einen Baum, "um den die Geschosse nur so herumsausen. Endlich gegen 8 Uhr rutsche ich vom Baum herunter, und im selben Moment kracht ein Schuss in den Baum", notiert er, "1 Mann auf der anderen Seite der Straße wird schwer verletzt. Er ist gestorben."

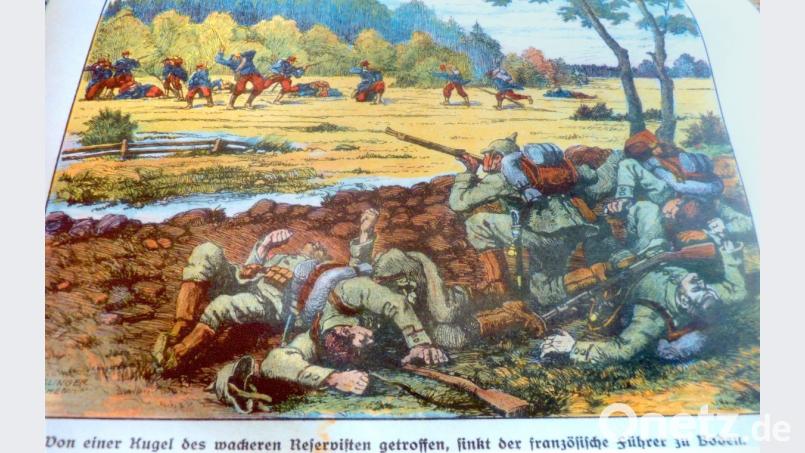

Am 20. August nehmen die Kampfhandlungen an Härte zu. "Vorwärtsgehen der ganzen Linie aus unserer Verteidigungsstellung heraus Richtung Pewingen. Wir gingen zuerst im Schritt vor und kamen bald in Feuer, ohne selbst schießen zu können. Wie sich später herausstellte, bekamen wir auch vom Kirchturm bzw. Hausdächern von Pewingen zweiseitiges Flankenfeuer. Die Kugeln pfiffen nur so umher um unsere Köpfe. Schon beim Vorgehen der ersten Schützenlinie fielen einige Leute lautlos nieder." Dennoch gelingt es, an einem Höhenrand eine Feuerstellung zu errichten und von dort aus "die gegnerischen Linien zu gabeln. Die Wirkung unseres Feuers muss verheerend gewesen sein. Unser erstes beschossenes Ziel am Getreidefeld lag blau und reglos in Schützenlinie tot da. Die wenigen Franzosen, die versucht haben zurückzulaufen, werden sofort von unseren Schützen niedergemacht."

Hautnah erlebt Heinrich Engel auch mit, wie Kameraden neben ihm fallen: "Unteroffizier Schmitt-Knecht liegt mit dem Gesicht am Boden (Herzschuss). Reservist Krebs wird auch getroffen, wimmert kurze Zeit und ist dann ruhig." Auch der in Wellen kommende Unterstützungszug gerät in heftiges französisches Zielfeuer. Engel sieht, "wie verschiedene Leute zusammenstürzen, meist im Fall vornüber aufs Gesicht. Einige wälzen sich ein paar mal. Infanterist Leinmeier ruft einem benachbarten Schützen zu, er schieße ihn nieder, wenn er nicht sofort seiner Truppe nachspringt."

Keine Hilfe für Verwundete

Wie stark den Berichterstatter das Gemetzel berührt, zeigen auch diese Notizen: "Die armen Verwundeten hatten gar keine Hilfe. Die Hilfskrankenträger konnten sich im Feuer nicht mehr aufrichten, die Krankenträger waren nicht sichtbar. Fahnenjunker Rettenberger wird, während er sein Gewehr lädt, durch den Mund geschossen. Ist sofort tot. Infanterist Endres Schuss in den Mund, macht bloß einen kleinen Schrei." Trotz aller Verluste wird Pewingen erobert, wo die Deutschen auf ein französisches Feldlazarett mit vielen Schwerverwundeten treffen. "Einige Gefangene fragen, ob sie jetzt nicht erschossen würden."

"Die Mannschaften sind total erschöpft", berichtet Engel über den Weitermarsch nun durch französisches Gebiet. "Das Bataillon liegt durchnässt und frierend im Freien. Heute ist zum ersten Male Wein requiriert worden. Etwas anderes zum Essen oder Trinken gibt es nicht für die Mannschaften." Und immer wieder Granatbeschuss: "Eine Granate traf einen Mann direkt in den Kopf. Man sah bloß einige Fetzen fliegen. Es kommen überhaupt scheußliche Sachen vor. So lag neulich ein Stiefel mit Unterschenkel herum."

Auch das Schicksal der Gegner lässt den Chronisten nicht kalt, etwa bei einem "Höllenfeuer" auf den Ort Vennezey: "Durch den Pulverdampf sah man so unglückliche Franzosen, die zurück wollten, aber von unseren Schützen und den MG niedergemäht wurden." Oder nach der Besetzung des Ortes: "Im Brunnenhaus liegt regungslos ein schwer verwundeter Franzose, er meint sicher, dass er niedergemacht wird, er hebt bloß einen Arm schwach in die Höhe. Von unseren Soldaten bekommt er einen Trunk Wasser. Als wir später wieder vorbeikommen, war der Mann tot."

Musik im Schützengraben

"Heute wurde ich krank (Magen)", lautet ein Eintrag unter dem 26. August "Ich erfahre die Siegesnachricht von Metz und Namur. Unsere Regimentsmusik spielt im Schützengraben die Wacht am Rhein und Heil dir im Siegeskranz." Ganz andere Töne zwei Tage darauf, als die Truppe sich nur mit größter Mühe vor dem feindlichen Schrapnellfeuer in die Schützengräben retten kann: "Von der Höhe, wo das Gefecht stattfand, ertönen langgezogene klagende Töne, die durch Mark und Bein gehen. So liegen die armen schwer Verwundeten von Gott und Menschen verlassen auf dem Gefilde des Schlachtfelds und flehen um Barmherzigkeit."

Die Aufzeichnungen enden urplötzlich am 29. August, der schreckliche Krieg allerdings noch lange nicht. Heinrich Engel starb im Jahr 1917.

Im November jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Die AZ erinnert an die mit dem Krieg verbundenen Schicksale durch Auszüge aus zwei Tagebüchern von Soldaten, die die Schrecken des Krieges unmittelbar erleben lassen.

Das Original des nebenstehend in Auszügen wiedergegebenen Tagebuchs von Feldwebel Heinrich Engel, Führer des Wachtkommandos des kgl. 17. Infanterie-Regiments der Kaserne Zollern in Germersheim am Rhein, hat seine Enkelin Jutta Herpich aus Amberg dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Abteilung Kriegsarchiv, überlassen. Eine Abschrift der 1914 ursprünglich mit Bleistift und in Sütterlinschrift notierten Aufzeichnungen hat sie der Redaktion unserer Zeitung zur Verfügung gestellt.

Das Kriegstagebuch von Georg Luber, 1915 als Rekrut zum 6. Infanterieregiment in Amberg einberufen, befindet sich im Besitz seines Sohnes Werner Luber in Bernricht bei Edelsfeld, dem wir ebenfalls für den auszugsweisen Nachdruck danken. (wyp)

Georg Luber aus Bernricht war 20 Jahre jung, als er 1915 zum 6. Infanterieregiment nach Amberg einberufen wurde. Voll jugendlichem Übermut bezeichnet er den Transport zur Westfront als „lustige Fahrt“ und äußert den Wunsch, „recht bald mit den Feinden Bekanntschaft zu machen“.

Seine Euphorie wird schnell und nachhaltig gebremst, der erhoffte Siegeszug erstarrt zu einem zermürbenden, verlustreichen Stellungskrieg. Entsetzen und Todesangst sprechen aus seinem Bericht über die berüchtigte Schlacht an der Somme im Jahr 1916. Sein persönliches Waterloo aber stand dem jungen Oberpfälzer erst im Frühjahr 1917 bevor. Obwohl er keine Ortsangabe macht, spricht alles dafür, dass es sich um die Panzerschlacht an der Aisne handelt.

„Am Karfreitag fing unser Gegner an, ein heftiges Trommelfeuer auf uns einzurichten, welches zehn Tage fortdauerte“, schreibt er. „Elend, Schrecken und Not wurden von Tag zu Tag größer, denn von der kleinsten Mine bis zum 30,5-Zentimeter-Kaliber mit Verzögerung (Granaten, die sich mehrere Meter tief in die Erde einbohren, explodieren und 20 Meter unter und über der Erde alles vernichten) waren auf uns eingerichtet. Dazu wurden die Kameraden von Stunde zu Stunde weniger. Die Luft brummte Tag und Nacht von Minen und Flugzeugen obendrein.“

Das Grauen nahm kein Ende, sondern steigerte sich noch. „Ein verhängnisvoller, schrecklicher Tag nahte heran. Am 16. April um 6 Uhr früh ging der Feind zum Angriff vor.“ Zwar konnte Lubers Trupp den Gegner noch kurz aufhalten, aber dann ging ihnen die Munition aus und sie mussten zurücklaufen. Die eigene Artillerie war schon geflohen, so dass die Franzosen jetzt ungehindert vorpreschen konnten. „Kavallerie, Infanterie und Panzerautos (Tanks) stürmten rechts an uns vorbei. Wir waren nur noch 34 Mann.“

Völlig ausgehungert und total übermüdet können die Männer sich in eine Höhle flüchten. Es folgt ein schreckliches Erwachen aus der kurzen Ruhe, „als der Feind Handgranaten in den Eingang schleuderte und uns zur Übergabe aufforderte. Als ich an den Ausgang kam, sah ich einen gespannten Revolver vor meiner Brust.“ Mit der Gefangenschaft begann eine weitere Zeit des Leids mit Gewaltmärschen zu den Sammelplätzen, wo er und seine Kameraden in Drahtkäfige gepfercht wurden.

Das Martyrium steigerte sich, als ein deutscher Flieger vier Bomben abwarf und 60 Menschen starben. Auch die Überlebenden waren, zusätzlich von einer ausbrechenden Cholera geschwächt, nur noch „wandelnde Leichen, die Arm in Arm einen dreistündigen Anmarsch zum Steinbruch bewältigen mussten, um nach 16 Stunden schwerer Arbeit nochmals zwei Löffel Bohnen zu verschlucken.“

Es grenzt an ein Wunder, dass Georg Luber all die Gefahren und Strapazen überlebte. Seine letzte Eintragung: „Am 18. Februar 1920 kam ich um 7 Uhr früh unverhofft zu Hause an, so dass ich meinen lieben Angehörigen mit Freudentränen gesund, glücklich und zufrieden die Hand reichen konnte.“ (wyp)

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.