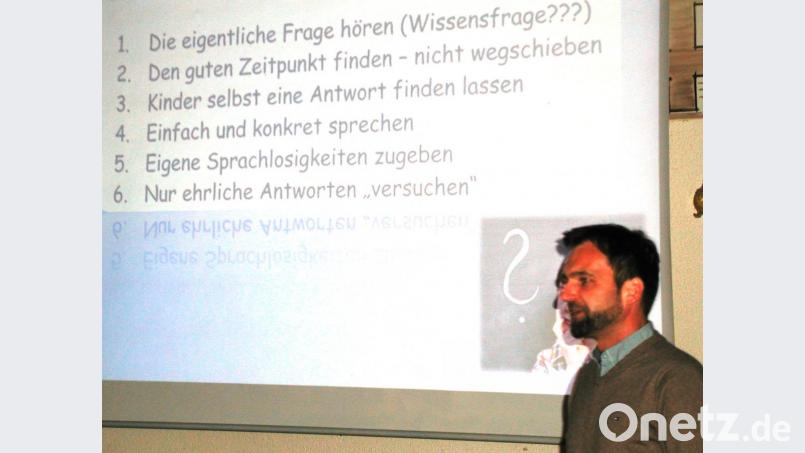

Es war ein überaus lebendiger Vortrag, zum dem Kindergartenleiterin Michaela Schmidt den Pastoralreferenten Andreas Dandorfer aus Regensburg begrüßen konnte. Es tat nicht mehr aber auch nicht weniger als das zu schildern, was er lebt; und das absolut authentisch, was seinen Vortrag glaubhaft und überzeugend machte. Das Thema „Kinder fragen nach Gott“ wollte er um einen Untertitel erweitert wissen, dem er ebenso viel Gewicht verlieh: „Religiöse Erziehung in der Familie“. „Keine Patentrezepte“ werde es geben, umso mehr sollen persönliche Erfahrungen einfließen. Davon hat Dandorfer viele: Er ist Ehemann und Vater zweier Kinder, und er hat als Pastoralreferent gearbeitet. Die Antwort auf die Frage „Wie habe ich Glaube erfahren“ könne Elemente enthalten, die es bei der Glaubensvermittlung lohnen, sie zu übertragen. Immer mehr Menschen würden das Fundament verlieren und da könne der Glaube Kraft geben, meinte Michaela Schmidt auf die Frage der Erwartung an diesen Vortragsabend. Da fiel der Begriff der „Resilienz“, jene psychische Widerstandskraft, die den Menschen nach einer Krise befähigt, sich an frühere Errungenschaften zu erinnern, um damit die Krise zu meistern. Viele würden die Erfahrungen im Jugendalter machen, dass sie sich durch Veränderungen in ihrem Leben vom Glauben abwenden, sich jedoch später daran erinnern und ihn dann als etwas sehr Bereicherndes zu erleben. Es kommt auf die im Kindesalter gelegte Basis an. Nach der Enzyklika „Amoris Laetitia“ von Papst Franziskus brauchen Kinder Symbole, Gesten und Erzählungen, weil der Glaube auch durch Erzählen weitergegeben wird. Die entscheidende Rolle spielt die Familie. Die Eltern geben dem Kind den Schlüssel, die Welt zu verstehen. Einem schreienden Kind nachts nicht beizustehen wie immer empfohlen werde, sei falsch. Das Kind müsse erfahren: „Ich bin nicht allein!“ So könne Geborgenheit und Vertrauen entstehen, das nötig sei für eine religiöse Erziehung, in der so auch ein positives Gottesbild entsteht. Die seien Eltern Mittler und „Brückenbauer“. Glaube habe viele Lernworte und dazu gehörten auch die Großeltern. Schule und Pfarrei hätten Einfluss. Der Glaube habe viele Wurzeln wie das gemeinsame Gebet, die Pflege der Sonntagskultur, Wertevermittlung und die Mitfeier des Kirchenjahres. Und da gibt es die vielen Fragen, deren Antworten keineswegs einfach sind. „Gibt es im Himmel Pizza? Im Himmel ist es doch schön, da muss es doch Pizza geben!“ Viele Fragen tauchen auf, wenn Angehörige sterben. Da muss man genau zuhören, worum es geht. Vielleicht muss man den richtigen Zeitpunkt für die Antwort abwarten und auch die einfache Sprache ist wichtig. Selbstverständlich dürfe man auch die eigene Sprachlosigkeit zugeben. Ganz wichtig sei es, nur „ehrliche“ Antworten zu geben. Wenn das Kind um etwas betet und das stellt sich nicht ein, wird häufig der falsche Schluss gezogen: „Wenn ich bete, dann bekomme ich es!“ Da geltes es dann, dieses „Automaten-Gottesbild“ zu klären und das sei gar nicht so einfach. Gott sei kein „Weltpolizist“ und kein „Zauberer“. Die Geschichte vom verlorenen Sohn könne da wertvolle Dienste leisten. Der Glaube könne durch vieles gefördert werden: segnen, Gutes tun, Rituale geben Ruhe. „Wir säen nur, wachsen lässt ein anderer!“ Der Umgang mit Schuld wurde von Dandorfer angesprochen und schließlich kommt am Ende ein Plädoyer für den Sonntag: „Sonntag, ein Geschenk des Himmels!“ Michaela Schmidt dankte herzlich mit einem Geschenk.

Klicken Sie hier für mehr Artikel zum Thema:

Meistgelesene Artikel

Zum Fortsetzen bitte

Zum Fortsetzen bitteE-Mail eingeben

Sie sind bereits eingeloggt.

Um diesen Artikel lesen zu können, benötigen Sie ein OnetzPlus- oder E-Paper-Abo.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.