Auf Initiative des neuen Vorsitzenden der Krieger- und Soldatenkameradschaft, Andreas Betzl, enthielt es deshalb eine „strahlende“ Kosmetikkur. Zusammen mit seinen Kameraden Ludwig Schneider und Fritz Betzl legte er unter Einsatz von Dampfstrahler, Lösungsmittel und Bürste Hand an das 89 Jahre alte, aus Fichtelgebirgsgranit gefertigte Denkmal an. Es erstrahlt nun wieder in seinem ursprünglichen Glanz.

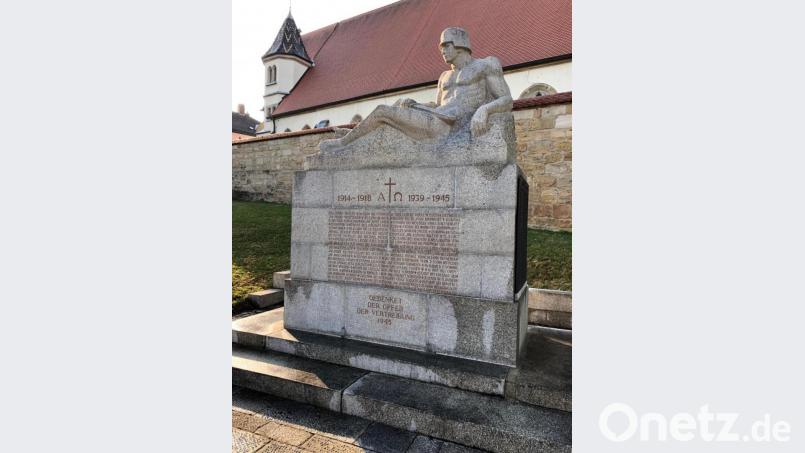

Witterungseinflüsse und Ablagerungen hatten sich negativ auf das äußere Erscheinungsbild ausgewirkt. Betroffen waren insbesondere der obere Teil des Ehrenmals mit dem ruhenden Krieger, Teile der Beschriftung und die Stufenanlage.

Seiner Geschichte war im Schuljahr 1985/1986 die Klasse 8 der Volksschule mit ihrem Lehrer Bernd Thurn im Zuge eines Preisausscheibens des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge nachgegangen. Dafür erhielt die Klasse den ersten Preis für die Oberpfalz. Die Arbeit beginnt mit der Schilderung der wirtschaftlichen Verhältnisse in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und den Überlegungen, auf dem Stadtplatz ein Denkmal zu errichten. „Missliche Umstände“ und die Inflation verhinderten jedoch die Ausführung.

Ende der 1920er Jahre griff der Veteranen- und Kriegerverein den Wunsch der Bevölkerung auf und schuf nach aufwendigen Auffüllarbeiten 1929 neben dem Stadtweiher einen von Bäumen umsäumten würdigen Hain für das Denkmal, für das die Staatsbehörden im Februar 1930 die Genehmigung erteilten. Eine Spendenaktion bei der Bevölkerung, der Erlös mehrerer Bierfeste und ein Zuschuss der Stadt über 9000 Mark sicherten die Finanzierung.

Der Entwurf der Vereinigten Fichtelgebirgs-Granit-Syenit- und Marmorwerke Wunsiedel fand keine Begeisterung beim Bischöflichen Ordinariat, das Pfarrer Johann Lommer wissen ließ, „dass wir allerdings die nackte Figur des Kriegers nicht gut finden“. Eine kirchliche Weihe wurde nur in Aussicht gestellt, wenn „der Auferstandene auch abgebildet ist“. Später wurde diese Forderung dahin abgemildert, dass „ein Kreuz sowie Alpha und Omega“ enthalten sein sollten.

In den Grundstein des Denkmals wurden eingemauert: Vorkriegsmünzen, Inflationsscheine, aktuelle Geldmünzen, eine Eschenbacher Volkszeitung vom 19. Juli 1930, ein Fremdenführer der Stadt und ein Programm mit der Einladung zum Heimatfest im August. Hinzugefügt wurde eine Urkunde, in der das Denkmal beschrieben wird

„Aus dem Grün des erlenumsäumten Haines erhebt sich das Denkmal bis zu einer Höhe von 4,5 Meter. An der Stirnseite leuchten die Namen der Gefallenen, darüber das christliche Symbol des Kreuzes mit den Buchstaben A und Omega. Der wuchtige Sockel aus Waldsteingranit trägt die gedrungene Gestalt eines kampfbereiten ruhenden Kriegers", heißt es darin.

Und weiter: "Aus ernsterfülltem männlichen Gesicht spricht die Schwere des Kampfes, zwei wachsame Augen spähen unter dem Schlagschatten des Stahlhelmes hervor, die nervige Rechte umklammert den Schwertknauf. Eine Schlachtpause entrückt den Kämpfer dem Getümmel des Gefechts, doch gerüstet blickt er dem neuen Angriff mutig entgegen. Die monumentale Gestaltung der Plastik aus massivem Granit vermittelt ein unmittelbares Erlebnis. In vollendeter Weise gelang das Werk dem Künstler Scanzoni.“

Der Bedeutung des Anlasses entsprechend bildete die Einweihung des Kriegerdenkmals am Freitag, 15. August 1930, mit annähernd 1000 Teilnehmern den Auftakt zu einem dreitägigen Heimatfest, zu dem viele ehemalige Eschenbacher ihren Geburtsort besuchten. In ihrem Bericht schildert die Klasse Thurns im Detail den Ablauf der Einweihungszeremonie mit der Festansprache Joseph Fickers, des Vorsitzenden des Veteranen- und Kriegervereins.

„Wir haben uns heute in diesem Hain versammelt, der Helden Grab zu ehren. Wer könnte sie auch vergessen, sie, mit denen wir gemeinsam hineinmarschierten in den drohenden Kampf, beseelt von dem Gedanken: Werden wir je die Heimat wiedersehn? (…) Ihr Bestes haben sie zum Opfer gebracht, ihr Herzblut gaben sie für die Heimat. Heilige Pflicht ist es, das Andenken dieser Helden aus der großen Zeit und des Vaterlandes schwersten Tagen wach zu halten“, sagte er.

Der Kranzniederlegung folgte die Einweihung durch Bischöflichen Geistlichen Rat Johann Lommer. Der Pfarrer war ebenso wie eine ganze Reihe einflussreicher Bürger gegen dieses Denkmal gewesen, da die Darstellung eines unbekleideten Kriegers ihrer Ansicht nach das Schamgefühl verletzte. Der Geistliche betonte deshalb in seiner Ansprache, dass er nur das Kreuz, nicht jedoch den nackten Körper weihe. Aus Entrüstung über dieses Werk wollte er auch sofort, ohne ein Gebet für die Gefallenen zu sprechen, den "schamlosen Ort" verlassen. Doch sein Mesner, der stellvertretende Bürgermeister Joseph Kirmeier, setzte lautstark zum Vaterunser an, in das der geistliche Herr dann doch mit saurer Miene einstimmte. Erst nach Vollzug der Weihehandlung durfte das Denkmal enthüllt werden.

Auch Kirmeier hielt eine laut Bericht „tiefergreifende Ansprache“ und legte einen Kranz nieder, dem ein rührender Moment folgte: 36 Angehörige, die den Verlust des Gatten, Vaters, Sohnes oder Bruders zu beklagen hatten, legten unter Tränen je einen schönen Eichenkranz mit Widmung nieder. Ihnen folgten der Katholische Gesellenverein und die Feuerwehr, die ihrer gefallenen Kameraden gedachten.

Stadtweiher und Gedenkanlagen fielen in den Jahren 1963/1964 dem Bau der B 470 zum Opfer. Unter großer Mühe - wegen der damals begrenzten technischen Möglichkeiten - wurde das Denkmal an seinen heutigen Standort versetzt. Beim Wiederaufbau wurde aus optischen Gründen (Stadtmauer) eine Steinreihe des Sockels weggelassen.

Das Denkmal erinnert mittlerweile auch an die Gefallene des Zweiten Weltkriegs und an die Opfer der Vertreibung danach. Dazu wurden auf Initiative der Krieger- und Soldatenkameradschaft zwei Metalltafeln seitlich angebracht.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.