Deshalb werden Erinnerungen an die Nachkriegszeit wach, an die Anfänge des Maibaum-Aufstellens in „Dumba“. Nach dem Tod von Pfarrer Leonhard Zechmeier hatte Bischof Dr. Michael Buchberger den Expositus von Klardorf, Josef Bollmann, 1942 zum Pfarrer von Kirchenthumbach ernannt. Geboren in der Simultanpfarrei Erbendorf, mehrheitlich von evangelischen Christen bewohnt, musste dieser in Klardorf und vorher als Kaplan in Schierling Schikanen der NSDAP ertragen. Wie schon Pfarrer Zechmeier war auch Bollmann Repressalien der örtliche Parteigrößen ausgesetzt, die er aber furchtlos überstand.

Das Kriegsende brachte andere Probleme. Bürgermeister Josef Albersdorfer musste den Flüchtlingen und Heimatvertriebenen Wohnraum verschaffen. Fremde Leute im Haus waren ungewohnt, und Bollmann musste vermitteln. 1947 kam Norbert Ubl, Prämonstratenser aus dem Stift Tepl als Kaplan, so dass der Pfarrer sich nun seinem Anliegen, die Einheimischen und Flüchtlinge, katholisch oder evangelisch, einander näherzubringen, widmen konnte. Die Öffnung der Bergkirche für evangelische Gottesdienste bewies den guten Willen.

In einer Zeit von Arbeitslosigkeit, Zukunftsangst, heimatlosen Menschen und der ersten Heimkehrer aus der Kriegsgefangenschaft wurde Pfarrer Bollmann zum Mutmacher. Erstes Zeichen war der Umbau des alten Pfarrerstadels in ein für die damalige Zeit modernes Pfarrheim. Marode Währung und Baustoffmangel machten ihm dabei schon zu schaffen, aber der freiwillige Einsatz der vielen jungen Männer und die Unterstützung durch zahlreiche Bauern, die mit Naturalien für Verpflegung sorgten, sowie die Firma Prüschenk mit Baustoffen ließen es zu, das das Vorhaben verwirklicht wurde.

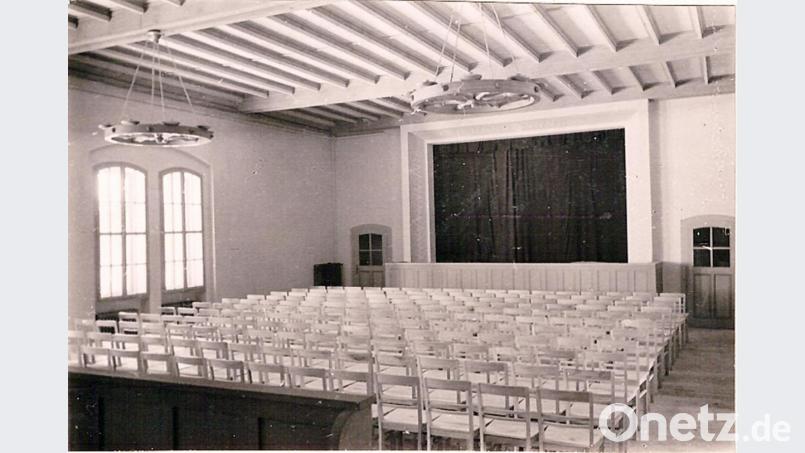

Als Dank an den Pfarrer bekam der Neubau den Namen „Josefshaus“. Ein Saal mit Bühne und etwa 200 Sitzplätzen, ein kleiner Saal, 3 Gruppenräume, Küche und Filmkammer standen für Theaterspiele, Filmvorführungen und Gruppenabende zur Verfügung. Bei der Primizfeier für Neupriester Karl Schuller aus der Blechmühle bestand das Josefshaus 1948 die erste Bewährungsprobe.

Unter Kaplan Johann Ascherl, der Kaplan Ubl ablöste, wurde die Katholische Jugend gebildet, die aus je zwei Mädchen- und Burschengruppen, einer Ministranten- und einer Kinderchorgruppe bestand. Der Katholische Burschenverein wurde zur Kolpingsfamilie. Während der jeweilige Kaplan die Jugendgruppen zu betreuen hatte, wurde Pfarrer Bollmann Präses der Kolpingsfamilie, die mit ihren Veranstaltungen bald der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens des Orts wurde. Ihre Theateraufführungen unter der Regie des Pfarrers waren ausverkauft, dreimal war immer der große Saal im Josefshaus restlos besetzt.

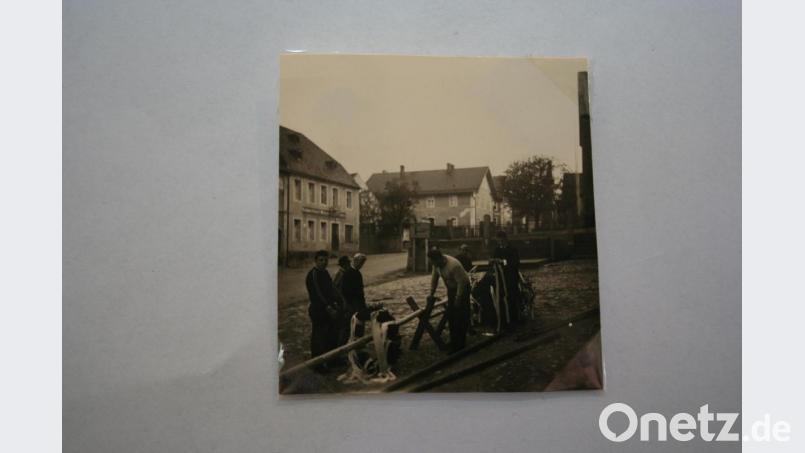

Die Kolpingsfamilie war es auch, die am 1. Mai 1957 auf dem Marktplatz den ersten Maibaum aufstellte. Wer die Idee dazu hatte und von wem der Baum stammte, ist unbekannt. Alfons Wilterius, einer der Beteiligten, weiß nur, dass der Baum im Hof von Anton Stahl ("Matthes") gelagert worden war. Unter der Leitung von Anton Böhm, („Saler-Toni“), Senior (Vorsitzender) der Kolpingsfamilie, begannen um 5.30 Uhr die historischen Arbeiten.

Hans Rupprecht, ("Beckn-Hans"), der Kommandant der Feuerwehr, gab die Anleitung für die Tiefe des Loches, das zu graben war, und übernahm auch das Kommando beim Aufstellen. Vorher wurde der Baum auf einen Holzbock gestützt und mit Streifen aus buntem Krepppapier geschmückt, während die Blaskapelle „Edelweiß“ den Weckruf spielte. Am Aufstellen des Maibaumes mit Muskelkraft und „Schwalben“ beteiligten sich Toni Böhm, Toni Stahl, Alfons Wilterius, Josef Dromann, Hans König und Wenzl Fenzl.

Auch in den nächsten Jahren übernahmen die Kolpingsöhne das Maibaum-Aufstellen. Einmal wurde die Unsitte des Maibaum-Ansägens entdeckt, bevor es zu gesundheitlichen Schäden an Passanten kam. Der Maibaum wurde in den Folgejahren stets mit eingeritzten Eisenstäbchen geschützt. Einmal jedoch wurde der Baum in ein Nachbardorf entführt, dafür von den „Kolpingern“ der dortige Baum gestohlen.

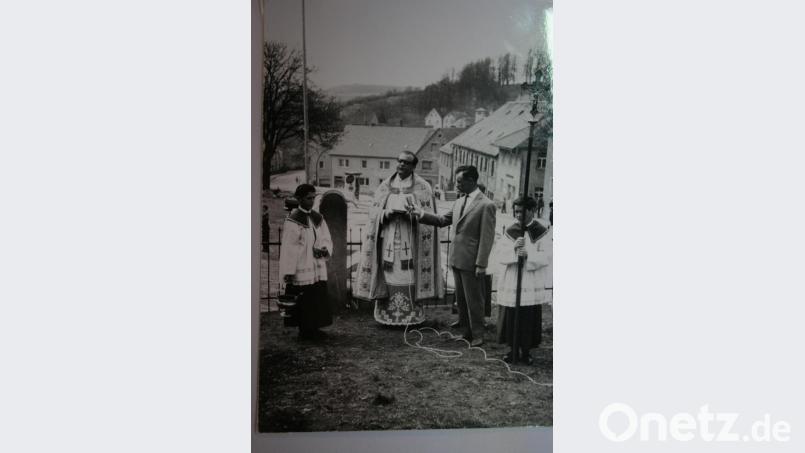

1963 wurde das Maibaum-Aufstellen erstmals größer gefeiert und mit einer Fahrzeugsegnung durch den damaligen Kaplan Wilhelm Schraml verbunden. Maibaumfeste, wie sie jetzt immer gefeiert werden, gab es früher nicht: Wir haben mit ein paar Flaschen Bier gefeiert und sind dann heim gegangen. Dafür wurde abends im Josefshaus beim Maitanz zur Musik der „Edelweiß“-Kapelle gefeiert. Übrigens: Der Maibaum von 1957 blieb Eigentum der Kolpingsfamilie. Er diente im Winter zum Beheizen des kleinen Saales im Josefshaus, dem Versammlungs- und Probenraum der Kolpingsfamilie.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.