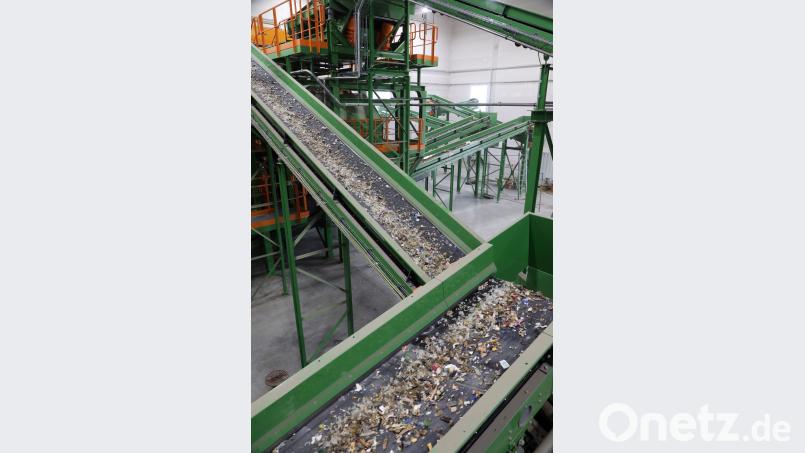

Der große Bagger greift einen Packen Sperrmüll aufs Band, der stürzt in den Schredder. Laut malmend zerkleinert die Maschine den Müll, heraus kommen kleine Stücke. Plastik, Holz, Papier, Metall, bunt gemischt. "Das Material ist besonders schwierig zu verarbeiten. Das ist Absicht. Wenn die Maschine das packt, packt sie alles," sagt Bernhard Pfleger. Den Projektleiter nennt ZMS-Verbandsdirektor den "Vater der Vorschaltanlage". An der Decke der Schredderhalle hängt eine Feuerlöschkanone. Sie erkennt automatisch, wenn etwa durch Funken im Schredder Material zu brennen beginnt. Die Kanone nimmt das Glutnest ins Visier und löscht.

"Schiefe" Böden

Alleine der Brandschutz für die gesamte Anlage hat etwa 700 000 Euro gekostet. Dass der Boden in der Halle hängt, gehört auch zum Konzept: Anfallendes Löschwasser kann so nicht nach außen fließen, sondern läuft zu einem Schacht. Von hier kann es zur Entsorgung abgepumpt werden. Das Löschwasser könnte ja durch den Müll verunreinigt sein. Aus der abgetrennten Schredderhalle, wo künftig der Müll angeliefert wird, läuft der zerkleinerte Abfall über ein Band in die Sortieranlage nebenan. Zuerst in ein Sieb, dass das Material in eine feine, eine mittelgrobe und eine grobe Fraktion trennt. Diese Fraktionen nehmen verschiedene Wege. Die kleinsten Teile werden zu "Ersatzbrennstoff". Der werde zum Beispiel an Zementwerke abgegeben, erläutert Knoll beim Rundgang durch die Anlage. Die weiteren Fraktionen durchlaufen nacheinander vollautomatische Sortiermaschinen. Magnetische Metalle werden abgeschieden, ebenso Nichteisen-Metalle wie Aluminium.

In mehreren Stufen

Der Rest wird auf breite Bänder verteilt. In Stufen werden die weiteren Wertstoffe aussortiert. Nahinfrarottechnik erkennt beispielsweise Kunststoffe. Wenn der Müll dann über das Bandende läuft, blasen kräftige Düsen Kunststoff wie PE oder PP nach oben auf das nächste Band. Das läuft nach draußen in einen Container. Der Rest läuft weiter zu den nächsten Stufen, wo nach dem gleichen Prinzip Holz, Pappe und Papier abgetrennt werden. Was dann noch übrig bleibt, geht ins Müllkraftwerk. Die Wertstoffe werden an Dritte weitergegeben. Die Erlöse daraus sollen die Kosten der Sortierung decken.

"Das läuft alles vollautomatisch. Es gibt keine händische Sortierung", erklärt Knoll. Entsprechend modern ist die Technik, die von F.EE Neunburgvorm Wald und von AMB (Emlichheim) konzipiert und gebaut wurde. "Da steckt einiges an Hirnschmalz drin", sind sich Pfleger und Knoll einig. Der Bau klappte in Rekordzeit: "Vor einem Jahr haben wir das Gelände abgeschoben", sagt Pfleger. "Wir sind im Zeit und Kostenrahmen," ergänzt Knoll. 12 Millionen Euro sind für die Anlage kalkuliert.

Die Anlage hat eine Anschlussleistung von 1,9 Megawatt - etwa so viel wie 1900 Haushalte. Das erfordert, dass beim Hochfahren eine bestimmte Reihenfolge eingehalten wird. "Sonst flackern in Bodenwöhr die Lichter", scherzt Thomas Knoll. Im Ernst: Würde etwas mehr Leistung gebraucht, hätte ein neues Trafohaus gebaut werden müssen. Der verbrauchte Strom stammt aus eigener Produktion im Müllkraftwerk. Dafür werden "nur" die üblichen Steuern, Abgaben und Durchleitungsgebühren fällig. Aus dem Verkauf auf dem freien Strommarkt lassen sich für den ZMS derzeit ohnehin nur geringe Erlöse erzielen, da lohnt sich der "Eigenverbrauch".

Vorerst acht Arbeitsplätze

Vorerst werden hier acht Mitarbeiter beschäftigt sein, im Einschichtbetrieb. Möglichst schnell soll auf Zweischichtbetrieb umgestellt werden, wenn die OVEG genügend qualifizierte Mitarbeiter findet. Der Fachkräftemangel lässt grüßen. Die An- und Abfuhr des Mülls von und nach Blechhammer wird zunächst mit Lkw erfolgen. Aber nicht durch Bodenwöhr, sondern außen herum, wie Knoll betont.

Frühestens 2020 soll dann der Gleisanschluss funktionieren. So lange wird es dauern, bis die Deutsche Bahn die Gleise auf der alten Strecke nach Neunburg wieder bis zum Industriegebiet verlegt hat. "Bis jetzt läuft die Anlage schon ganz gut", sagt Pfleger, an der ein oder anderen Stelle müsse noch nachjustiert werden. "Da geht schon noch ein bisschen mehr", ist sich der Projektleiter sicher. Nebenan im Industriegebiet wartet die nächste Aufgabe. Hier entsteht ein Ballenlager für den ZMS, für zwischengelagerten Müll. Auch die Ballenpresse wird hier noch aufgestellt. Aber wichtiger ist erst einmal die Vorschaltanlage. "Wir warten jeden Tag darauf, dass sie komplett läuft", sagt Knoll. Denn die Kapazitätsgrenzen des Müllkraftwerks (450000 Tonnen) sind erreicht. 2 000 Tonnen weniger Müll kämen dem ZMS sehr gelegen. Das war ja auch Ziel der Investition. Denn an eine Erweiterung des Kraftwerks denkt der ZMS nicht.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.