Gut 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs ist in der Internationalen Begegnungsstätte Kloster Speinshart eine Ausstellung des Adalbert-Stifter-Vereins zu dem Thema zu sehen. Unter dem Titel "Musen an die Front" blickt sie auf die Zeit von 1914 bis 1918 zurück, als der Erste Weltkrieg Europa maßgeblich verändert und bis heute geprägt hat.

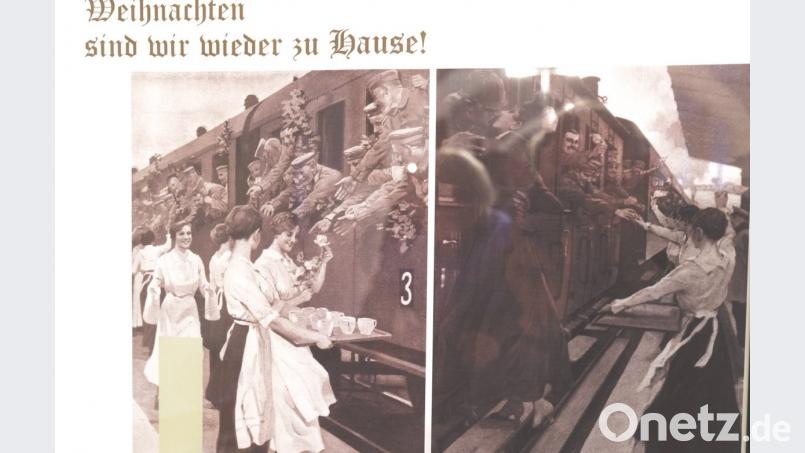

Thomas Englberger, der Leiter der Bildungsstätte, wies darauf bei der Eröffnung der Ausstellung mit einem Zitat von Herfried Münkler zur Sinnhaftigkeit des Dreißigjährigen Krieges hin: "Ein Krieg soll schnell vorübergehen und möglichst nicht auf deutschem Boden stattfinden." Diese Schlussfolgerung vor Augen träumte auch die Militärführung vor 100 Jahren, begleitet von heroischer Propaganda, von einem schnellen Kriegsende. Künstler, Schriftsteller und Journalisten sollten mithelfen, den Krieg als patriotisches Ereignis zu verherrlichen.

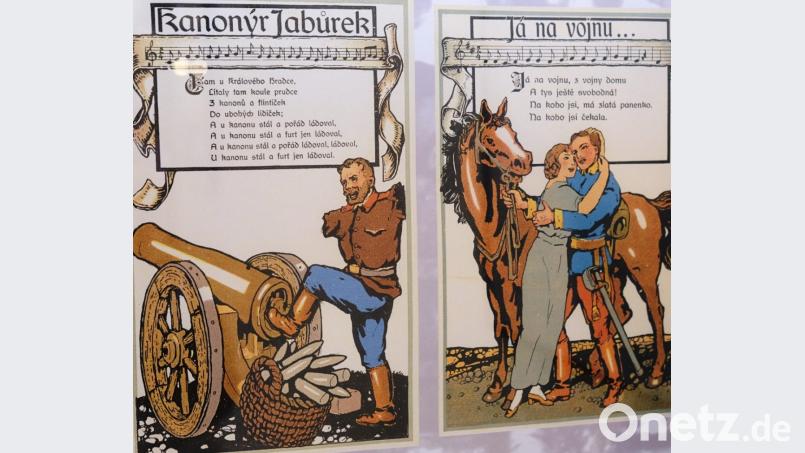

Folglich wurde alles zur Waffe - Bilder, Worte und Depeschen. Es waren Intellektuelle und Vertreter der schreibenden Zunft, die einen Sprachgebrauch etablierten, der den Feind als unkultiviert, barbarisch, sadistisch, ungebildet, verlaust und wortbrüchig verunglimpfte, wie Anna Knechte aus München in ihren einführenden Worten zur Ausstellung feststellte. Die stellvertretende Geschäftsführerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin des Adalbert-Stifter-Vereins verwies auf markige Kriegssprüche - wie "Serbien muss sterbien", "Jeder Schuss ein Russ'" oder "Jeder Franzos' ein Stoß" -, die sich in verrohender Sprache wiedergefunden hätten. Diese Wörter als Waffe, die auf keinen Sachverhalt Rücksicht nahmen, finden sich in der Ausstellung ebenso wieder wie verherrlichende Bilder und Kriegsberichterstattungen, die der Verein im k.u.k.-Kriegsarchiv gesammelt hat.

Auf zahlreichen Schautafeln wird im Oberen Konventgang des Klosters das Wirken von Künstlern und Intellektuellen im Spannungsfeld zwischen Patriotismus und Pazifismus beschrieben: das freiwillige Engagement so mancher Künstler für den Krieg ebenso wie die Kritik am Krieg und der Gesinnungswandel einzelner Persönlichkeiten im Laufe des Kriegs.

Propaganda-Maschinerie

Die Ausstellung zeigt auf, mit welch großem Aufwand die Propaganda-Maschinerie vor 100 Jahren auf Soldaten und Bevölkerung einwirkte, um die Kampfmoral zu erhalten. Davon zeigten sich auch Literaten und Künstler nicht unberührt. In der Einleitung zur Ausstellung heißt es: "Inter arma silent Musae". Der klassische Spruch von den in Kriegszeiten schweigenden Musen beruht auf der Wunschvorstellung, die Künste als reine, von Blut und Gewalt unberührte Produkte des menschlichen Geistes zu sehen.

In Wirklichkeit wurden nie Kriege geführt und Schlachten geschlagen, ohne dass auch Schriftsteller und Künstler ihren Beitrag dazu geleistet hätten, hieß es im Vorwort zur Ausstellung weiter. Diese widmet sich den Enthusiasten des "Großen Krieges", wendet sich aber auch denjenigen zu, die Mut und Kraft besaßen, andere Worte zu schreiben, andere Bilder zu malen und andere Lieder zu singen. Es gab sie, die zweifelnden, ja ablehnenden Maler, Musiker und Schauspieler in der Welt der k.u.k.-Monarchie, aber auch im deutschen Kaiserreich. Sie wurden jedoch schnell zu Außenseitern, Gegnern oder Verrätern abgestempelt.

Pazifisten von Anfang an

So verweisen die Archive zum Beispiel auf Stefan Zweig, als einen von zahlreichen Schriftstellern, deren anfängliche Kriegsbegeisterung in -ablehnung überging. Die Ausstellung informiert auch über Pazifisten der ersten Stunde, nennt als Beispiel Romain Rolland und schildert die Auseinandersetzung zwischen Heinrich Mann und seinem Bruder Thomas Mann, der den Krieg begrüßt hatte. Arthur Schnitzler zweifelte ebenso und schrieb: "Der Weltkrieg. Der Weltruin?"

In diesem Spannungsfeld zwischen patriotischen Gefühlen und dem Zeitgeist auf der einen sowie der humanistischen Grundeinstellung auf der anderen Seite gab es ganz unterschiedliche Denkansätze, die die Ausstellung eindrucksvoll aufzeigt. Oskar Kokoschka und Georg Trakl meldeten sich freiwillig zum Kriegsdienst, Hugo von Hofmannsthal und Egon Schiele wurden eingezogen.

Eine in Wien gebildete "Literarische Gruppe" war dagegen vom Kriegsdienst befreit, um den Dienst am Vaterland publizistisch zu begleiten und ihre Vaterlandsliebe am Schreibtisch zu bezeugen. Der zweibändige Katalog "Musen an die Front! Schriftsteller und Künstler im Dienst der k.u.k.-Kriegspropaganda" nennt unter anderem Schriftsteller wie Rudolf Hans Bartsch, Albert Ehrenstein, Rainer Maria Rilke und Anton Müller, den glühendsten Kriegsdichter Tirols.

Die Ausstellung im Oberen Konventgang des Klosters ist bis 3. März an allen Sonn- und Feiertagen zwischen 13.30 und 17 Uhr zugänglich. Sonst ist eine Besichtigung auf Anfrage möglich: Telefon 09645/60193601.

Adalbert-Stifter-Verein

Der Adalbert-Stifter-Verein wurde 1947 von Künstlern, Schriftstellern und Wissenschaftlern gegründet, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrer Heimat in den böhmischen Ländern vertrieben wurden. In der neuen Heimat wollten sie Zeugnis von der Kultur ihrer Herkunftsländer ablegen. Als Patron hatten sie sich Adalbert Stifter auserkoren. Stellvertretende Geschäftsführerin Anna Knechtel führte dann auch mit einem Zitat des Dichters von 1849 in die Thematik der Ausstellung ein: „Der Krieg – das Traurigste der Dinge, die Schande für vernünftige Wesen, der Krieg….“

In der Ausstellung und den Begleitbänden dazu kommt auch der griechische Historiker Thukydides zu Wort. Er weist in seiner Schilderung des Peloponnesischen Krieges darauf hin, wie sehr sich der Krieg auf Denken und Urteil der Menschen auswirkt: In Frieden und Wohlstand sei die Denkart der Menschen und der ganzen Völker besser, weil keine aufgezwungenen Notwendigkeiten sie bedrängten. „Aber der Krieg, der das leichte Leben des Alltags aufhebt, ist ein gewalttätiger Lehrer und stimmt die Leidenschaften der Menge nach dem Augenblick.“

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.