Karl Heinz Malzer würdigt ihn mit einer anspruchsvollen Publikation: Rund die Hälfte des 387 Seiten starken Buches befasst sich mit den Lebensstationen Gleißners: Die Kindheit in Neustadt, der Besuch des Amberger Studienseminars von 1772-1779, des heutigen Erasmus-Gymnasiums, „wo er eine ausserordentliche Neigung zur Musik und Dichtkunst zeigte, und in beiden als ein seltnes gutes Talent sich bewies“. Das Studium in München, er wohnt im „Domus Gregoriana“ der Jesuiten. Die Militärzeit (1783-1789), wo er 1789 als „Bandist des Prinzmaxischen Infanterieregiments“ erscheint. Die Heirat (1786) seiner - wie sich erweisen sollte - energischen und geschäftstüchtigen Frau Maria Anna (21). Der Wechsel als „Kontrebaßist“ in die kurfürstliche Hofkapelle (1790).

In Stein gehauen

Noch vor 1796 die Aufnahme von Alois Senefelder (1771-1834) in seine Familie, aus der sich eine lebenslange Freundschaft entwickelt. Sie erfinden das Lithographie-Verfahren, das einen preiswerten (Noten-) Druck in hoher Auflage ermöglicht. Die Vermarktung dieses „chemischen Druckverfahrens“ in München und Wien. Die Geschäftsbeziehung zu Johann Anton André (1775-1842) in Offenbach, der die Rechte „für das Geheimnis, Noten und Bilder auf Stein drucken zu können“ erwirbt. André hatte von der Witwe Constanze den Nachlass ihres Mannes Wolfgang Amadeus Mozart erworben, 273 Manuskripte! Gleißner katalogisiert sie erstmalig und liefert so die Grundlage des heute bekannten Köchel-Verzeichnisses.

Schließlich wird Gleißner wieder in München „königlicher Druckerey Inspector“. Schon mit 55 Jahren ist er ein Pflegefall: Ende 1816 wird er „zweimal vom Schlage berührt und zu allen Geistes- und Körpers-Verrichtungen unfähig gemacht“, er stirbt 1818 mit 57 Jahren in München.

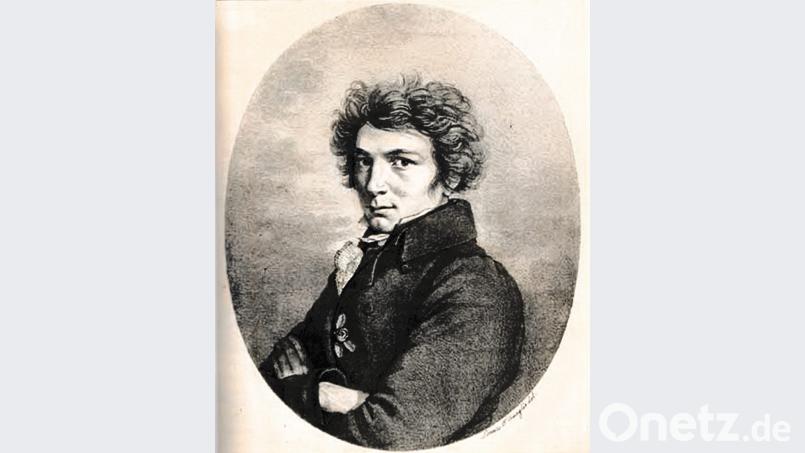

Der Biographie vor- und zwischen-geschaltet sind Exkurse, in denen Malzer das regionale, soziale und kulturelle Umfeld beleuchtet und so ein lebendiges Bild der Zeit um 1800 schafft. Da sind wichtige Komponisten der Oberpfalz charakterisiert, von Othmayr bis Reger. Geradezu akribisch ist die Familiengeschichte der Gleißners dokumentiert. Ein Einschub vermittelt eine plastische Vorstellung vom Schulalltag jener Zeit. Eine Erläuterung verschiedener Drucktechniken ermöglicht das Verständnis des Lithographie-Verfahrens. Zwar sind Bilder Senefelders überliefert, aber leider keines von Gleißner.

Fleißiger Franz

Dieser war auch kein so fleißiger Schreiber persönlicher Briefe wie Mozart oder später Max Reger. Dennoch lässt das Buch Schlüsse auf die Persönlichkeit und Charakter zu: Gleißner war – wie wir heute sagen würden – akademisch gebildet, sehr vielseitig interessiert, begabt (Musiker, Musikwissenschaftler, Techniker, Erfinder, Unternehmer), beruflich flexibel, produktiv und generös Freunden gegenüber.

Beachtliche 151 Seiten nimmt das Werkverzeichnis ein. Es umfasst die Vielzahl geistlicher Werke, darunter Messen, das Requiem, aber auch weltliche Opera wie Sinfonien, Quartette, Solo- und Bühnenwerke (Agnes Bernauerin). Stilistisch blicken die Werke eher zurück in die Mannheimer und Wiener Klassik denn nach vorne in die Frühromantik. In vorbildlicher Weise sind durchgehend Fundort, Sätze und Besetzung, ja sogar die Hauptmotive notiert – eine unschätzbar hilfreiche Dokumentation. Das Buch ist technisch hervorragend auf Mattglanz-Papier gedruckt - Gleißner & Senefelder würden beglückt darauf anstoßen! Es beinhaltet eine Fülle an historischen Handschriften, Dokumenten und Abbildungen, eine lehrreiche Lektüre, die den Blick über das Thema Musik hinaus weitet. Malzers Buch schließt eine Lücke in der Musikgeschichte der Oberpfalz und Bayerns.

Karl Heinz Malzer: „Franz Gleißner und seine Zeit. Ein Lebensbild der bayerischen Musikgeschichte“, 387 Seiten, 29.90 Euro, ISBN 978-3-00-061 647 -1

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.