Was dem „Vater des jiddischen Liedes“ zeitlebens an Anerkennung verwehrt blieb, rückt Autor Uwe von Seltmann erstmals umfassend ins Licht. Am Montag, 4. November ist er mit der multimedialen Buch-Präsentation zu Leben und Werk Mordechai Gebirtigs um 19.30 Uhr in der Ehemaligen Synagoge in Sulzbach-Rosenberg zu Gast. Ein Interview.

ONETZ: Herr von Seltmann, wann sind Sie mit dem Namen Mordechai Gebirtig das erste Mal in Berührung gekommen?

Uwe von Seltmann: Ich habe über das Jiddische, Mordechai Gebirtigs Sprache, zu ihm gefunden. Jiddisch, diese tausend Jahre alte Sprache, diese »Promenadenmischung unter den europäischen Sprachen«, hatte mich schon in meiner Jugend fasziniert, in den 1980er Jahren. Und diese Sprache hatte in mir die Neugier auf die Kultur erweckt, die mit ihr verbunden war - mit einer Welt, die es heute nicht mehr gibt, die im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen und deren Helfershelfern vernichtet wurde. Vor dem Krieg wurde Jiddisch von elf Millionen Menschen gesprochen, heute sind es vielleicht noch eine Million.

ONETZ: Und mit der Person Mordechai Gebirtig selbst?

Von Gebirtig selbst kannte ich lange Zeit nur dessen bekanntestes Lied "Es brennt". Das änderte sich, als ich immer öfter nach Krakau kam und 2007 schließlich dorthin zog, ins ehemals jüdische Viertel Kazimierz. Ich lebte nun nur einen Katzensprung von dem Haus entfernt, in dem Gebirtig in einer anderen Zeit, wie man sagte, "tagsüber an Möbeln und nachts am jiddischen Lied hobelte". Und wenn man tagtäglich an dem Haus vorbeigeht, in dem Gebirtig damals gelebt, gedichtet, gelitten, gefeiert, gehofft hat, springt irgendwann der Funke über und man fängt an, sich mehr und mehr für ihn und sein Werk zu interessieren.

ONETZ: Wann stand für Sie fest, diesem großen Dichter und Musiker endlich die Ehre zuteil werden zu lassen, die der „Vater des jiddischen Liedes“ verdient, zeitlebens aber nie erhalten hat?

Je mehr ich mich mit Gebirtigs Liedern und Gedichten beschäftigte und auch mit seiner Persönlichkeit, desto klarer wurde mir: Gebirtigs Werk ist etwas Einzigartiges! Mordechai Gebirtig gehört für mich nicht nur zu den ganz Großen der jiddischen Literatur, sondern auch der Weltliteratur. Ich zögere nicht, Gebirtig mit Bob Dylan zu vergleichen. Wie Dylan bietet Gebirtigs vielschichtiges Werk für jeden etwas: sozialrevolutionäre Arbeiter- und Protestsongs, liebliche Wiegen- und Liebeslieder, zärtliche Kindergedichte, sarkastische Antikriegslieder, ein theologisches und philosophisches Ringen mit Gott und der religiösen Tradition, nostalgische Gedichte von Jugend und Älterwerden, bissige Satiren ... Und wie Dylans Songs sind auch Gebirtigs Lieder und Gedichte zeitlos, weil sie von den elementaren Sehnsüchten, Sorgen und Ängsten aller Menschen handeln.

ONETZ: Was schätzen Sie an Mensch und Werk besonders?

Gebirtig war ein außergewöhnlicher Mensch, bei dem Leben und Werk übereinstimmten. Gebirtig ist glaubwürdig, authentisch, seine schlichte und schnörkellose Sprache ist unmittelbar und ungekünstelt. Deshalb sind seine Lieder und Gedichte so berührend, dringen sie so tief ins Herz. Die Mörder sind längst tot, auch die, die Mordechai Gebirtig und seine Familie auf dem Gewissen haben. Doch Gebirtig lebt weiter – in seinen Liedern und Gedichten, die bis heute von internationalen Künstlerinnen und Künstlern interpretiert und gesungen werden.

ONETZ: Sie haben für Ihr Buch ja nicht nur Mordechai Gebirtigs Leben rekonstruiert, sondern zugleich auch die jiddische Welt ins Licht gerückt, die im Dritten Reich komplett ausgelöscht wurde. Wie viele Monate und Jahre haben Sie insgesamt in dieses Projekt investiert?

Ich habe rund vier Jahre in Archiven auf der halben Erde recherchiert: in Krakau, Warschau, New York, in Israel, online in Buenos Aires, Toronto oder Melbourne, und habe eine unglaublich bunte und vielfältige Welt entdeckt, voller Geist und Humor, reich an kreativen, innovativen, schillernden und revolutionären Charakteren. Gebirtig bietet uns als Chronist seiner Zeit einen tiefen und authentischen Einblick in diese faszinierend-widersprüchliche Welt, die geprägt war von Armut, Leid und Not und zugleich von einem unbändigen Willen, diese Not zu überwinden und sich nicht kleinkriegen zu lassen. Wir können uns gar nicht vorstellen, was in der Schoah alles vernichtet wurde! In meinem Buch versuche ich zumindest, den Blick in die Welt Gebirtigs – in die Welt des Ostjudentums – für den heutigen Leser auch mithilfe von Abbildungen zahlreicher zeitgenössischer Fotos und Dokumente anschaulich zu gestalten. Aber es bricht einem das Herz, dass man heute über diese vernichtete Kultur nur noch lesen kann.

ONETZ: Wie schwierig war es, an diese wertvollen Original-Schätze zu kommen?

Es hieß immer, über Gebirtig weiß man letztendlich nichts, es gibt über ihn außer den rund 170 Dichtungen, die die Schoa überlebt haben, nichts. Aber ich habe - auch dank der Mithilfe vieler Unterstützerinnen und Unterstützer - immer mehr Dokumente gefunden, sodass sich ein rundes Bild entwickeln konnte über Gebirtig, über seine Zeit, über die unglaubliche Vielfalt seiner Kultur. Es freut mich heute natürlich, dass das Buch weltweit auf ein positives Echo stößt und zum Beispiel als „Pionierarbeit“ gewürdigt wird.

ONETZ: Am 9. Oktober war die Synagoge in Halle Ziel eines Anschlags, wie schon unter den Nationalsozialisten war es wieder ein hoher, sogar der höchste jüdische Feiertag – ist Mordechai Gebirtigs, 1936 entstandenes Lied „Es brennt“ auf erschreckende Weise wieder aktuell?

Mordechai Gebirtig ist brandaktuell! Er steht mit seiner Person und mit seinem Werk für all die Werte, die in unserer Zeit weltweit in Gefahr sind - ob in Deutschland, Polen oder den USA. Er ruft uns zur Wachsamkeit und zur Tat auf, zum Widerstand gegen soziale Ungerechtigkeit, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, gegen Hass und Gewalt, zum Engagement für Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Sein gesamtes Leben kämpfte Gebirtig für eine bessere Welt. Die Kraft seiner Lieder ist bis heute ungebrochen.

ONETZ: Welche Lieder sind Ihnen darüber hinaus noch wichtig?

Besonders wichtig sind Gebirtigs 16 sogenannte Ghettolieder, die er während des Zweiten Weltkriegs unter der deutschen Besatzung schrieb! Gebirtigs Ghetto-Lieder sind Dokumente von unschätzbarem Wert – gerade in unserer Zeit, in der versucht wird, die Geschichte der NS-Zeit und der Schoah umzuschreiben oder als „Vogelschiss“ zu verharmlosen und letztendlich zu leugnen. Es sind seine einzigen Dichtungen, die er selbst mit einer Datierung versehen hat, das heißt, sie lassen sich konkreten Ereignissen zuordnen. Sie sind nicht aus einer Erinnerung heraus entstanden, die man infrage stellen könnte, sondern wurden im Moment des Geschehens niedergeschrieben. Gebirtig, der Chronist, hielt fest, was gerade geschah. Er hielt zum Beispiel im Januar 1940 fest, dass die Aktionen der Deutschen gegen die Juden von einem großen Teil der christlichen Polen begrüßt wurden, er wusste bereits im Januar 1942 von "Millionen von Opfern". Das sind keine Fake News, sondern Fakten.

ONETZ: Was können wir alle dazu beitragen, dass sich das Grauen der Geschichte nicht wiederholt?

Zivilcourage zeigen, die Erinnerung wachhalten und Gebirtigs Aufruf in „Es brennt“ beherzigen, der zeitlos gültig ist: Nicht tatenlos zuzuschauen, sondern zur Tat zu schreiten, das Feuer zu löschen. Es liegt allein in unseren Händen, ob sich Hass und Gewalt ausbreiten können oder ob wir uns dagegen wehren und dem Zerstörerischen etwas Positives entgegensetzen.

Service

Karten für die vom Literaturhaus Oberpfalz und der Stadt Sulzbach-Rosenberg veranstaltete multimediale Buchpräsentation 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Reservierungen und Information unter 09661/8159590.

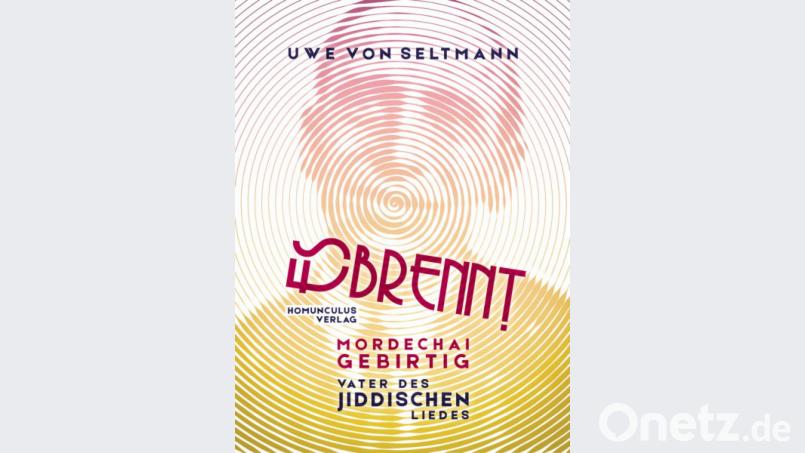

Die literarische Biografie "Es brennt. Mordechai Gebirtig, Vater des jiddischen Liedes", 400 Seiten, Hardcover, mit zahlreichen vollfarbigen Abbildungen, ist im homunculus verlag erschienen und kostet 38 Euro.

Zur Person

Uwe von Seltmann lebt als freier Publizist, Dokumentarfilmer und Rechercheur vor allem in Krakau. Er hat neun Bücher verfasst oder herausgegeben, die sich insbesondere mit den familiären, gesellschaftlichen und politischen Auswirkungen der NS-Zeit auf die Gegenwart befassen.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.