Doch bevor Mauern des verschwundenen Dorfes sichtbar werden, fällt die lieblich grüne Natur auf, die so gar nicht mit Oberpfälzer und Böhmerwald in Einklang zu bringen ist. Büsche, saftige, blühende Wiesen und Kühe, die in stoischer Ruhe wiederkäuen, wirken aus der Landschaft gefallen, sind eher in Oberbayern oder im Allgäu daheim.

Geschuldet ist dieser Streifen Land, dem Eisernen Vorhang oder genauer dem Sperrgürtel dahinter. Das kommunistische Regime in Prag entvölkerte nach der Vertreibung der Sudetendeutschen das Gebiet. Schottete sich und seine Bevölkerung ab, ließ der Natur in Sichtweite zum Klassenfeind ihren Lauf und ungewollt ein Naturschutzgebiet zu.

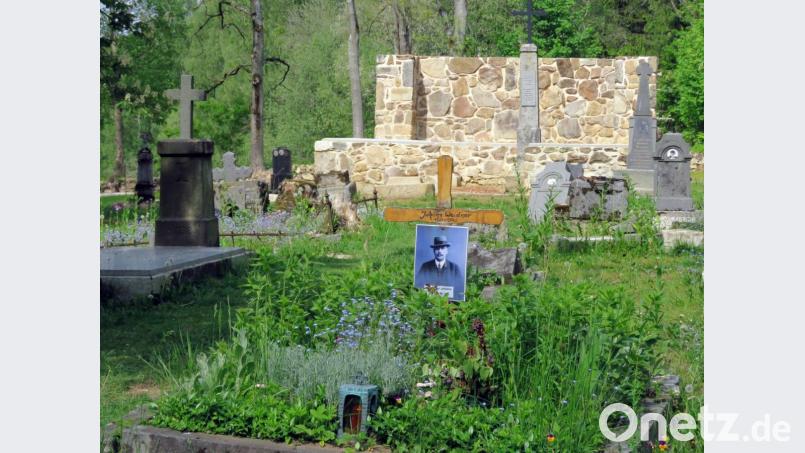

Bäume und Büsche bemächtigten sich auch Grafenrieds und vieler weiterer Dörfer und Weiler. Sie wurden nach dem Zweiten Weltkrieg geschleift oder dem Verfall preisgegeben und so zur Wüstung. Die Stufen zum Gasthaus Wierer sind noch gut erhalten, ein paar Mauern lassen die Größe erahnen. Fotos zeigen wie es einmal ausgesehen hat. Grafenried war mit Anger (Upor), Seeg (Pila) und Haselberg (Liskovec) einst Heimat für etwa 800 Menschen. „44 Häuser standen in Grafenried“, erzählt Alois Rötzer. Er sitzt auf einer Bank vor den restaurierten Überbleibseln der Kirche und genießt bei einer Halben die Stille. Der Mann aus Schönthal ist oft hier. Zusammen mit Archäologin Birgit Schmauderer und Helmut Roith zählt er zum Kern des Grabungsteams. Ursprünglich hat den gelernten Mälzer nur die Brauerei interessiert, die bereits 1925 stillgelegt wurde.

Aber die Geschichte ließ und lässt ihn nicht mehr los. Gefördert werden die Arbeiten von der EU über das Cerchov-Bündnis und das Cerchov-Bündnis plus. Zdenek Prohaska heiße der zuständige Mann auf tschechischer Seite, mit dem man sehr gut zusammenarbeite. Rötzer weist auf den Nepomuk auf dem Platz vor der Kirche hin. „Er ist 1991 gestohlen worden und in einem Garten in Domažlice ohne Kopf wieder aufgetaucht. Was hier steht, ist eine Nachbildung.“

Ein Urlauberpaar aus Offenbach kommt sich vor, wie in einer neuen Welt. Es ist eher zufällig auf die verschwundenen Dörfer gestoßen und sieht sich in den Resten Grafenrieds um. Vergilbte Schwarzweiß-Fotografien von den Häusern und ihren Bewohnern hauchen den Mauern wieder Leben ein. Infotafeln klären auf und Gegenstände, die ausgegraben wurden, wie Töpfe, Fliesen, Flaschen, Scherben von Tellern zeugen vom Alltag vor rund 75 Jahren. Besonders berührend ist ein zerfledderter Schuh.

Vorbei am Friedhof führt der Weg zwischen Wiesen einer- und einem Baumstreifen andererseits leicht bergab – nach Anger, von dem nur ein steinernes Marterl und eine Tafel geblieben ist. Gleich nach der Wegbiegung nach rechts gibt es mehrere Möglichkeiten. Ein Radweg führt nach Plöss (Pleš) – auch ein geschleifter Ort. Wäre die Zeit nicht so weit fortgeschritten, würde ein Weg über Höll oder ein weiterer über Wassersuppen (Nemanice) die Tour abrunden. Stattdessen ist ein Bunker das Ziel. Rötzer hat von 13 hier im Umkreis gesprochen, plus Aufenthalts- und Munitionsbunker. Einer muss doch zu finden sein. Und tatsächlich: Auf einer Anhöhe am Rande einer Viehweide befindet sich der gut getarnte Beobachtungsposten mit freier Sicht auf die ehemals westliche Seite und ins Hinterland.

Fast unsichtbar

Der Wanderweg vom deutschen Untergrafenried in die tschechische Wüstung Grafenried ist ab einem Waldstück befestigt. Für NT-Fotografen Gerhard Götz, der als ehemaliger BGS-Beamter an der Grenze Dienst tat, alles andere als überraschend. „Das sind Alarmwege. Man konnte so möglichst nah, ohne gesehen zu werden und unbemerkt vom Westen an die Grenze heranfahren.“ Meist hatten die tschechischen Grenzposten Hunde dabei. Wenn es Menschen gab, die fliehen wollten, wurden die Hunde losgelassen, wie heute bekannt ist. „Gesehen haben wir selten jemanden“, sagt Gerhard Götz und meint die Grenzer auf der anderen Seite. „Aber da waren sie, das spürten wir“. Noch bestehende Siedlungen im Sperrgebiet waren mit einem doppelten Schutzzaun umgeben. Das hat er auf einer Luftaufnahme gesehen. Wohl, dass sich niemand dort verstecken konnte. Ab und zu beobachteten die deutschen Grenzschützer Erntearbeiten, aber „die waren gut bewacht“. Gerhard Götz weiß auch, wo nach einem Bunker gesucht werden muss. Und da war auch einer.

Anfahrt, Essen und Bücher

Anfahrt

Wer nach Untergrafenried will, muss mit dem Auto anreisen. Egal ob aus Richtung Schwandorf, Amberg oder Weiden kommend von der B22 rund fünf Kilometer nach Rötz Richtung Waldmünchen abbiegen. Bei Ast Richtung Spielberg fahren und an der Einmündung auf die Staatsstraße 2154 nach rechts abbiegen. Nach einigen Kilometern zweigt links eine Straße nach Untergrafenried und Höll ab. In der Nähe der Kapelle parken. Dort sind auch Wegweiser.

Route

Die Tour bis Anger und zurück ist mit dem Abstecher zum Bunker etwa 5 Kilometer lang und dauert eineinhalb Stunden. Wer den Rundweg über Höll oder Nemanice wählt, kann fast einen Tag einplanen. Von Anger nach Nemanice sind es fünf Kilometer und vom Grenzübergang Höll bis Untergrafenried 4,5. Für Radfahrer empfiehlt sich der Europa-Radweg 13.

Die Bücher

Das Ausflugsbuch (Band 1 + 2) ist ab sofort auch in den Geschäftsstellen von Oberpfalz-Medien erhältlich.

Die Bücher zur Serie

184 Seiten,

Preis: 14,90 €

ISBN: 9783955870461

9783955870683

„Fürs leibliche Wohl“

Gastronomie

Auf der Tour gibt es keine Einkehrmöglichkeit. In Steinlohe sorgt der Gasthof Deutsches Eck fürs leibliche Wohl. Es bietet sich aber ein Abstecher an den Perlsee mit seiner unterschiedlichen Gastronomie an.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.