Ungebeugt fällt einem unwillkürlich ein beim ersten Blick auf den schlanken Senior, der vor der Hauseinfahrt in Thierstein den Parkeinweiser gibt. Ganz gerade hält sich der alte Herr, der bereits auf den Redakteur gewartet hat. „Wo wir schon heraußen sind“, schlägt Zeitler vor, „gehen wir gleich zur Halle – ich muss Ihnen was zeigen.“

Drei alte Jeeps auf der rechten Seite, ansonsten scheint sie leer zu sein. „Fahren die noch?“, deute ich auf die Militär-Oldtimer. „Jetzt beleidigen Sie mich aber“, erwidert der Bastler spöttisch. Klar, bei einem sei’s schwer, noch die passenden Zündkerzen zu bekommen. „Aber der Udo ist dran“, verweist er auf einen Bekannten, der heute noch mehrmals telefonisch Rapport erstatten sollte. Zeitler aber deutet in eine Ecke, wo eine unscheinbare Holzkiste an der Wand lehnt – mit der Aufschrift „vybušné“, explosiv und „Kyselina pikrová“, Pikrinsäure: „Eine tschechische Munitionskiste“, erklärt er, „die haben uns die Nazis angeliefert, damit wir Munition herstellen.“

Aufstieg und Absturz

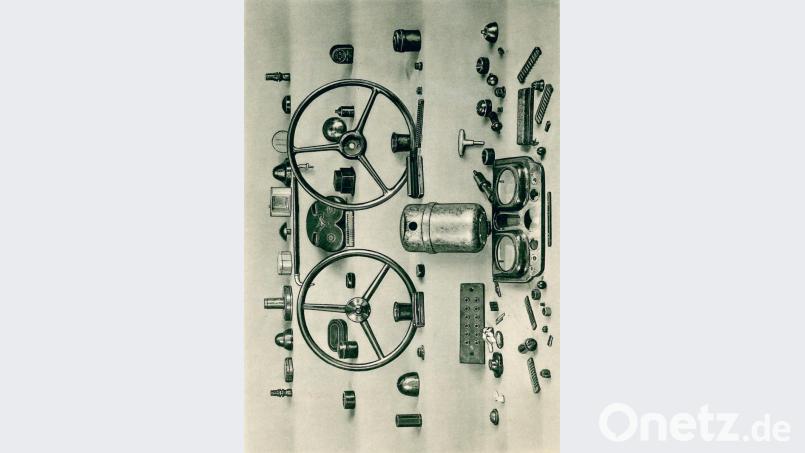

Rudolf Zeitlers Wohnhaus riecht nach Einsamkeit: „Meine Frau ist schon lange tot“, sagt er achselzuckend. Schnell wird klar: Das Leben der Zeitlers ist eine Geschichte von Aufstieg und Absturz in Wellen. Vater Albrecht, 1976 verstorben, lernt beim Porzellanhersteller Rosenthal in der Nähe Coburgs zunächst Matritzenbau. Der Tüftler macht sich in einem ehemaligen Textilwerk in Elisenfels (Landkreis Wunsiedel), einem der ältesten Industriedörfer im Fichtelgebirge, selbstständig, experimentiert mit dem damals neuen Werkstoff Bakelit, einem Kunststoff des belgischen Chemikers Leo Hendrik Baekeland. „Wir bauten im Bakelit-Presswerk in Elisenfels alles“, ist der Sohn stolz, „von Radiogehäusen bis zu Autoteilen.“ Das Unternehmen gedeiht, der Maschinenpark wächst, der Vater hält mehrere Patente.

In den Kriegsjahren werden die Nazis auf den florierenden Betrieb bei Marktredwitz aufmerksam. „Fängt der Aff‘ einen Krieg an“, positioniert sich Zeitler entschieden Hitler-kritisch. „Eines Tages steht ein Rüstungskommando Coburg in der Firma und verlangt: Ihr presst für uns Munition.“ Einwände des Vaters, man verfüge über keinerlei Erfahrung auf dem Gebiet, fruchten nicht. „Ansonsten beschlagnahmen wir eure Maschinen“, hätten sie gedroht.

Bei technischen Fragen solle man sich an die „Sprengstoff und Pyrotechnischen Fabriken vormals Lechfeld u. Depyfag GmbH“ in Neumarkt wenden. „Die waren bei den Nazis groß im Geschäft.“ Die NS-Verwaltung weist dem „kriegswichtigen“ Unternehmen zunächst 100 russische Zwangs- und sogenannte Fremdarbeiter zu. Während des Zweiten Weltkrieges arbeiteten zum Teil bis zu 400 Zwangsarbeiterinnen in der Munitionsfabrik. Über die Behandlung der vor allem weiblichen Arbeiterinnen, die in zwei ehemaligen Weberhäusern untergebracht waren, gibt es unterschiedliche Auffassungen. „Die Leute nannten die Zwangsarbeiterinnen ,Kanarienvögel‘, wegen deren grellen orange-gelben Haare und der gelben Haut“, schreibt der auf Altlastenentsorgung spezialisierte Ingenieur Gerd Pedall. „Die Verfärbungen waren Folgen des ständigen ungeschützten Umgangs mit der hoch giftigen Pikrinsäure.“ Zeitler dagegen erinnert sich: „Anders als bei anderen Firmen hat mein Vater alle wie normale Mitarbeiter behandelt, „wir aßen alle zusammen in der Kantine.“

Keine Kriegsgewinnler

Wie alles, was Vater Albrecht anfasst, führt er auch diesen unfreiwilligen Auftrag zum Erfolg: „Nach einem Jahr war der Lehrbub der Meister“, sagt Zeitler schadenfroh, „da war der NS-Musterbetrieb aber böse.“ Die Neumarkter hätten anrücken müssen, um sich Tipps vom Vater zu holen. Kriegsgewinnler wurden die Zeitlers dennoch nicht: „Umgerechnet blieb Ware im heutigen Wert von einer Million Euro unbezahlt.“ Der Krieg habe auch seine Verursacher verschlungen. „Nach dem Krieg hatten wir nichts außer eine Schlosserei“, erzählt er vom schwierigen Neustart – ein Neustart, der mit der Evakuierung des explosiven Produktes begann

„Wir haben für die UNRA gearbeitet“ – die Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten Nationen. Zusammen mit US-Soldaten habe man mit einem Dreiachser alles verwertbare Material aus dem KZ Flossenbürg geholt: „Was sich verbauen ließ, Rundeisen, Winkeleisen, damit haben wir Baracken für die DPs gebaut“ – Displaced Persons, Vertriebene wie Überlebende der Kriegswirren.

Parallel verdienten die Zeitlers mit Anhängern für Landwirte: „1946 hatten wir schon wieder 40 Arbeiter.“ Bis zum Tod des Vaters 1976 bleibt der Standort erhalten. Danach gerät das Unternehmen in Turbulenzen. Nach dem Ende einer Ära muss der Boden entgiftet werden: „Die Stadt hat ein eigenes Gutachten für die Bodensanierung in Auftrag gegeben, das zu völlig überteuerten Maßnahmen geführt hat“, kritisiert der Zeitler, der als Jahrgangsbester des Egerer Rudolfinums vorzeitig von der Schule abging, um sich vom Hilfsarbeiter zum Geschäftsführer hochzuarbeiten.

Mit Kriegsbeginn endete die Produktion von Schalttafeln aus Bakelit. Auf Befehl der NS-Machthaber wurde das Werk in einen Spezialbetrieb des Oberkommandos der Wehrmacht umfunktioniert, in dem Pikrinsäure aus tschechischer Herkunft in Hülsen gefüllt und zu Sprengkörper verpresst wurden. Am 14. April 1945 lässt Fabrikchef Albrecht Zeitler etwa 50 Tonnen Sprengstoff auf zwei Lkw Magirus verladen und zum ehemaligen Bahnhof Seußen bringen. Noch bevor die Arbeiter die explosive Fracht verladen können, gerät der Zug unter Beschuss. „Wir hatten Glück, die Bomber trafen nur den leeren Waggon in der Mitte und die Flakscheinwerfer“, erinnert sich Rudolf Zeitler. Schließlich gelingt der Abtransport – zwei Tage später kommt es schließlich in Weiden zur Katastrophe. „Es waren sicher die Waggons mit unserer Munition“, sagt Zeitler.

Explosive Fracht im Zug

Die Vorgeschichte eines Weidener Kriegsdramas: Am 16. April 1945 fährt Lokführer Johann Wilhelm Grünwald (49) einen Sprengstoffzug aus der Stadt Weiden – unter Beschuss. Der Zug explodiert. Rudolf Zeitler weiß, woher die sieben Waggons mit Munition kamen.

Um eine Katastrophe zu verhindern, will Grünwald die explosive Fracht unter Beschuss von US-Thunderbolds P-47 aus dem Stadtgebiet lenken. Gegen 10 Uhr dann eine gewaltige Explosion, etwa 60 Menschen verlieren ihr Leben, ganze Häuserzeilen in der heutigen Christian-Seltmann-Straße brechen ein. Über die Vorgeschichte war wenig bekannt. Bis sich Rudolf Zeitler bei Verleger German Vogelsang meldete: „Als ich in dem Buch über das Kriegsende in Weiden von dem Zug las, war ich elektrisiert“, erzählt der Erbe eines Bakelit-Presswerks bei Marktredwitz. „Ich wusste sofort, das ist der Zug mit sieben Waggons unserer Munition.“ Auch Schilderungen, nach denen gelber Rauch aufstieg, seien charakteristisch: „Typisch für Pikrinsäure.“

Munition aus Bakelitwerk

Wie konnte es dazu kommen? Das Werk von Vater Albrecht, so Zeitler, das vor dem Krieg Kunststoffteile für Autos und Elektronikartikel herstellte, war von der NS-Regierung zur Munitionsherstellung verpflichtet worden. Als das Regime in sich zusammenbrach – das Rüstungskommando Coburg war bereits US-besetzt, auch die Gauleitung abgesetzt, NS-Verantwortliche waren keine mehr greifbar – musste Zeitler senior eine Entscheidung treffen: „Wir saßen auf etwa 50 Tonnen Sprengstoff“, erzählt der 87-jährige Erbe, „damit hätte man 300 Fünf-Zentnerbomben befüllen können.“ Eine Bombardierung des Werks hätte den sicheren Tod nicht nur der über 100 Mitarbeiter bedeutet. Zeitler entscheidet sich in einer Nacht- und Nebelaktion für die Evakuierung der Ladung.

„Ich sehe es alles noch wie heute vor mir“, sagt Zeitler, „der 14. April war Vaters Geburtstag.“ Mit zwei Lkw Magirus fährt Albrecht Zeitler zusammen mit russischen Zwangsarbeitern zum ehemaligen Bahnhof Seußen. „Um 7 Uhr begann das Verladen“, erinnert sich der damals 14-Jährige, der von einem nahen Hügel aus zuschaute. „Vor 8 Uhr war es schon wieder zu Ende, weil der Zug unter Beschuss geriet.“ Kurioserweise hätten die Arbeiter planlos begonnen, nur die äußeren Waggons zu befüllen. „Wir hatten Glück, die Bomber trafen nur den leeren in der Mitte und die Flakscheinwerfer.“

Weiche vom Dorfschmied

Mit der eigenen Betriebsfeuerwehr habe man gelöscht, dann musste man den zerstörten Waggon von den Schienen bekommen. „Auch eine Weiche hatte es erwischt“, schildert der Zeitzeuge die dramatischen Ereignisse an einem der letzten Kriegstage. „Die musste abgebaut und zum Dorfschmied gebracht werden.“ Bis spät abends hatte man es geschafft, die Weiche zu reparieren, einen neuen Waggon zu beschaffen und die explosive Fracht zu verladen. „Der Zug fuhr erst nach Marktredwitz und anschließend nach Weiden.“

Dort sei Endstation gewesen. „Das Gleis nach Schwandorf war gesperrt“, weiß Zeitler, „ansonsten hätte man versucht, das Zeug weit weg von der Front über die tschechische Grenze zu bringen – er hätte eigentlich gar nicht Richtung Weiden fahren sollen, aber es war die einzig noch freie Strecke.“ Stattdessen geriet der Zug schließlich unter Beschuss der Tiefflieger. Die Tragödie nahm ihren Lauf. „Wir hatten 11 Millionen Sprengkörper“, ist Zeitler bestürzt über das Ausmaß der Explosion, „nie passierte etwas, am letzten Tag muss es noch 60 Tote geben.“

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.