"Unser Kongress passt wunderbar in die aktuelle Debatte", kommentierte Professorin Christiane Hellbach, Vizepräsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH), das Motto "fair.handeln" des Zukunftskongresses, der in Kooperation mit der Amberger Zukunftsakademie und der Fairtrade-Stadt stattfand. Was dabei deutlich wurde: Faires Wirtschaften hängt auch mit Umweltschutz und sozialen Fragen zusammen.

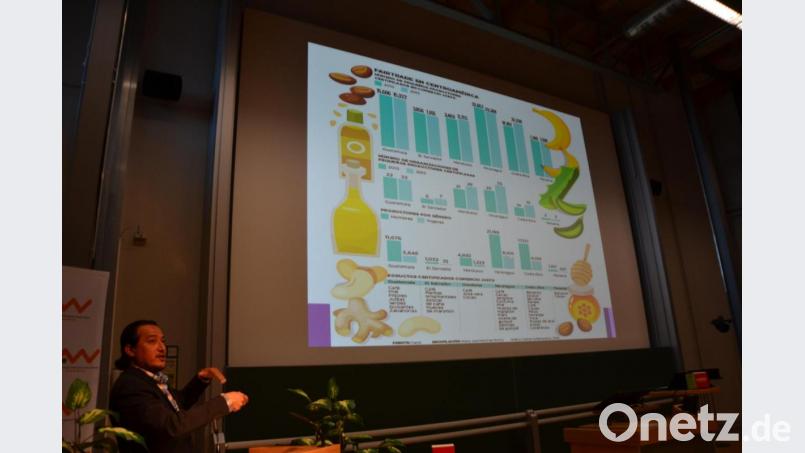

Das erklärte der Soziologe Sergio Rios Carrillo aus Nicaragua in seinem Vortrag. Fairer Handel sei "eine globale ökonomische Bewegung", bei der es nicht nur um eine gerechte Entlohnung der Kleinbauern des globalen Südens gehe. Letztlich unterstütze der Fair-Trade-Gedanke alle Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen - vom Umweltschutz bis zum freien Zugang zu Bildung.

Beispiel Nicaragua

Dies machte Carillo am Beispiel seines Heimatlandes deutlich. Auf den fairen Kaffee-Plantagen hätten Kleinbauern nicht nur ein Einkommen, das ihre Existenz sichere. Auch würden Abwässer und Plastikmüll korrekt entsorgt. Zudem sei auf Fairtrade-Plantagen die Arbeit von Minderjährigen verboten. Die Kinder könnten also regelmäßig zur Schule gehen. Carillo: "Auf lokaler Ebene hat sich vieles verbessert für die Bauern-Familien. Es gibt aber einen Widerspruch mit der großen politischen Ebene. Die Regierung kann nicht gleichzeitig die Natur zerstören!".

Michaela Gielgen, Inhaberin des Concept Store Ludwig 3 in Regensburg, vermisste verbindliche politische Richtlinien in der Modebranche. Das kürzlich vom Staat eingeführte Textilsiegel "Grüner Knopf" sei zwar "guter Wille, aber nichts, wonach sich die Verbraucher richten können". Es spreche oft nur Empfehlungen aus, enthalte aber wenig verbindlichen Richtlinien. Sie stellte verschiedene Siegel vor, die ihrer Meinung nach tatsächlich Arbeitsstandards und ökologische Richtlinien zertifizierten, wie beispielsweise das der Fair-Wear-Foundation oder das Fairtrade-Siegel. Die Ladeninhaberin empfahl, den Konsum von Textilien zu reduzieren: "Die produzierte Kleidung hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt, die Tragezeit halbiert." Auch wenn nach einer kritischen Nachfrage bei der Podiumsdiskussion herauskam, dass der gerechte Lohn für Näherinnen oft nur einen kleinen Teil des höheren Preises für faire Mode ausmache, bemerkte Gielgen: "Das Preis-Leistungsverhältnis ist in jedem Fall besser als bei konventioneller Mode."

Anteil von vier Prozent

Als Vertreter von TransFair, des Vereins, der in Deutschland das Fairtrade-Siegel vergibt, sprach in Amberg dessen ehemaliger Vorstandsvorsitzender Heinz Fuchs: "Der Marktanteil von fairem Kaffee ist vor einigen Jahren noch nicht einmal messbar gewesen, jetzt liegt er bei vier Prozent." Auf Nachfragen erläuterte er aber auch die Grenzen des Siegels. Oft gebe es bei Fairtrade-Produkten die Erwartungshaltung, dass die gesamte Lieferkette fair sei.

Zwar bescheinige das Siegel faire Produktions- und Anbaubedingungen, da die Organisation die Produkte aber nicht selbst besitzt, könne man aber nicht alle Schritte bis zum Regal eines Fairtrade-Ladens in Deutschland auf Fairness und Nachhaltigkeit prüfen. Unklar seien oft die Arbeitsbedingungen von Arbeitern auf einem Containerschiff, das auch fairen Kaffee nach Europa transportiert. Im Sinne der Nachhaltigkeit gehe es aber "nicht darum, mehr zu konsumieren, sondern den bestehenden Konsum fair zu machen".

Regionale Anbieter

Am Nachmittag lockerte sich das Programm des Zukunftskongresses. Ein kleiner Markt mit Info- und Verkaufsständen von regionalen Anbietern präsentierte fair gehandelte und ökologischer Produkte und Projekte auf dem Campus-Innenhof. Interessierte konnten den Film "Fair Traders" besuchen. Zudem brachten Besucher ihre eigenen Fragen und Ideen bei zwei Workshops ein.

Während Sergio Rios Carrillo den Kaffeeanbau in Nicaragua als Fallbeispiel diskutierte, sammelten Bürgermeisterin Brigitte Netta, eine Gymnasiallehrerin und zwei Vertreterinnen einer Initiative für solidarische Landwirtschaft in Amberg-Sulzbach Ideen zu realisierbaren Fairtrade-Projekten an Schulen und in der Region. Für langlebige Aktionen sei es wichtig, sich mit weiteren Engagierten zu vernetzen, so der Konsens der Gruppe. In diesem von Kongress-Mitorganisator Alexander Herzner moderierten "Open Space"-Format hatten die Teilnehmerinnen dieses Thema zuvor selbst gewählt.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.