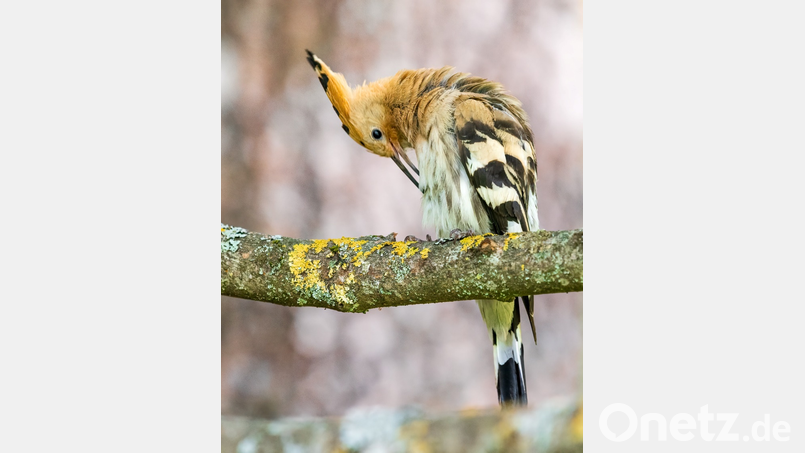

Vermutlich war der Wiedehopf auf der Oberpfälzer Alb nie ganz verschwunden und hat hier oder dort heimlich gebrütet. Heuer ist klar: Es brüten vier Brutpaare im Naturpark Hirschwald. Sie werden dort vor allem von den Naturpark-Rangern betreut.

Der Wiedehopf ist aus gutem Grund in die Region zurückgekehrt. Die Gegend um den Truppenübungsplatz Hohenfels und das im Naturpark Hirschwald gelegene Lauterachtal ist eines der artenreichsten Gebiete in Bayern und gehört über den Natura-2000-Verbund zum europäischen Naturerbe. Im Markt Hohenburg ist auch die letzte Wochenstube der Großen Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum – eine vom Aussterben bedrohte Fledermausart) in Deutschland.

Mit dem Truppenübungsplatz Hohenfels und dem danebengelegenen Lauterachtal stehen über 7000 Hektar weitestgehend pestizidfreie Naturlandschaften zur Verfügung. Die wertvollen Naturräume dort haben sich durch die pflegerische Betreuung von Profis der Landschaftspflegeverbände und der Naturschutzbehörden weiter verbessert. Interessant ist, dass der Wiedehopf und die Große Hufeisennase dieselben Lebensräume bewohnen. Großinsektenfressende Vögel haben es nicht leicht.

Forscher vom Institut des Sciences de l'Évolution de Montpellier in Frankreich haben nun in einer neuen, breit angelegten Studie herausgefunden, dass vor allen weiteren Faktoren wie Klimawandel und Verstädterung vor allem die intensivste Landwirtschaft für den Rückgang von Arten verantwortlich ist. Dabei sind aber nicht die Landwirte persönlich schuld, sondern die agrarpolitischen Rahmenbedingungen.

Der ökologische Landbau sollte besser gefördert und gefordert werden. Stabile Populationen von seltenen Arten können sich jedoch nur in großen, stabilen und gut betreuten Schutzgebieten einstellen, die frei von Pestiziden und Düngemitteln sind. Ein weiteres Beispiel dafür ist das letzte Vorkommen des vom Aussterben bedrohten Raubwürgers im Naturschutzgebiet Lange Rhön in Unterfranken. Totholz fördern und Nisthilfen schaffen Wiedehopfe sind Höhlenbrüter und haben es als Langstreckenzieher besonders schwer. Wenn sie Mitte April aus ihrem Winterurlaub aus Südafrika eintreffen, sind viele Brutplätze bereits von anderen Vögeln besetzt worden.

Deshalb hat Naturpark-Ranger Jonas Nelhiebel in den Lebensräumen des Wiedehopfs entsprechende Nisthilfen parat. Der Naturschützer wirbt für Totholz, doch der Holzhunger ist groß. Eigentlich sollen die vielen Nisthilfen in der Natur eine Übergangslösung sein, bis genug natürliche Brutplätze vorhanden sind. Doch im Naturparkgebiet gibt es wenige Flächen, in denen der Totholzanteil hoch ist und natürliche Quartiere für Vögel und Fledermäuse in ausreichender Menge vorhanden sind. Aktuell brüten drei von vier Wiedehopf Paaren in den extra dafür bereitgestellten Nistkästen.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.