André Gursky spricht im Podcast über seine Arbeit als Gedenkstättenleiter, die Methoden der Stasi und den Aufstand von 1953 in der DDR:

"In erster Linie ging es und geht es um Einzelschicksale", sagt André Gursky. Der 64-Jährige ist einer, der aufwühlt, recherchiert, nicht nachlässt. André Gursky kämpft gegen das Vergessen. Seine Lebensaufgabe? "Das kann man so sagen", antwortet er. Mehrere 100 Stasi-Akten hat er laut eigenen Angaben schon in seinem Leben studiert. Diese unzähligen Blätterwälder, die er durchforstet, bergen viele unglaubliche Geschichten voller Unrecht. Er nennt es "eine tragische Herausforderung".

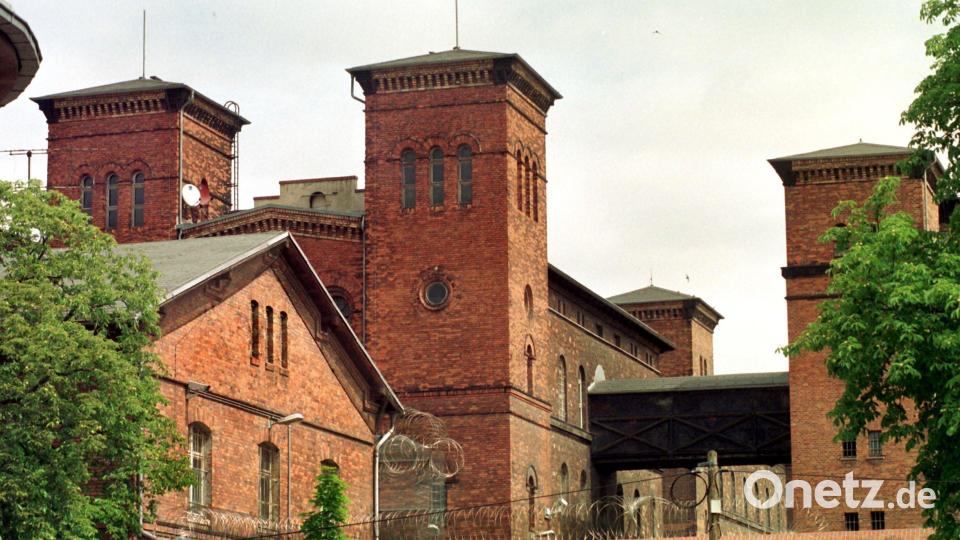

Heute ist er im Ruhestand und lebt zusammen mit seiner Frau in Aschach bei Freudenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach). Doch er hat eine lange interessante berufliche Laufbahn hinter sich. Er war Gutachter der Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt und im Auftrag der Landesregierung im Beirat der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasi-Unterlagen in Berlin tätig. Doch vor allem war Gursky langjähriger Leiter der Gedenkstätte "Roter Ochse" in Halle (Saale). Die Haftanstalt "Roter Ochse" gibt es seit 1842. Sie diente der NS-Justiz zur Vollstreckung hoher Haftstrafen an männlichen Gefangenen, darunter zahlreichen aus politischen Gründen Verurteilten sowie Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern. Auch Todesurteile wurden hier vollstreckt, wie in den Chroniken der Gedenkstätte nachzulesen ist.

Zwei Diktaturen im Blick

Nach der Befreiung durch amerikanische Truppen 1945 folgte eine mehrjährige Verwendung der Anstalt durch die sowjetische Besatzungsmacht, die ihre Rechtsauffassung mit Hilfe von Militärtribunalen und Deportationen in Speziallager durchsetzte. Von 1950 bis 1989 nutzte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR einen Teil der Gebäude als Untersuchungshaftanstalt, andere Haftbereiche dienten dem Strafvollzug, seit 1954 insbesondere als Einrichtung für Frauen. Die 1996 eröffnete Gedenkstätte ist im ehemaligen Hinrichtungsgebäude der NS-Justiz untergebracht, das vom MfS zum Vernehmergebäude umgebaut wurde. Sie widmet ihre Dauerausstellungen sowie die damit verbundenen Forschungen und pädagogischen Projekte den Opfern politisch motivierter Justiz der Jahre 1933 bis 1945 und 1945 bis 1989 – also den Opfern aus zwei vergangenen deutschen Diktaturen.

André Gursky organisierte als Leiter dieser Gedenkstätte Treffen von ehemaligen Häftlingen und dokumentierte in den Ausstellungen öffentlich die Lebensgeschichten der Opfer und Täter. Doch das gefiel nicht jedem. "2006 kam eine Drohung nach der anderen", sagt er. Denn in diesem Jahr entschloss er sich, auch viele Informationen über die hauptamtlichen Stasi-Offiziere preiszugeben. Gursky wollte, dass sich die Besucher umfassend mit den Geschichten auseinandersetzen können und präsentierte ihnen die Opfer- und Täterseite. "Sie haben versucht, sich dagegen zu verwahren", sagt er über die ehemaligen hauptamtlichen Stasi-Mitarbeiter. Die meisten von ihnen würden auch heute noch keine Reue zeigen, sondern ihre Taten eher verklären.

Gefährliche Recherche

Doch Gursky ließ sich nie abbringen auch ihre Geschichten zu erzählen – auch nicht durch Einschüchterungsversuche. Bedrohungslagen hat er in seiner beruflichen Laufbahn leider schon mehrmals erlebt. Sätze wie "Lassen Sie das, wir wissen, wo Ihre Kinder zur Schule gehen" oder "Es gibt Informationen, es ist schön, wenn man sie weiß, besser ist es aber wieder, sie zu vergessen" haben ihn erreicht. Das seien nicht immer ungefährliche Recherchen gewesen, die er in den letzten 25 Jahren durchgeführt habe, weiß auch der ehemalige Gedenkstättenleiter selbst.

Denn schließlich legte er sich mit Menschen an, die genau wissen, wie man einschüchtert. "Durch Manipulation und gezielte Gerüchte versuchte das MfS, einzelne Personen oder Gruppen systematisch zu verunsichern, in Verruf zu bringen, zu isolieren, zu kriminalisieren. Freundschaften wurden zerstört, berufliche Laufbahnen zunichte gemacht, ohne dass die Betroffenen die Hintergründe erkennen konnten", beschreibt "Das Bundesarchiv" die Methoden der Stasi. Von einem "Arsenal menschenverachtender Methoden" mit dem viele Leben zerstört worden seien, spricht André Gursky selbst.

Der 64-Jährige kämpft weiter gegen das Vergessen. Denn er wird auch im Ruhestand keine Ruhe geben. "Es gibt noch viele weiße Flecken", sagt er über die Geschichte der DDR, der Stasi und die damit verbundenen unzähligen Einzelschicksale.

Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR

- Stasi: Akronym für Staatssicherheit, die Kurzformel für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) in der DDR.

- Über 40 Jahre aktiv: Das MfS wurde am 8. Februar 1950 gegründet und wurde in der Friedlichen Revolution im Herbst 1989 von den Bürgerinnen und Bürgern der DDR entmachtet.

- Funktion: Innenpolitische Geheimpolizei, Ermittlungsbehörde und Auslandsnachrichtendienst in einem.

- Heute: Die MfS-Unterlagen sind über die Einrichtung des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen im Stasi-Unterlagen-Archiv zugänglich.

Quelle: Bundesarchiv/Stasi-Unterlagen-Archiv

Vor 70 Jahren: Der Volksaufstand in der DDR am 17. Juni 1953

Am 17. Juni 1953 protestieren rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und in der DDR weitgehend friedlich gegen die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie äußern ihre Unzufriedenheit über wachsende soziale Probleme, Bevormundung und Repression. Die SED-Führung ist überfordert von den Demonstrationen, die Sowjetunion reagiert mit Härte: Sie verhängt den Ausnahmezustand. Mit massivem Einsatz von Militär, Volkspolizei und Staatssicherheit wird der Aufstand des 17. Juni niedergeschlagen.

- Ursachen: Sie gehen auf die II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 zurück, auf der Walter Ulbricht den "planmäßigen Aufbau des Sozialismus" verkündet. Dessen Umsetzung führt zu einer schweren Ernährungskrise, zum Absinken des Lebensstandards und zum Rückgang der industriellen Produktion. Viele Menschen flüchten in den Westen.

- Protest und Aufstand: Am 15. und 16. Juni 1953 kommt es auf Ost-Berliner Großbaustellen zu Protestaktionen. Die Demonstrationen greifen auf die gesamte DDR über und werden am nächsten Tag fortgesetzt. In mehr als 700 Städten, Ortschaften und Betrieben gehen die Menschen auf die Straßen.

- Niederschlagung: In 167 von 217 Landkreisen verhängt die Sowjetunion den Ausnahmezustand. Sie verkündet das Kriegsrecht und übernimmt offiziell die Regierungsgewalt in weiten Teilen der DDR. Sowjetische Panzer vom Typ T-34 rollen durch die Straßen. Durch massiven militärischen Einsatz wird der Volksaufstand unter Beteiligung der Kasernierten Volkspolizei niedergeschlagen. Es sterben etwa 50 Menschen, darunter auch Angehörige der DDR-Sicherheitsorgane. Insgesamt werden etwa 15.000 Personen im Zusammenhang mit dem Aufstand festgenommen. Bis Ende Januar 1954 werden 1526 Angeklagte verurteilt.

- Gedenken: Der Deutsche Bundestag erklärt am 3. Juli 1953 den 17. Juni zum "Tag der deutschen Einheit", bis 1990 bleibt er in der Bundesrepublik gesetzlicher Feiertag.

Quelle: Stiftung Deutsches Historisches Museum/Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland/Bundesarchiv

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.