Hauswirtschaftsmeisterin Gabi Neumeier aus Nürnberg knetet heute mal keinen Teig, sondern Lehmmörtel. Die junge Frau ist die Juniorchefin eines kleinen Unternehmens, das uralte Häuser denkmalgerecht saniert. Das Austragshaus Köstler („Wenzelhof“) aus Rennermühle bei Neualbenreuth ist da genau das richtige Übungsobjekt. Im Oberpfälzer Freilandmuseum in Neusath wird das Hauptgebäude des Dreiseithofes nach jahrelanger Wartezeit gerade wieder aufgebaut.

Dabei stellt es sich heraus, dass die Altvorderen gar nicht so dumm waren, sondern vielmehr das Bestmögliche aus den vorhandenen Rohstoffen herausholten. „Lehm ist ein extrem ökologischer Baustoff“, erklärt Christian Wundsam, der Bauhofleiter des Museums.

„Er ist diffusionsoffen.“ Das bedeutet, der Lehm kann Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen und auch wieder abgeben, was ein gleichmäßiges Raumklima fördert. Allein durch Schwitzen gibt jeder Mensch nachts zwei bis drei Liter Wasser an die Luft ab, was durch den Lehm gepuffert wird.

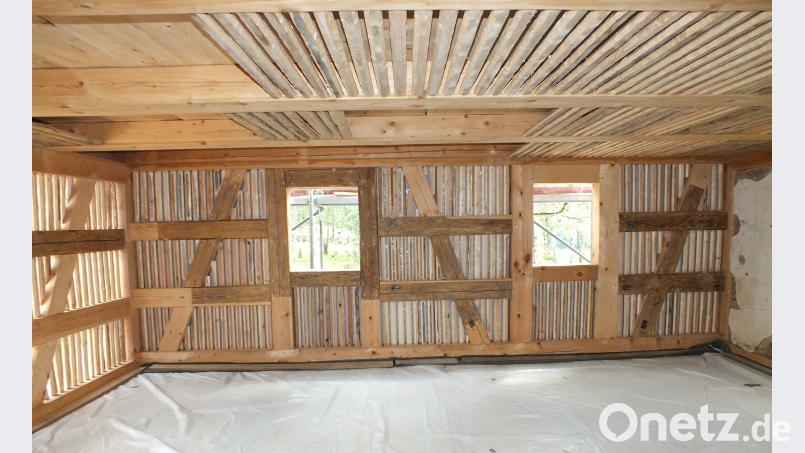

Deshalb ist das Bauen mit Lehm wieder angesagt. Die alten Baumeister werden sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Sie bauten zuerst ein tragendes Gerüst aus Holzbalken und fachten es dann mit einer Mischung aus Lehm und Stroh aus.

Das Stroh dient als Armierung und soll dem Gemisch Zugfestigkeit verleihen. Außerdem bewirkt es eine geringere Dichte des Materials und auch bessere Wärmedämm-Eigenschaften. Der Umgang mit dem Material „ist gar nicht so leicht“, sagt Gabi Neumeier. Demnächst soll sogar ein Kurs über das Bauen mit Lehm an der Volkshochschule Weiden-Neustadt angeboten werden. Früher hatte jedes Dorf eine Lehmkuhle, aus der der Lehm sozusagen im Tagebau gewonnen wurde und aus der sich jeder bedienen konnte. Heute ist Lehm getrocknet in Pulverform erhältlich und muss auf der Baustelle wie Zement angerührt werden.

In dem Gebäude im Freilandmuseum dient der Lehm wie früher zum Ausfachen der Zwischenwände. Dabei werden zuerst Staketten aus Holz eingezogen und diese dann mit dem Lehm verputzt. (moh)

Ziegelsteine

Auch der gute, alte Ziegelstein besteht im Wesentlichen aus Lehm und ein wenig Sand als „Magerungsmittel“. Nur dass dieser nicht an der Luft trocknet, sondern im Ringofen bei 960 bis 1180 Grad Celsius gebrannt wird.

Die rote Farbe der Ziegel kommt von dem enthaltenen Eisenoxid. Kalkreicher Lehm dagegen ergibt gelbliche Ziegel. Stärker gebrannte und deshalb dichtere und festere Ziegelsteine nennt man „Klinker“. Durch den beginnenden Sinterprozess („Zusammenbacken“) werden beim Klinker die Poren im Material geschlossen und die Oberfläche wird glasig.

In den sechziger Jahren kamen nach dem klassischen, porenlosen „Backstein“ die heute noch in verschiedenen Arten weiterentwickelten „porosierten Mauerziegel“ auf, zum Beispiel der „Poroton-Leichtziegel“. Dabei werden dem Lehm Kunststoffkügelchen beigemischt, die beim Brennprozess verdampfen und kleine Hohlräume hinterlassen, die wärmedämmend und gewichtsmindernd wirken. Aus Porotonziegeln kann man bis zu neunstöckige Gebäude bauen. (moh)

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.