Im Kibbuz HaMa'apil in Israel feiert der letzte noch lebende Erbendorfer Jude Horst Hauschild seinen 100. Geburtstag. Geboren wurde er am 5. Januar 1920 in der Steinwaldstadt, in der er seine Kindheit und Jugendzeit verbrachte.

Ein Grund für Bürgermeister Hans Donko, dem Jubilar die besten Glückwünsche zu übermitteln. "Wir verkennen nicht das große Leid, dass Ihnen und Ihrer Familie in der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde", schrieb der Rathauschef. Weiter heißt es: "Als einziger ihrer Familie haben Sie den Holocaust überlebt. Das Geschehene kann nicht rückgängig gemacht werden. Deshalb bleibt mir nur, Sie um Vergebung zu bitten." Des Weiteren versicherte Donko in seinem Schreiben, dass die Familie Hauschild ihren Platz in der Erbendorfer Geschichte haben werde.

Der Bürgermeister kennt Horst Hauschild persönlich. Denn 2009 er dieser zu Besuch in die Steinwaldstadt gekommen. Dabei prägte er den Satz: "Der letzte Jude kommt nach Erbendorf, um sich zu verabschieden". Damals war Hauschild 89 Jahre. Ressentiments gegen seine Heimatstadt hegte er schon damals nicht mehr. Denn in der Nazizeit habe einiges zugunsten der Erbendorfer gesprochen, sagte er damals.

So stellten sich 1934 beim Boykottaufruf jüdischer Geschäfte durch die örtliche SA keine Bürger zur Verfügung, am Ladengeschäft der Hauschilds zu stehen, so dass zwei SA-Männer von außerhalb kommen mussten. Das andere Ereignis war die Reichskristallnacht 1938, die nach seinen Worten in Erbendorf keine Auswirkung hatte. Bei den drei jüdischen Familien und deren Geschäften wurde nichts zerstört. Im Gegenteil, der damalige Bürgermeister Heinrich Tretter setzte alles daran, dass keine SA-Männer von außerhalb in die Stadt kamen.

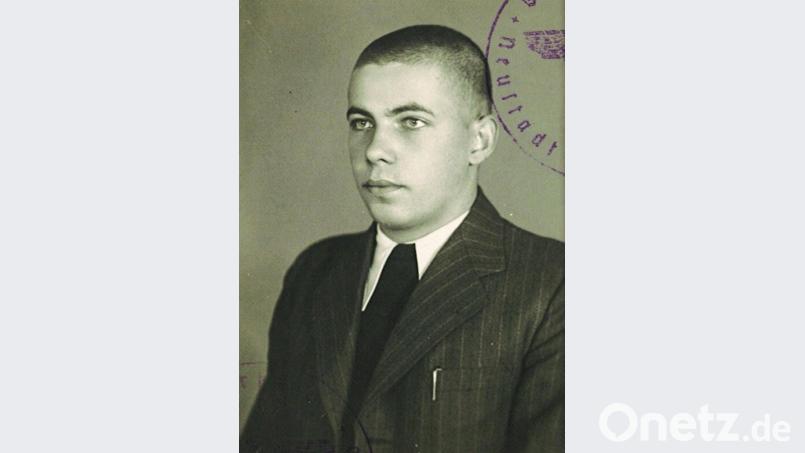

Aufgewachsen ist Hauschild im elterlichen Haus in der Bräugasse 17, in der sich heute die "Pizzeria Cone" befindet. Da es in Erbendorf keine eigene jüdische Gemeinde gab, besuchte er die evangelische Schule am Unteren Markt. 1930 wechselte der junge Horst Hauschild an das humanistische Gymnasium in Weiden, das er 1936 von heute auf morgen verlassen musste. Der Grund: Er war dort der einzige jüdische Schüler.

Bereits in seiner Jugendzeit war Hauschild Anhänger der zionistischen Bewegung. Deshalb ging er nach seinem Rauswurf an die von dieser Bewegung unterhaltene Landwirtschaftsschule in der Nähe von Frankfurt/Oder, wo er rund zwei Jahre war. Bereits damals plante er, nach Palästina auszuwandern. Es folgten Einsätze als Pionier und Jugendführer der zionistischen Bewegung in Breslau. Dort erlebte er hautnah die Kristallnacht vom 9. November 1938 mit dem Einschlagen der Scheiben jüdischer Geschäfte.

Nach Buchenwald

Mit seinen Kollegen ist der junge Hauschild bereits am nächsten Tag um 6 Uhr von der Gestapo verhaftet worden und mit der Eisenbahn über Leipzig und Weimar ins Konzentrationslager Buchenwald gebracht worden, wo er am 11. November ankam. Hauschild wurde aus Buchenwald wieder entlassen - wie dies zustande kam, erfuhr er aber erst Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

So hatte sich seine Mutter an Bürgermeister Tretter gewandt, der umgehend in seiner Eigenschaft als Stadtoberhaupt und als Träger des Parteiabzeichens ein Schreiben an die Gestapo in Breslau sandte und die Haftentlassung forderte. Dieses Schreiben machte wohl Eindruck, denn wenig später fand sich Hauschild wieder in Erbendorf.

1939 folgte für ihn die Ausreise nach England. Dort lernte er seine Ehefrau kennen, die er 1945 heiratete. Der Wunsch einer Ausreise nach Palästina erfüllte sich aber erst 1948. Bis dahin arbeiteten beide in einem Kinderheim für Holocaust-Überlebende.

Abenteuerlich war auch die Reise nach Palästina - illegal mit einem alten Schiff von Marseille aus. In der neuen Heimat angekommen, nahm Hauschild seinen neuen Namen an: Menachem Magen. Doch die Engländer griffen das junge Paar auf. Es verbrachte ein Jahr in einem Lager in Zypern. Stolz ist Menachem Magen noch heute darauf, dass beide am 1. Januar 1948, ein halbes Jahr vor der Gründung des Staates Israel, in Palästina ankamen, wo beide in einem Kibbuz beim Siedlungsaufbau mithalfen.

Hauschilds Mutter Ella und Schwester Ingeborg überlebten den Holocaust nicht. Sie zogen 1939 von Erbendorf weg nach Berlin. Später wurden sie nach Auschwitz deportiert und kamen 1943 dort ums Leben.

Steine für Mutter und Schwester

Übrigens kam Menachem Magen nach seinem Besuch 2009 in Erbendorf im Jahr 2014 noch mal nach Deutschland. Er war persönlich dabei, als der Künstler Gunter Demnig in der Mommsenstraße in Berlin im April 2014 für Mutter und Schwester zwei Stolpersteine vor deren letzten Wohnung verlegte.

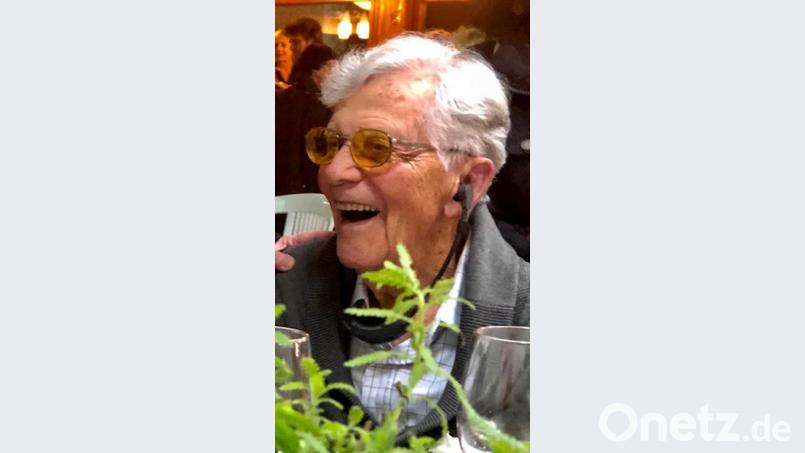

Menachem Magen ist trotz seines Alters noch sehr rüstig, auch wenn das Hören mittlerweile Probleme bereitet. Obwohl er am 5. Januar Geburtstag hatte, wurde der 100. Geburtstag im Kreis seiner Familie im Kibbuz HaMa'apil bereits am 2. Januar mit seinen Söhnen Oded, Orit und Tochter Esra sowie 15 Enkel- und Urenkelkinder, Freunden und Bekannten groß gefeiert Dort wurde auch ganz offiziell das Glückwunschschreiben von Bürgermeister Hans Donko verlesen. Der Jubilar freute sich darüber außerordentlich und bedankte sich aufrichtig.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.