Rund 70 Exponate fordern den Besucher in der Sonderausstellung „Pillen, Pasten und Tinkturen“ im Museum "Beim Taubnschuster" dazu heraus, sich in deren Nutzung und Verwendung hineinzudenken. Karlheinz Keck, der Vorsitzende des Heimatvereins, ist selbst Apotheker und somit prädestiniert für die Rolle als "Spiritus Rector" der Ausstellung zu "200 Jahre Apothekengeschehen in Eschenbach".

Er versteht es vorzüglich, den von ihm zur Verfügung gestellten und auf den ersten Blick nüchtern erscheinenden Exponaten quasi Leben einzuhauchen - etwa wenn er aus einem Handbuch der Pharmazeutischen Praxis aus dem Jahr 1902 zitiert: „Dem Apotheker kann nur der Rath gegeben werden, seinen Cognac aus einer zuverlässigen Quelle zu beziehen und zu therapeutischen Zwecken denjenigen Cognac vorräthig zu halten, welchen er nach seinem eigenen Urteil oder nach demjenigen seiner Freunde für trinkbar hält“.

Auch über den Umgang mit Kunden, wie er im praktischen Teil der „Schule der Pharmazie“ des Jahres 1892 angeraten wird, informiert die Ausstellung: „Scherze niemals mit den Kunden, denn in der Apotheke als einer nur menschlicher Not dienenden Anstalt ist jeder Scherz an und für sich unschicklich; am unschicklichsten und ganz unwürdig aber sind Scherze mit dem weiblichen Geschlecht oder unanständige Äußerungen irgend welcher Art.“

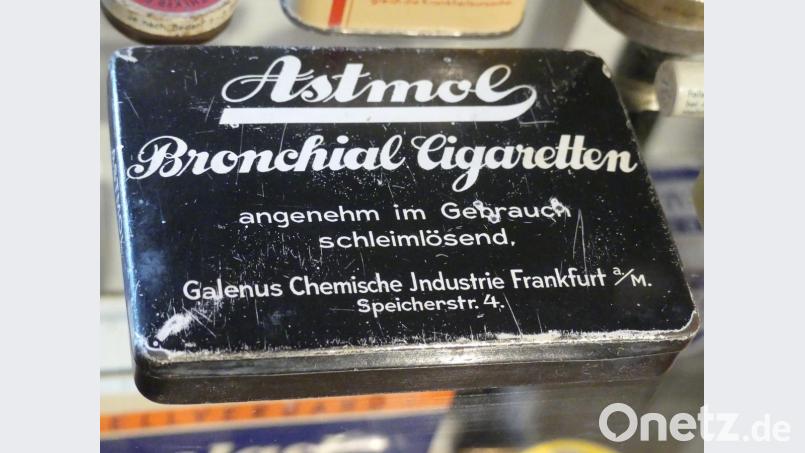

Mit diesen Weisheiten ausgestattet erschließen sich dem Betrachter so manche Exponate, die Einblicke in das Geschehen in den Apotheken vergangener Zeiten bieten. Genaues Hinsehen empfiehlt sich vor einer Vitrine mit „alten Arzneimitteln“ in Blechdosen. Da wird als „außerordentlich prompt wirkend, schleimlösend und angenehm im Gebrauch“ für „Astmol Bronchial-Cigaretten“ geworben. Gleich daneben liegen Dosen für Abführmittel, Aspirin und Darmpflege-Kräuter-Kurmittel. Ein Laborschrank enthält sauber aufgereiht Medizinalgefäße aus Glas, Porzellan und Holz mit Sirup, Rinden- und Blumenreagenzien.

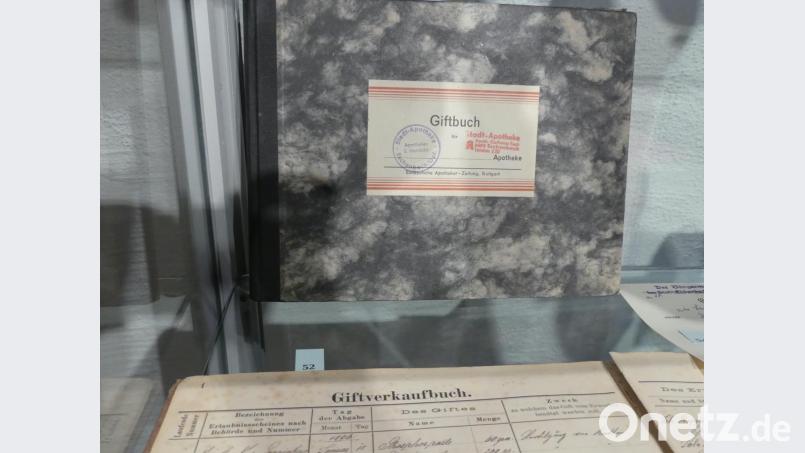

Zum Studieren lohnen sich die Inhalte eines von der Gemeinde ausgestellten Gifterlaubnisscheines und die Einträge in einem Giftverkaufsbuch. Es enthält Käufer aus dem gesamten östlichen Teil des damaligen Bezirksamts Eschenbach. Eine Mutterkornmühle erinnert an die, wenn erforderlich, sehr geringe Abgabe von giftigem Mutterkorn an Gebärende. Ob in einem Morphiumschrank aus Holz einst auch der angepriesene Cognac verwahrt wurde, bleibt wohl ein Geheimnis. Genaueres ergibt sich aus einem Originalrezept aus dem Jahr 1919 für den Schlossermeister Johann Ziegler.

Seltenheitswert hat ein Berkefeld-Wasserfilter mit Kieselsilikat, wie er bei der Cholera-Epidemie 1892 in Hamburg erfolgreich in Gebrauch war. Zu den "Schmuckstücken" gehören noch ein Arzneibuch aus dem Jahr 1758, ein Alkoholometer, das sicher nicht zum Promille-Messen bei damaligen Reitern bestimmt war, und ein französisches Mikroskop aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit Tabellen über Zusatzlinsen. Massiv wirkt eine Alexanderwerk-Tinkturenpresse, mit der einst Pflanzenextrakte für die Eigenherstellung von Arzneimitteln gewonnen wurden.

Die Besucher können in der vor kurzem eröffneten Sonderausstellung des Heimatvereins, die bereits zahlreiche Pharmazeuten und deren Mitarbeiter in die Rußweiherstadt lockte, nicht zuletzt auch praktische Erfahrungen mit Heilpflanzenmischungen und dem Duft ätherischer Öle machen. Die Schau ist neben den Dauerausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Kommunbrauwesen bis 22. September zu sehen. Das Museum ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Zweite Apotheke im Landgerichtsbezirk

„Nach der Überführung der kleinen und großen Exponate ist es auf meinem Speicher leer geworden“, räumt Karlheinz Keck ein. In Fortführung der Familientradition betrieb er die Stadtapotheke von 1982 bis 2016. Deren Geschichte ist auf neun großen Plakaten - mit Bildern garniert - nachzulesen, die die Wände des Ausstellungssaales zieren.

Die Errichtung der Stadtapotheke wurde „im Namen seiner Majestät des Königs von Bayern“ durch das königliche Ministerium zum 26. Dezember 1819 genehmigt. Mit der Eröffnung der Filialapotheke des Marienapothekers Severin Moser aus Weiden entstand damals nach der Apotheke in Auerbach, die bereits seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist, die zweite Apotheke im Bezirk des Landgerichts Eschenbach. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden weitere Apotheken in Grafenwöhr, Kirchenthumbch und Pressath. Von 1822 bis 1848 befand sich die Stadtapotheke übrigens im Anwesen Karlsplatz 17.

Keck lässt auf den Plakaten die 200-jährige Tradition mit bis heute 15 Apothekern Revue passieren. Dabei geht er auch auf den Pharmazeuten Hermann Heidester ein, der mit seiner Braut Maria Kronawitter aus Dingolfing nach Eschenbach zog. Heidester erwar 1907 die Apotheke neben der Bergkirche. Zwei Jahre später wurde er Gründungsvorsitzender der „Liedertafel“.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.