Roman Schneider hatte mit seinem Bamberger "digRoma Büro für Vermessung-Visualisierung-Erforschung" den Auftrag erhalten, der Geschichte dieser ominösen Steinplatte am Kirchplatz nachzugehen. Er hatte sich mit verschiedenen technischen Mitteln mit ihrer möglichen Vergangenheit befasst.

Da sie offensichtlich Berührungspunkte zur Eschenbacher Pfarrkirche hat, stellte er seinem Forschungsergebnis eine mit vielen Details garnierte "Zeittafel zur Baugeschichte" voran, unterstellte mit Hinweis auf das Patrozinium St. Laurentius eine erste Kirche "wohl zu Beginn des 11. Jahrhundert", sprach von der ersten urkundlichen Erwähnung eines Pfarrers "Heinrich" um 1180 und beleuchtete die Zeitspanne bis hin zu Sanierungsmaßnahmen dieses Jahrtausends. Besondere Anmerkungen galten der 1440 erbauten und 1819 "niedergerissenen" St. Wolfgang-Kapelle.

Keine Aufzeichnungen

Unter Hinweis auf Reliefdarstellungen auf weiteren heute noch lesbaren Grabsteinen der frühen Neuzeit zeigte er sich überzeugt, dass auch der Standort der Grabplatte eine "örtliche Verlagerung von Grabsteinen bezeugt". Da nähere Aufzeichnungen zu ihr fehlen oder unbekannt sind, sollte nun mit Hilfe digitaler und moderner Messtechniken des 21. Jahrhunderts versucht werden, weiterführende Erkenntnisse zu Ursprung und Hintergrund der Steinplatte zu erlangen.

Ihm habe sich die zentrale Frage gestellt: "Befinden sich neben dem sichtbaren Wappenrest gegenwärtig noch weitere intentionell angebrachte Reliefdarstellungen auf der stark beschädigten Oberfläche und können diese durch den Einsatz von innovativen, dreidimensionalen Vermessungstechnologien virtuell sichtbar gemacht werden?"

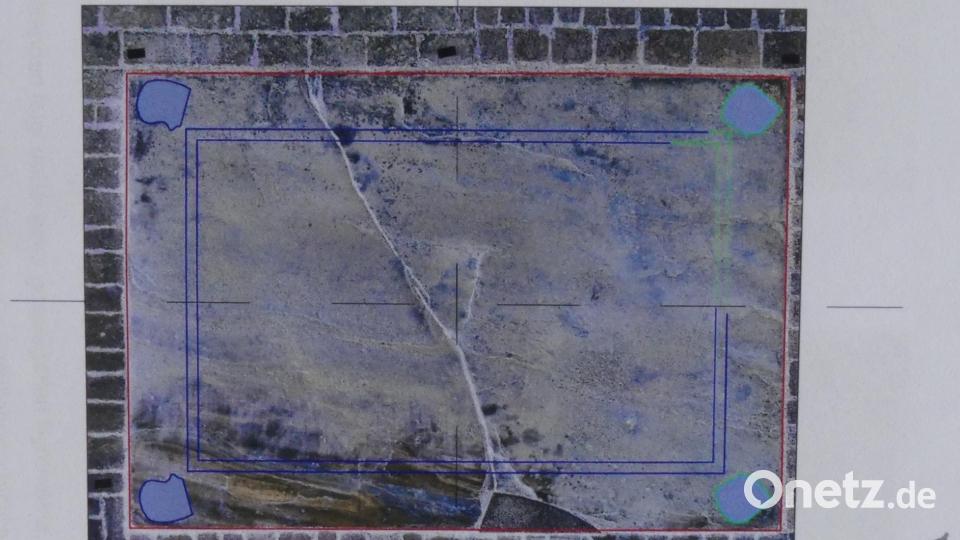

Zur Vorgehensweise und Methodik seines 3D-Laserscanning nannte Schneider Arbeitsfolgen wie zweidimensionalen Vermessungsplan unter Verwendung eines Leica Tachymeters, Erfassung der Platte mit unterschiedlichen Dokumentationstechniken, Fotogrammmetrie und Erstellung von digitalen Zwilling- und Orthofotos: "Die gewonnenen Daten beziehungsweise Einzelfotos wurden über eine computergestützte Software zunächst zu einer Punktwolke verarbeitet und mittels der vorhandenen Fotoinformation zu detaillierten 3D Modellen umgewandelt."

Der 2,80x1,95x circa 0,20 Meter großen Platte aus Wunsiedler Marmor bescheinigte er einen "sehr schlechten Erhaltungszustand mit witterungsbedingter Patina, zahlreichen modernen Kratzspuren und modernem Bohrloch ... mit deutlichem Substanzverlust", deren Strukturen des ursprünglichen Reliefs sichtbar gemacht wurden.

Schneider verwies auf einen erkannten Wappenrest, der als einfaches Halbrundschild ausgebildet ist, neben dem zwei relativ kurze, parallel zur Außenkante verlaufende linienartige Vertiefungen ersichtlich sind. Schneider bereicherte seine Ausführungen mit Detailansichten, die an der nördlichen Ecke der Platte die Struktur eines geraden Striches zeigten und merkte dazu an: "Die Art der Linienführung und Position könnten auf die Zugehörigkeit zu einem weiteren Wappen schließen." Zunehmendes Interesse seiner Zuhörer weckte auch sein Hinweis: "In der südlichen Ecke der Marmorplatte befindet sich der leicht 'S-förmig' geschwungene Rest eines vermeintlichen Wappens."

Nicht ursprünglicher Standort

Interessant waren seine Vergleichsbeispiele mit Grabplatten aus Regensburg ab dem 13. Jahrhundert und mit Grabdenkmälern und Steinreliefs aus Wunsiedler Marmor, die jedoch nicht die Größe der Eschenbacher Platte haben. Die Systematik deren erhaltener Reliefreste ließen ihn zu dem Schluss kommen, dass die jetzige Lage "kaum der ursprüngliche Standort ist".

"Gewisse Bedeutsamkeit"

Schneider sah in ihr eine mittelalterliche bis frühneuzeitliche Grabplatte mit vier Wappen in der Ecke, deren rechteckiger Rahmen einer gewissen Symmetrie folgt. Im längeren Fazit sprach er von Entstehungszeiten zwischen 1450 und 1550, einer möglichen Umverlagerung im 19. Jahrhundert, zeigte sich überzeugt "Die Dimension der Platte spricht für eine gewisse Bedeutsamkeit" und resümierte: "Ein Zusammenfügen der einzelnen Komponenten bekräftigt die Funktion der Marmorplatte als Grabplatte."

Im Verlauf einer regen Aussprache zeigte sich Bürgermeister Marcus Gradl beeindruckt vom sachkundigen Herangehen Schneiders. Eine rege Aussprache entwickelte sich zum Dichter Wolfram von Eschenbach. In der "Wolfgangi-Kapelle" habe sich nach eidlicher Aussage einiger Bürger ein Grabstein von schwarzem Marmor mit dem Namen "Wolfram" befunden, der allgemein für den des berühmten Dichters gehalten wird.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.