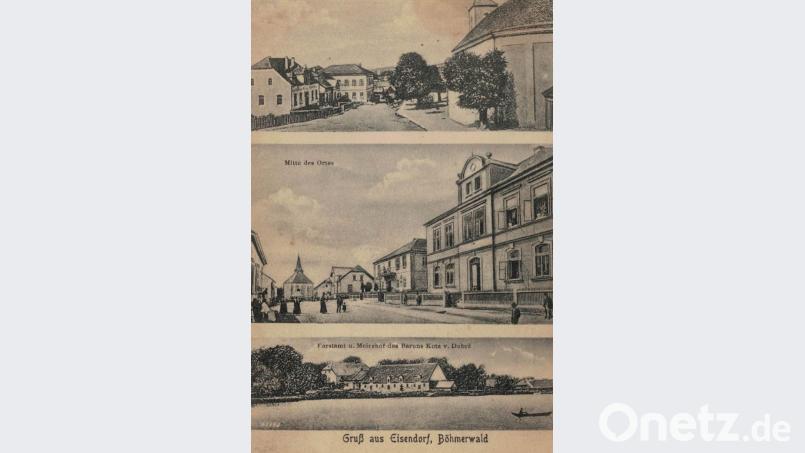

(gz) Der Heimatverein "Eisendorf und Umgebung" erinnert sich zum 25. Vereinsjubiläum an die ehemalige Heimat Eisendorf und erste urkundliche Erwähnung im Jahre 1548. Die unmittelbar an der deutsch-tschechischen Grenze gelegene Ortschaft wird heute tschechisch Zelezna genannt, gehört zur Stadt Belá nad Radbuzou (Weißensulz) und zum westböhmischen Okres Domažlice.

Die böhmische Ansiedelung entstand in der Mitte des 14. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Suche nach Eisenerz und setzte sich aus Eisen und Dorf zu Eisendorf zusammen. Die erste urkundliche Erwähnung folgte 1548 in einem Erbteilungsvertrag der Schwanenberger auf Pfraumberg.

Die Überfälle der Hussiten zwischen 1416 und 1436 zerstörten die Eisenindustrie, so dass ab 1450 neue Hammerwerke gebaut und der Eisenabbau belebt wurde. Durch den Dreißigjährigen Krieg von 1618 bis 1648 kam es zur Einstellung des Bergwerks- und Glashüttenbetriebs. In der Zeit fanden in der Umgebung von Eisendorf die Kämpfe zwischen den Generälen Tilly und Mansfeld statt. Die Geschehnisse spiegeln sich in den erhaltenen Tillygräben direkt am Eslarner Ortsteil Tillyschanz wider. Ende des 17. Jahrhunderts begannen sich Glashütten auszubreiten, deren Holzbedarf zu ausgedehnten Rodungen führte.

Tschechische Schule

Ende des 19. Jahrhunderts zog mit der Einrichtung einer Post, eines Telegrafen, einer Genossenschaft für Rindviehzucht und der Anschaffung einer handbetriebenen Dresch- und Häckselmaschine die moderne Zeit ein. Die Haupterwerbsquelle war die Landwirtschaft, der Holzhandel, die Köhlerei und der Eisenerzabbau. Beschäftigung fand die Bevölkerung zudem in den Glashütten und die Frauen und Mädchen mit der Spitzennäherei und in der Nähschule. Die Dampfsäge an der Tillyschanz und das Sägewerk des Grafen Kolowrat in Dianaberg boten weitere Arbeitsplätze. Wer am Ort keine Arbeit fand, ging als Maurer oder Tagelöhner nach Nordböhmen, Sachsen oder Bayern. Die Ortschaft erhielt 1891 ein neues Schulgebäude und wurde 1905 zum Markt erhoben.

Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 baute man 1926 eine tschechische Schule, in der ein tschechisches, drei Kinder von deutsch-tschechischen Eltern und einige deutsche Kinder unterrichtet wurden. Da Eisendorf vorher nur eine Bergarbeitersiedlung war, siedelten sich nach Ende des Krieges acht Mannschaften als Bauern an und bewirtschafteten nach Rodungen Felder und Wiesen.

Der Ort erhielt 1927 elektrischen Strom und den ersten Kindergarten. Die rund 1200 Marktbewohner, davon 1092 Deutsche, fanden in 174 Häusern ein Zuhause und konnten Anfang des 20. Jahrhunderts auf sechs Gasthäuser, vier Fleischer, fünf Gemischtwarenhändler, zwei Textil- und Kurzwarenhandlungen, zwei Walzmühlen, zwei Schuster, zwei Herrenschneider, eine Damenschneiderin, zwei Wagner, drei Huf- und Wagenschmiede, zwei Bau- und Möbeltischler, einen Sattler, einen Friseur, einen Uhrmacher, eine Krankenschwester und eine Hebamme zurückgreifen.

In den dazugehörenden Ortsteilen Ruhstein, Walddorf, Eisendorf- und Franzlhütte lebten weitere rund 500 Einwohner. Die Tschechoslowakei musste vor dem Zweiten Weltkrieg nach dem Münchner Abkommen ihr gesamtes Grenzgebiet mit mehrheitlich deutschsprachiger Bevölkerung (Sudetenland) ans Deutsche Reich abtreten. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Tschechoslowakei in ihren Grenzen von 1937 wieder hergestellt und im April 1945 glaubte die Bevölkerung nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Einmarsch der Amerikaner noch an eine amerikanische Besatzung. Doch nach Abzug der Amerikaner zogen die tschechoslowakischen Soldaten in Eisendorf ein und 1946 wurden nach dem Erlass der sogenannten Benes-Dekrete die seit Jahrhunderten angesiedelten Sudetendeutschen 1946 ohne Entschädigung aus ihrer Heimat ausgewiesen.

Solidarisches Miteinander

Nicht nur die Eisendorfer verloren dabei Hab und Gut und mussten in den Folgemonaten mit wenig Sachen ihre Heimat verlassen. Nach Kriegsende waren von den 1092, davon 284 in Eisendorf stehenden Häusern, lediglich noch 5 bewohnt. Die "St. Barbara-Kirche" wurde 1965 gesprengt und auf dem Grund samt eingeebnetem Friedhof eine Kaserne errichtet.

Mit Hilfe einer Schubraupe wurden nach dem zweiten Weltkrieg im westlichen Eisendorf alle Häuser abgerissen und entlang der Grenze ein Zaun gebaut. Bis heute erhalten geblieben ist die ehemalige Schule, der Pfarrhof und die Häuser entlang des "Hundschwanz" und der Pfarrgasse.

Weitere Teile der Eisendorfer Geschichte sind im heutigen Zelezna das sanierte Ehrenmal und das restaurierte Steinockkreuz. Der gegründete Heimatverein "Eisendorf und Umgebung" hat sich den Erhalt der Kulturgüter auf die Fahne geschrieben und wurde dabei von den Marktgemeinden Bela nad Radbuzou und Eslarn unterstützt. Die ehemalige böhmische Bevölkerung konnte nach der Öffnung der Grenze 1989 frei und ungezwungen die Heimat besuchen und in den Jahren entstanden Freundschaften und eine solidarisches Miteinander.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.