Ein ganz edles und wunderbares Material sei der Flossenbürger Granit, schwärmt Dr. Gerhard Lehrberger. Der Akademische Direktor am Lehrstuhl für Ingenieurgeologie der Technischen Universität München ist ein ausgewiesener Kenner speziell des Flossenbürger Granits. Er ist Hauptautor eines Buchprojekts, das er zusammen mit dem Geschäftsführer des Geoparks Bayern-Böhmen, Dr. Andreas Peterek, und Bürgermeister Thomas Meiler jetzt vorgestellt hat.

Das Buch, das im Herbst erscheinen soll, gehört zu dem mit EU-Mitteln geförderten deutsch-tschechischen Projekt „Granit und Wasser“, dessen bekanntestes und eine Weile umstrittenstes Teilprojekt die Sanierung des Steinhauerhauses am Burgweiher ist. Auch dieses soll im Herbst abgeschlossen sein.

Wegen der schieren Größe der abzubauenden Gesteinskörper sei das Gestein dort einzigartig. „Aus dem Flossenbürger Granit kannst du ägyptische Obelisken machen“, sagt Lehrberger. Die braunen Flecken aus der Nazi-Zeit vom Image des Steins abzustreifen, sei inzwischen weitgehend gelungen. In ganz Deutschland seien in jüngerer Zeit prominente Plätze mit dem harten Material gepflastert worden. Brunnen und Kunstwerke seien aus dem "vielseitigen Flossenbürger Granit" entstanden.

Es geht aber in dem Buch nicht um eine geologische Betrachtung, sondern um eine Darstellung der Beziehung zwischen Gemeinde, Bevölkerung und Granit. Lehrberger verwendet den Begriff „Kulturgeologie“. Er meint die komplexe Wechselbeziehung zwischen einer Gesteinsart, die für 300 Millionen Jahre Erdgeschichte steht, und einer Gemeinde, in der es in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht weniger als 25 Steinbrüche gab, teilweise kleine und kleinste Ein-Mann-Betriebe. Beinahe poetisch spricht Lehrberger davon, den Stein „zum Sprechen zu bringen“, der in der 1500-Seelen-Gemeinde vor Jahrzehnten so viele Menschen ernährt hat.

Nur noch wenige Zeitzeugen

Diese Darstellung der Beziehung Gemeinde-Granit ist Bürgermeister Meiler eigenem Bekunden zufolge lange schon ein „Herzensanliegen“. Der Ort kenne viele Geschichten und viele ganz eigene Wörter der Steinhauer und -brecher. Es sei so wichtig, diese nicht mit den letzten noch lebenden Vertretern ihrer Zunft zu begraben. Tatsächlich gibt es im Ort nicht mehr viele, die noch aus eigenem Erleben von der harten Arbeit an und mit dem Flossenbürger Granit berichten können. Die wenigen erzählen in einem Film ihre Geschichten, der wie das Buch Teil des Projektes ist und später in der Infostelle im sanierten Steinhauerhaus zu sehen sein wird. 20 Kubikmeter große Granitkörper wurden damals von zwei Männern bewegt; Männern, die den Stein nur ansahen, um zu wissen, wo genau sie ansetzen mussten. „Genau das ist die Geschichte von Flossenbürg, der Bevölkerung von Flossenbürg, diese harte Arbeit“, sagt Meiler.

Früher 25 Steinbruch-Betriebe

Von den damals 25 Steinbruch-Betrieben sind heute vier aktive geblieben. In denen könne der im Moment wieder sehr gefragte Flossenbürger Granit wohl noch die nächsten hundert Jahre abgebaut werden, was das Vorkommen angeht. Allerdings stehen Naturschutzbelange einer beliebigen Erweiterung und Öffnung der Steinbrüche entgegen.

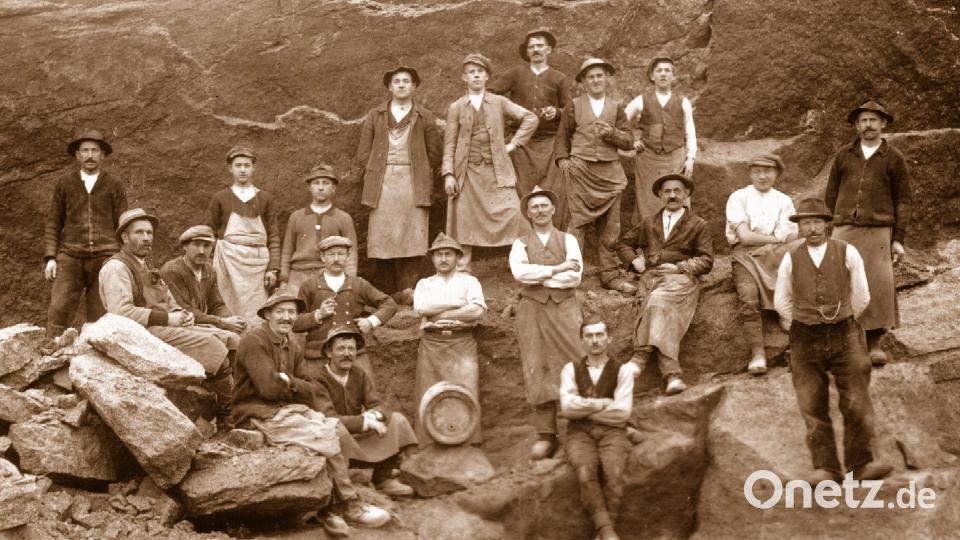

Für das Buch werden neben Geschichten rund um den Granitabbau historische Aufnahmen gesucht, die die harte und gefährliche Arbeit in den Steinbrüchen zeigen, aber auch Fotos, die den Alltag der Menschen dokumentieren, die früher in der Granitindustrie gearbeitet haben. Wer solche Geschichten oder Fotos beisteuern kann, soll sich bis spätestens Ende April im Rathaus oder direkt bei Bürgermeister Thomas Meiler melden.

"Aus dem Flossenbürger Granit kannst du ägyptische Obelisken machen."

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.