"Mission Eine Welt", das Zentrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit Sitz in Neuendettelsau, veranstaltete zum 75. Todestag des Missionars Johann Flierl in Fürnried im Gasthaus Färber einen Thementag rund um Papua-Neuguinea unter dem Motto "Mission und Partnerschaft im Zwielicht der Geschichte". Knapp 50 Personen hörten den Vorträgen zu.

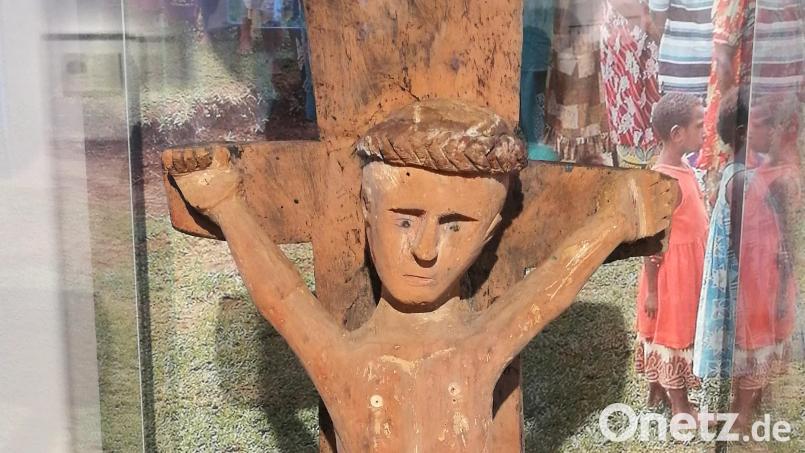

Manchmal kämen Besucher ins Flierl-Museum, deuteten auf Ausstellungsgegenstände und meinten: "Das ist also Raubkunst": führte Kirchenpflegerin Gerda Stollner zum Vortragsthema für die Ethnologin Heide Lienert-Emmerlich von Mission Eine Welt aus. Das Zentrum hat dem Flierl-Museum einen Taufblock, eine Kreuzigungsgruppe und ein Hausmodell als Leihgaben überlassen.

Ob der Besitzer eines Objekts auch dessen rechtmäßiger Eigentümer sei, müssen für jeden Fall gesondert untersucht werden, und nicht immer finde die Provenienzforschung eine endgültige Antwort. Wo es sie für die Exponate im Flierl-Museum gibt, handle es sich um Auftragsarbeiten oder Dinge aus Tausch, Kauf oder Schenkung. Hinweise auf Ausgrabungen, Raub- oder Kriegsbeute gebe es nicht.

Richtungsweisende Übereinkunft

Für fragliche Gegenstände haben die evangelischen Kirchen in Bayern und Papua-Neuguinea 2017 in einem Memorandum vereinbart, dass sie beiden Seiten gleichermaßen als „Geteiltes Eigentum“ gehörten. Das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste habe dieses Verfahren als richtungsweisend auch für andere Museen bezeichnet.

Die Raubkunst-Debatte treibe viele Menschen um, betonte Lienert-Emmerlich. Beispielsweise meldeten sich Besitzer von Schnitzereien oder Körben, die sie in Papua-Neuguinea anfertigen ließen und bezahlt haben, in Neuendettelsau mit der Bemerkung, sie wollten die Raubkunst nicht mehr bei sich zu Hause haben. "Ich lege Ihnen auch die Rechnung vom Laden bei", habe in einem solchen Brief gestanden.

Mission im kolonialen Zwielicht

Pfarrer Philipp Hauenstein hat selbst viele Jahre in Papua-Neuguinea gearbeitet. Unter welchen Bedingungen Johann Flierl Mission betrieben hat, belegte er anhand von Quellen. Während manche deutsche Kolonialherren im ausgehenden 19. Jahrhundert vor allem den "niedrigsten Preis von den Eingeborenen bekommen" wollten und die Verbreitung des Christentums als eher hinderlich für ihre wirtschaftlichen Interessen ansahen, hätten andere die Mission "im Sinne einer Hebung der Kultur“ und damit als Instrument "zur Erziehung der Eingeborenen zur Arbeit" verstanden.

Flierl habe sich zwar einerseits deutlich vom Kolonialismus distanziert, habe sich andererseits aber der kolonialen Infrastruktur bedient. Gerade zu Beginn seiner Tätigkeit sei er auch als Vertreter der Kolonialverwaltung misstrauisch beäugt worden. In den Anfängen hätten Einheimische die Missionare nicht als "richtige weiße Leute" - sprich Ausbeuter - gesehen, sondern als "harmlose, dumme Tölpel", die mit ihren Verkündigungen die Welt auf den Kopf stellen wollten. Erst nach vielen Jahren habe sich dieses Bild gewandelt, seien die Missionare als hilfreiche Menschen betrachtet und das Evangelium als frohe Botschaft angenommen worden.

Zweifel am eigenen Tun

Johann Flierl und seine Mitstreiter hätten die Augen vor ausbeuterischen Handlungen nicht verschlossen. So habe der Missionar Friedrich Bayer von "armen Stämme, die von Goldsuchern malträtiert" wurden, berichtet. 1926 beklagte auch Flierl, die Missionare wollten die Eingeborenen zwar beschützen, aber bei den Kolonisten sei "der Golddurst so groß und sucht Befriedigung über Leichen". Weil sie ungewollt Wegbereiterin und Handlangerin der Ausbeutung der Ureinwohner geworden sei, habe Bayer auch die Mission selbst infrage gestellt und darüber nachgedacht, ob sie beendet werden sollte.

Daten und Fakten zu Papua-Neuguinea

- Amtssprachen: Hiri Motu, Tok Pisin und Englisch

- Hauptstadt: Port Moresby

- Staats- und Regierungsform: parlamentarische Monarchie

- Staatsoberhaupt: König Charles III., vertreten durch Generalgouverneur Bob Dadae

- Unabhängigkeit: 16. September 1975

(von Australien) - Fläche: 462.840 Quadratkilometer

- Einwohnerzahl: 8,9 Millionen

- Bruttoinlandsprodukt 2020: nominal 25 Milliarden US-Dollar, Kaufkraftparität 33 Milliarden US-Dollar

- Währung: Kina; abgeleitet von den Kina-Muscheln, einem traditionellen Zahlungsmittel im Hochland von Neuguinea

Quelle: Wikipedia

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.