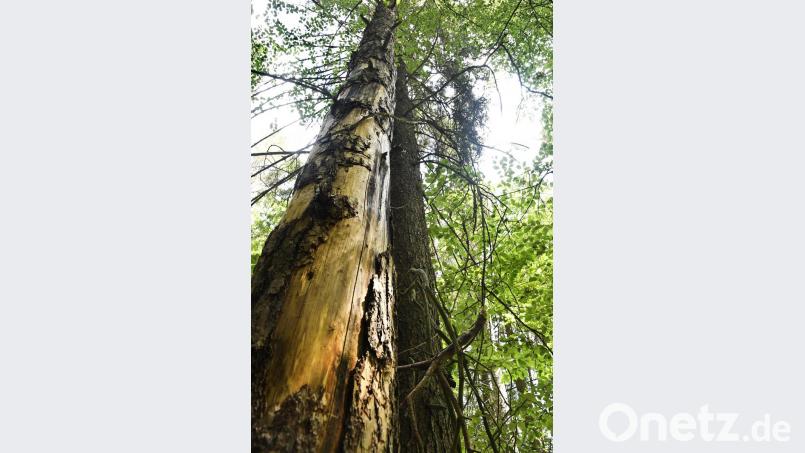

Da, dort, auch hier fängt es schon an. Der Beratungsförster des Landwirtschaftsamts Michael Bartl zeigt nahe Kastl in Richtung eines leicht ansteigenden, mit Kiefern durchsetzen Waldsaumes. Punktuelle Flecken, die von einem matten, tiefen Grün in eine stumpfe bis ins Rötliche gehende Aufhellung abgleiten, diese Kiefern seien bereits unrettbar verloren, erklärt der Fachmann.

Bartl ist froh, dass er im Gegensatz zu Kollegen beispielsweise in Unter- und Mittelfranken noch keine geschlossenen Flächen in diesem Zustand in seinem 8000 Hektar umfassenden Revier ausfindig gemacht hat. Seine Sorge, dass ihm das in absehbarer Zeit kaum erspart bleiben dürfte, verhehlt er aber nicht. Die bisherige Trockenheit und Hitze in diesem Jahr setze dem Wald erneut gewaltig zu. Auch 2018 sei bereits ein klimatisch schwieriges Jahr gewesen, doch die Gesamtproblematik reiche weiter zurück.

Über den Klimawandel diskutieren Förster und Waldbesitzer schon viel, viel länger als die breite Öffentlichkeit. Die Sorgen werden allerdings akuter. Als Beispiel nennt Bartl die Kiefer. Eigentlich gelte sie als vergleichsweise resistent, was Trockenheit betreffe. Doch nun treffe es vermehrt auch diesen hier weit verbreiteten Nadelbaum in dem fatalen wechselseitigen Zusammenspiel von Hitze, Trockenheit und Schädlingsbefall. Die Erleichterung, diese Folgen und Probleme bisher nur vergleichsweise punktuell auszumachen, macht es Bartl auf der anderen Seite schwer, Überzeugungsarbeit in Richtung eines dringenden Handlungsbedarfs leisten zu können.

Noch regenerationsfähig

Er ist der Auffassung, dass sich bei der entsprechenden Unterstützung durch den Menschen der Wald noch weitgehend aus eigener Kraft zumindest stressresistenter gegen den nicht mehr zu leugnenden Klimawandel regenerieren kann. Bartels forstwirtschaftliches Credo: mehr Arten- und Altersvielfalt in mit deutlich mehr heimischen Laubbäumen durchsetzten Mischwäldern. Das bedeute punktuelle, gezielte Aufforstung in stellenweise gelichteten Beständen bei einem unverzichtbaren, deutlichen Reduzieren von Verbissschäden durch das Rehwild.

Bartl weiß, dass er deshalb "zum roten Tuch" vieler Jagdpächter wird. Sein Verständnis von einem weitgehend naturnahen Gleichklang von Fauna und Flora in den heimischen Wäldern stößt auf nicht wenige Widerstände. Nur spürbar reduzierte Rehbestände könnten gewährleisten, dass die natürliche Vermehrung von heimischen Laubbaumarten (Buche, Ahorn, Elsbeere, Wildkirsche) eine realistische Chance bekomme, beharrt der Förster. Ungeschützt würden sie bald nach dem Keimen vom Rehwild zusammengefressen. Vom Menschen gepflanzte Setzlinge müssten mechanisch durch Zäune oder andere Vorkehrungen geschützt werden.

Dann wird es teuer

"Das ist aufwendig, viel Arbeit und kostet Geld", sagt Bartl. Es zahle sich aber mittel- bis langfristig aus. Denn: Wenn die Schäden großflächige Dimensionen angenommen hätten, werde es sehr, sehr teuer. Bartl kann in seinem Revier auf einige positive Beispiele in seinem Sinne verweisen (weiterer Bericht folgt). Die konventionelle Forstbewirtschaftung ist jedoch noch deutlich weiter verbreitet.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.