Der aus Speichersdorf stammende und mittlerweile langjährige „Wahlbiwricher“ befasst sich seit Jahrzehnten mit der Historie von Oberbibrach. Er sehe sich jedoch nicht als Geschichtsexperten, vielmehr als „belesen“, sagt Burucker bescheiden, als er zu wichtigen Eckpunkten der Dorfgeschichte befragt wird.

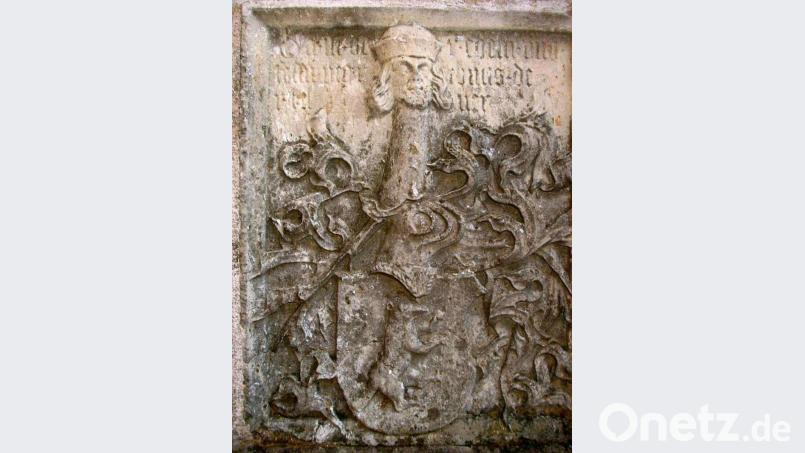

Anno 1119 wurde „Biwara“ zum ersten Mal urkundlich erwähnt. „Ein Rupertus de Bibra war dort Zeuge in der Stiftungsurkunde des Klosters Michelfeld“, informiert Burucker und ergänzt: „Unsere Biwaricher hatten damals eine wirklich herausragende Stellung hier in unserer Region.“

Das werde auch bei der Landkarte mit den Besitztümern und Lehen zwischen 1100 und etwa 1460 deutlich, die der Heimatpfleger für den Jubiläumstag am Sonntag erstellt hat. Diese erstreckten sich von Wichsenstein in der Fränkischen Schweiz bis nach Waldershof. Zur Einordnung: Das Kloster Speinshart wurde erst 1145 gegründet, und Eschenbach war eine kleinere Stadt, die einst, soweit Burucker bekannt ist, außerhalb ihrer Grenzen nicht wirklich viel besaß.

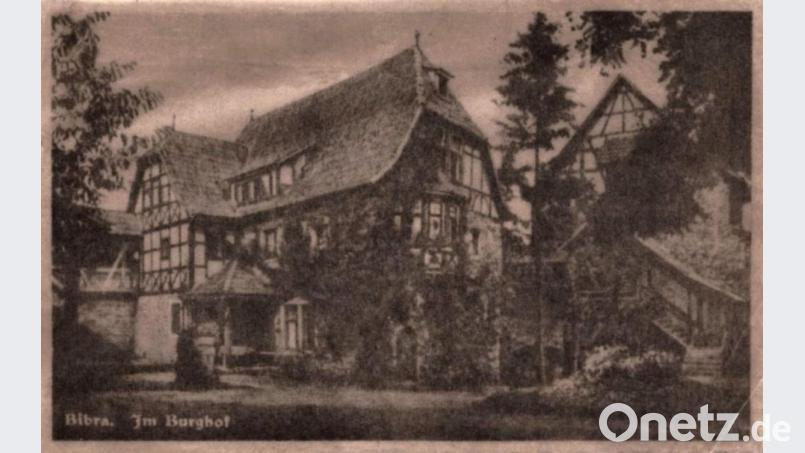

„Burg Bibra“, wie die damalige befestigte Anlage auf und um den heutigen Schlossgraben neben der Kirche bezeichnet wird, sei dagegen ein Burgmannsgeschlecht beziehungsweise -ansitz gewesen, das eine große Anzahl königlicher Lehen inne hatte - darunter auch den "Heubisch" Kirchenthumbach. Dadurch könne man davon ausgehen, dass die Herren von Bibrach einer regionalen Schicht der Reichsaristokratie angehörten.

„Sie besaßen und bearbeiteten also königliche Lehen, indem sie Rodungen anlegten und Siedlungen bauten“, weiß der Heimatpfleger, wenn es um die Zeit um das Jahr 1130 geht, und beruft sich dabei unter anderem auf den Ensdorfer Traditionscodex. Dort ist ein Eintrag über die Schenkung eines Gutes in Lindenhardt von einem „Heinricus de Biberahe“ – wohl ein Sohn des Rupertus - an den Wittelsbacher Pfalzgrafen Otto zu finden. „Rupertus“ gab sich selbst den weltmännischen Beinamen „Brazemule“ (vom italienischen Wort für Petersilie), der wohl auf seine Reisen in den Süden hinweisen sollte.

„Beeindruckende Ausmaße“ hatte wohl auch die "Veste Bibra". In einer 1984 veröffentlichten Abhandlung von Professor Erwin Hermann von der Universität Bayreuth ist von „einem der größten frühmittelalterlichen Burgställe unseres Gebiets " zu lesen.

Nahrung erhält diese Theorie aus den Chroniken des Thietmar von Merseburg im Zusammenhang mit einer königlichen Jagdgesellschaft, die im frühen elften Jahrhundert in der Nähe des „Spechtswaldes“, von dem auch Speinshart oder Speichersdorf ihre Namen haben, logierte. Eine solche Entourage von einigen Hundert Leuten hatte sicherlich auch Ansprüche, vermutet Burucker. Und weil alle Anlagen dieser Größe um das Jahr 1000 im Zuge der Schweinfurter Fehde zerstört waren, bleibt als Einkehr eigentlich nur die „Bibracher Veste“ übrig. „Hieraus wird auch deutlich, dass die Burg Bibra älter als 900 Jahre sein muss“, konstatiert Burucker.

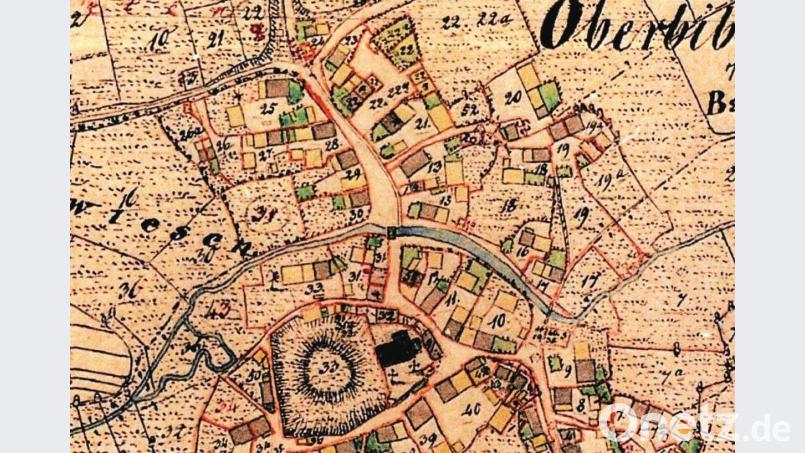

Der genaue Grundriss der Anlage bietet bis heute Anlass zu Spekulationen. So befinden sich auf einer Karte aus dem Urkataster von 1845 Hinweise auf einen nördlich vorgelagerten Turm und den vom Biberbach gespeisten Burggraben.

Die Besitzansprüche an der „Burg Bibra“ wechselten im Laufe der Zeit. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts hatten dann endgültig die Burggrafen von Leuchtenberg das Sagen, als Landgraf Ulrich dem Heinrich von Bibrach, genannt "Armer Heiner", und dessen Sohn Chunrad die halbe Veste zu Bibrach und andere Ländereien verlieh. „Die Burg wurde geteilt und unterstand verschiedenen Ministerialen“, weiß der Heimatforscher.

Überliefert ist auch, dass Reste der Veste für den Bau der St.-Johannes-Kirche und der Kirchenmauer zwischen 1761 und 1772 Verwendung fanden. Von der gewaltigen Anlage ist in der Gegenwart nur ein, wenn auch ein bedeutendes, Bodendenkmal übrig geblieben. Dieses wieder mit Leben zu füllen, ist den Besuchern am Sonntag, 29. September, vorbehalten, wenn Sigurd Burucker ab 14 Uhr bei einem Rundgang noch weitere spannende Fakten und Theorien verrät.

Interessante Einblicke über das Dorfleben in der Mitte des 19. Jahrhunderts bietet überdies der Bericht des Schullehrers Stadlbauer von 1845. Darin wird über den „darniederliegend Ort“, in dem „Feldfrüchte nur mäßig gedeihen“, von „54 Häusern, 100 Familien und 440 Seelen“ berichtet. „Das ehemalige adelige Schloss soll im Schwedenkrieg zerstört worden sein (…) und wird von Jahr zu Jahr mehr eingeebnet, indem Schutt und kleine Steine zum Straßenbau verwendet werden“, heißt es weiter. Auch Anzahl und Art der Berufe und Gewerbe werden detailliert aufgezählt.

Der Bericht und zahlreiche weitere Originalgegenstände, Dokumente, Bilder und Filme werden in der „Alten Schule“, wo sich auch das Dorfmuseum befindet, zu sehen sein. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen der Frauenbund mit Kaffee und Kuchen, der Verein „Selwa gmacht“ im alten Schulhof und das Küchenteam vom Schützenverein.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.