Im Oberteicher Moor fällt eine große gelbe Spezialmaschine auf. Es ist ein Bagger, der auf solch weichen Böden ohne Probleme fahren und stehen kann. Der kommt aus Bodenwöhr vom Forstbetrieb eigenen Maschinenpark, genauso wie Franz Bauer, der das Spezialgerät bedient. Zuerst hat er damit ein 40 Zentimeter tiefes Loch gegraben. Danach hat er angefangen schwere Eichenwurzelstöcke darum herum zu verteilen und aufeinanderzustapeln, immer enger, so dass letztendlich eine Art Dom entsteht.

Stabile Population

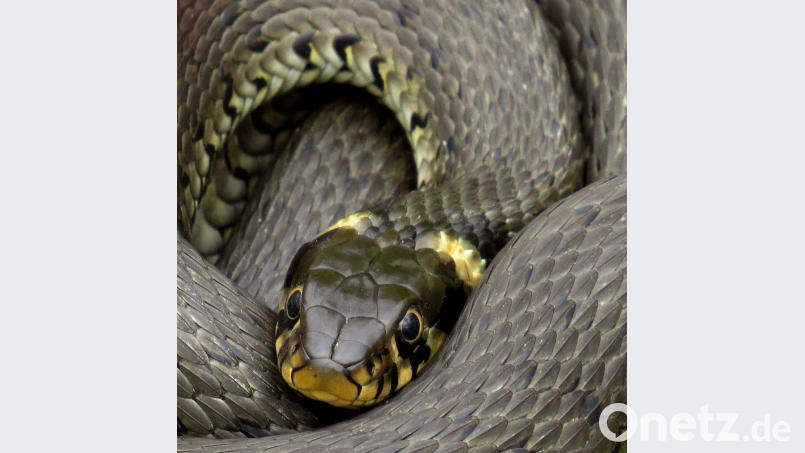

Bauer musste dabei sehr geschickt handeln, denn es ging vor allem darum, die Stöcke so ineinander zu verkeilen, dass das Gebilde auch dem stärksten Wildschweinkeiler standhält. Der Dom hat nämlich eine ganz bestimmte Funktion, er dient als Überwinterungsplatz für Schlangen. Das Oberteicher Moor verfügt über eine stabile Kreuzotternpopulation, wie sie nur mehr selten zu finden sind. Und der Forstbetrieb Waldsassen unterstützt deren Lebensraumverbesserung mit einem speziellen Schutzprogramm. Revierleiter Wolfgang Pröls betreut die Maßnahmen vor Ort. Vor Beginn hat sich der Förster mit Axel Reichert, dem Naturschutzbeauftragten der Bayerischen Staatsforsten in Regensburg beraten. Das Gebilde müsse absolut schwarzwildsicher sein, erklärt Pröls. Die Kreuzottern und Ringelnattern in seinem Revier litten schon massiv unter dem starken Sauenvorkommen. Denn ein Wildschwein verspeist eine Schlange, ob mit Giftzähnen bewährt oder nicht, ohne Probleme.

30 Eichenstöcke

Finde eine Sau einen Überwinterungsplatz unter einem Wurzelstock in dem Schlagen in der Winterstarre lägen, wäre es um alle Exemplare geschehen. "Deshalb mussten wir uns überlegen, wie wir das machen." Pröls ist überzeugt, "die Wurzelstöcke, die wir hier einbauen gräbt keine Sau um." Es handelt sich um 30 Eichenstöcke, etwa 80-jähriger Bäume, eine komplette Lkw-Ladung.

Das Kreuzotternschutzprojekt laufe seit dem Jahr 2000, sagt Pröls. Vorher sei das Gebiet ein geschlossener Altholzblock mit lichten Altbeständen, in denen sich eben diese intakte Kreuzotternpopulation entwickeln konnte, gewesen. In den 1990er Jahren hätten drei große Stürme, "Vivien" und "Wiebke", ein Sommergewittersturm und schließlich "Lothar" den Bestand auf einer Fläche von 25 Hektar zunichte gemacht. Es sei ein riesiger Kahlschlag entstanden. Weil sich ein Biotop, wenn es wieder ein Jungbestand werde, sehr negativ auf die Kreuzotternpopulation auswirke, habe damals der Biologe Dr. Wolfgang Völkl, ehemals Kreuzotternbeauftrager in Bayern, die Staatsforsten gebeten hier Verbesserungsmaßnahmen zu realisieren.

Damals seien fünf 50 Meter lange und etwa 10 Meter breite Besonnungsstreifen angelegt worden, mit dem Ziel Sonnenplätze für die Wärme liebenden Schlangen zu schaffen. Außerdem sollten sich hier Insekten ansiedeln als Nahrungsgrundlage für Eidechsen, die wiederum Beute für die Kreuzotter darstellen. Kleine Tümpel komplettierten die Landschaftsumgestaltung. Sie seien nötig damit sich Amphibien ansiedeln, denn deren Nachwuchs sind Nahrung für Jungschlangen.

Nicht mehr effektiv

Mittlerweile entwickele sich der Baumbestand, vornehmlich Birke und Fichte, neben und direkt auf den Besonnungsstreifen so stark, dass zu viel Schatten auf darauf falle. Deshalb seien die Streifen nicht mehr sehr effektiv. Aus diesem Grund habe der Forstbetrieb eine Konzeptänderung geplant.

Ab kommendem Jahr sollen in den Beständen größere halbkreisförmige Besonnungsbuchten angelegt werden, die dann denselben Zweck erfüllen sollen, wie bisher die Besonnungsstreifen. Im Rahmen der Jungwuchspflege seien Teile bereits lichter gestellt worden. Diese Buchten werden ungefähr 20 bis 30 Meter lang und 20 Meter breit und entstehen über die ganze Sonnenseite des Areals im Süden und Südwesten. Damit sei das Erbe, das Wolfgang Völkl hinterlassen habe weiterhin in guten Händen.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.