Die sechste Erweiterung des Kraftwerks Schwandorf begann im August 1969 mit dem Bau des neuen Kraftwerksblocks. Seine Bezeichnung war Block Dora. Die Kaminbaufirma war die „ARGE Kaminbau“, ein Konsortium der Firmen Weiß & Freitag aus München und der Siemens Bau-Union aus Nürnberg. In zwei Schichten wurde gearbeitet, zu jeweils zwölf Stunden. Jede Schicht bestand aus 12 bis 15 Personen.

Im ersten Bauabschnitt wurde der Rauchgaskamin errichtet. Das Fundament für den neuen Kamin wurde angelegt mit einem Durchmesser von 30,5 Metern, die Fundamentstärke mit rund vier Metern. Im Fundament wurden etwa 100 Tonnen Baustahl verarbeitet. Der untere Durchmesser des Kamins betrug 18,6 Meter. Die Wand am Schaft maß 68 Zentimeter, im Schaft wurden annähernd 360 Tonnen Stahl eingearbeitet. Der Durchmesser am Kaminkopf betrug beachtliche neun Meter und die Wandstärke noch 22 Zentimeter.

Nach einem Jahr Bauzeit wurden im August 1970 die vier älteren Kamine von dem Neuen um zirka 100 Meter überragt. Dieser neue Kamin hatte eine Höhe von 235 Meter, sein Richtfest wurde am 25. August 1970 gefeiert. Etwa 80 Personen nahmen an der Richtfeier teil. Auch der damalige Oberbürgermeister Dr. Pichl war als Gast anwesend. Nicht der Bauleiter der Kaminbaufirma, sondern Kranführer Karl Deml gab seinen Richtspruch zum Besten. Zu diesem Zweck hatte er sich einen Kaminkehrer-Anzug ausgeliehen. Die Zunft der Kaminkehrer wurde durch den Kaminkehrermeister Robert Ziegler aus Schwandorf vertreten. Als freundschaftliche Geste haben die beiden schwarzen Männer Zylinder gegen Mütze getauscht.

Vier Etagen

Sofort danach begann die Ausmauerung für die Rauchgasführung. Somit waren es eigentlich zwei Kamine, also Kamin im Kamin. Der innere für die Rauchgasführung, der äußere als Schutzhülle. Zwischen Innen- und Außenmauer konnte man über eine Steigleiter bis zum Kaminkopf nach oben klettern. Ab der Kaminhöhe von 100 bis 235 Meter wurden in vier Etagen jeweils sechs rote Flugsicherungsleuchten eingebaut und mit schlagfesten 100-Watt-Glühbirnen ausgestattet. Zweimal im Jahr war es erforderlich, diese Beleuchtung instand zu setzen.

Von 1972 bis zum Jahr 2000 wurden diese Reparaturarbeiten von Mitarbeitern des Kraftwerkes ausgeführt. Der Auf- und Abstieg mit den anfallenden Reparaturen nahm normalerweise einen Arbeitstag in Anspruch. "Insgesamt 56 Mal konnte ich mit verschiedenen Kollegen diese Arbeiten durchführen und auf der großen Höhe den weiten Ausblick genießen," erinnert sich Georg Wickles, der sich als langjähriger Bayernwerk-Mitarbeiter regelmäßig über die Historie des Schwandorfer Betriebes schreibt. Mehrere Arbeitsbühnen auf verschiedenen Höhen waren eingebaut, um Revisionsarbeiten vornehmen zu können. Rund 1 200 000 Kubikmeter Rauchgase wurden bei Volllastbetrieb über diesen Schornstein ausgetragen.

2005 gesprengt

Sein Ende kam nach 35 Jahren: Am 18. Februar 2005 wurde gegen 14.30 Uhr der Kamin gesprengt. Die angefallene Masse der Sprengung betrug 9366 Tonnen. Laut Bericht der Regierung der Oberpfalz wurden 1700 Sprenglöcher gebohrt, mit 210 Kilogramm Sprengstoff gefüllt und mit je einen Zünder verbunden. Der zweite Kamin mit gleicher Höhe, der 1980 erbaut wurde, fiel wenige Minuten später, ebenfalls nach einer Sprengung. Mit dieser Maßnahme wurden zwei markante, weithin sichtbare Punkte aus der hiesigen Region entfernt.

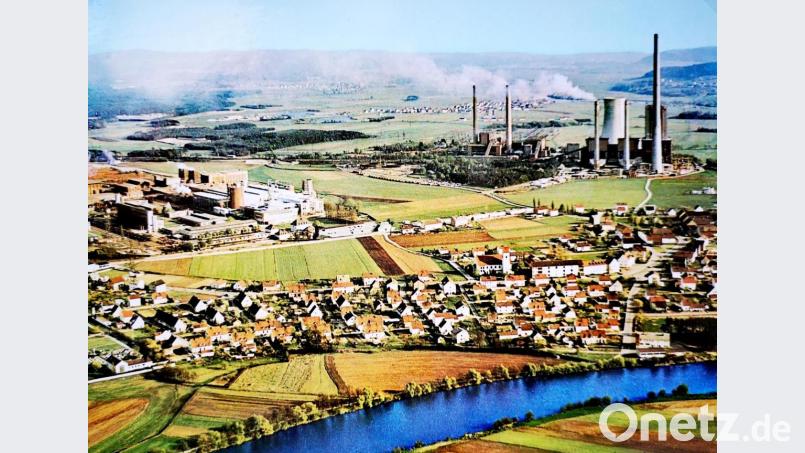

Das Braunkohlekraftwerk Dachelhofen an der Naab südwestlich von Schwandorf war eines der größten bayerischen Braunkohlekraftwerke mit einer jährlichen Stromerzeugung von etwa zwei Milliarden Kilowattstunden. In Betrieb bereits seit 1930, wurde hier bis in die 1980er Jahre Oberpfälzer Rohbraunkohle verfeuert. Als die Wackersdorfer Vorräte erschöpft waren, stellte man die Anlage auf schwefelarme Hartbraunkohle aus der Tschechischen Republik um. Die E.ON Kraftwerke GmbH nahm das Braunkohlekraftwerk Dachelhofen in Schwandorf im Jahr 2002 außer Betrieb.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.