Saunaverdächtiges Klima im Festsaal der Staatlichen Berufsschule schreckte eine große Zahl an Besuchern nicht ab. Dabei mussten die Veranstalter kurzfristig improvisieren, weil das eigentlich fest eingeplante Cosmopolitan-Duo aus Wien (Geige/Cello) wegen einer Verletzung der Cellistin passen musste. Misha Quinte nutzte die ansonsten seltene Gelegenheit, ein komplettes Cello-Ensemble zusammenzustellen, das – nach nur zwei Proben – eine bereichernde Ergänzung war.

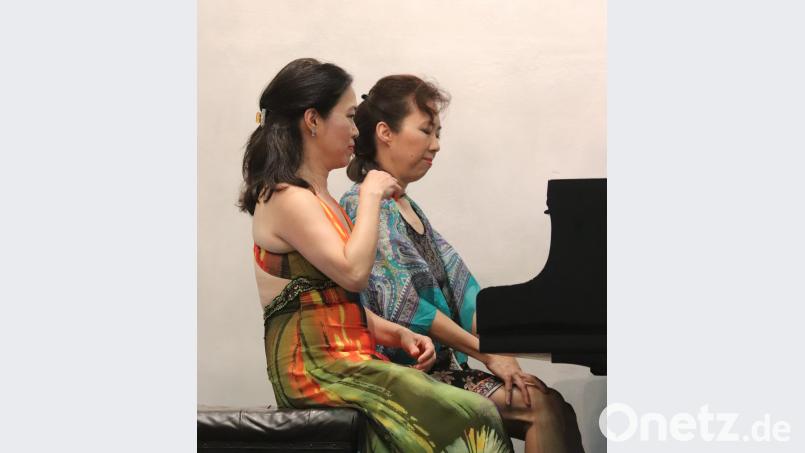

Welch unterschiedliche Welten das Instrument Klavier zu deuten vermag, wurde an den einzelnen Beiträgen deutlich, wobei die Grenzen des vorhandenen Flügels oftmals zu hören waren. Alexander Scriabin (1872 – 1915) wird oft als „exzentrischer Rebell“ der Klavierliteratur bezeichnet. Seine Fantasie in b-moll ist ein fast extatisches Werk mit ausladenden Klangfontänen und den sich stets zu großen Bildern entwickelnden piano-Stellen, das mit schwierigsten Anforderungen gespickt ist. Beatrice Long ließ diese kraftstrotzende Komposition mit souveränem Spiel effektvoll wirksam werden. Als „Kontrastprogramm“ spielte sie mit ihrer Schwester Christina Long einen vierhändigen Libertango von Astor Piazzolla, der von beiden so tänzerisch spritzig präsentiert wurde, das es ein Vergnügen war, ihn zu hören.

Beethovens Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ gilt als der erste Liederzyklus überhaupt, vor Schuberts und Schumanns späteren genialen Zyklen. Die sechs Lieder, nahtlos ineinander überfließend, wurden von Richard Piersall, Bariton, mit ausdrucksstarker, angenehm timbrierter, in allen Lagen weich und rund geführter Stimme eindrucksvoll mit Leben gefüllt, wobei seine gute Textverständlichkeit zu dieser eindrucksvollen Darbietung beitrug. Ausgezeichnet agierte dabei Antoniya Yordanova mit geschmeidigem, variablem Anschlag als äußerst sensible Partnerin am Klavier. Sie war es auch, die gemeinsam mit Olga Taimanov (Bratsche) einen Walzer von Reinhold Glière so schwelgerisch, einfach schön zum Genießen, spielte.

Chopin gut zu interpretieren, wird oft als eine der größten pianistischen Herausforderungen bezeichnet. Die Kombination von extremer Virtuosität mit höchsten romantischen Emotionen, das „Ineinanderfließen“ von intimen Piano-Stellen zu opulenten Klangfarben bruchlos klingen zu lassen, in ihrem brillanten Spiel gelang das Hsing-Chwen Giselle Hsin bei der Bacarolle op. 60 in begeisternder Weise. Aber es gab noch eine pianistische Steigerung.

Oliver Messiaen (1908 – 1992) hat 1944 mit „Vingt Regards sur l’ Énfant Jesus“ einen 20-teiligen Klavierzyklus komponiert, der als eine der wichtigsten Kompositionen des 20. Jahrhunderts für Klavier bezeichnet wird und, komplett gespielt, ca. zwei Stunden dauert. Übersetzen lässt sich der Titel etwa in „20 Blicke auf das Jesuskind“ und Christopher Taylor hatte die 10. Station „Regards de l’Esprit de Joie“ (Blick des Geistes der Freude“) ausgewählt.

Es ist dies ein faszinierendes Werk, hochvirtuos, das in einer eigenen rhythmischen Sprache Komplexe von Klängen vorstellt, die weitgehend nebeneinander zum Klingen kommen. Fast verspielte p-Stellen in der rechten Hand wechseln übergangslos mit brachialen Akkordschlägen, dramatische, auch dissonante ff-Schläge kontrastieren mit leisen Akkorden, die sich klanglich reiben. Der Pianist interpretierte dieses fast zehnminütige Werk mit einer atemberaubenden pianistischen Verve, einer virtuosen Intensität, stets auch mit vollster Körpersprache agierend, die dieses auch für den Hörer anspruchsvolle Werk zu einem Höhepunkt des „Meisterkonzertes“ machte.

Dann aber besetzten die Celli die Bühne. Zunächst als Quartett mit einem sehr schön dargebotenen Medley aus „Porgy and Bess“ von Gershwin, bei dem in einem interessanten Arrangement Misha Quint die melodische Führung innehatte und in dem alle bekannten Themen anschaulich hörbar wurden. In „Bachianas Brasileiras“ von Hektor Villa Lobos bildeten neben Quint und Caitlin McConnell noch fünf SRIMF- Teilnehmer das Ensemble. Die Musik fließt in ruhiger Diktion dahin, Quints intensive Melodielinien wurden von seinen Partnern fast „symphonisch“ untermalt mit teilweise raffinierten Begleitakkorden, die überraschende, fesselnde Klangbilder ergaben.

Hier, wie auch beim abschließenden „Mambo für Cello-Ensemble“ von Wilhelm Kaiser-Lindemann, spürte man doch, dass durch die kurze Probenzeit noch manches unausgereift, auch unausgewogen klingen musste. Aber gerade der „Mambo“, ein interessantes, rhythmisch betontes tänzerisch geprägtes Stück mit einem von Quint zelebrierten markanten, eingängigen Thema, ließ erkennen, welche Möglichkeiten sich im Zusammenspiel von sieben Cellisten ergeben können.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.