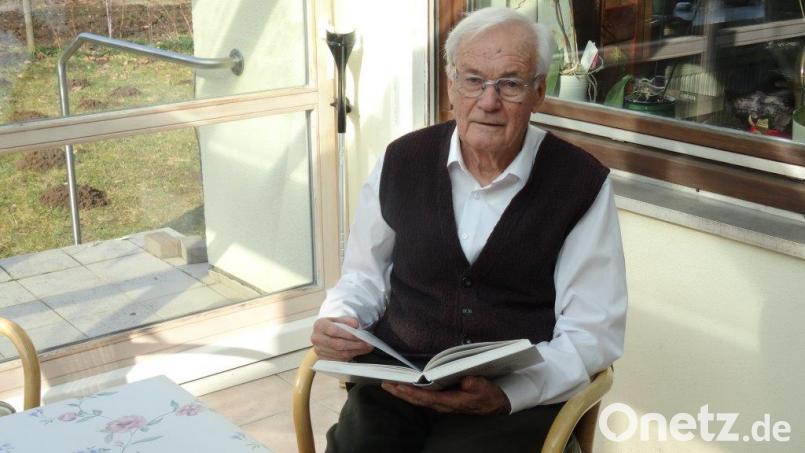

"In Mankendorf steht mein Elternhaus. Dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen, dort ist für mich immer noch das, was wir auf Erden Heimat nennen." Mit diesen Worten fängt die Geschichte an, in der Josef Christ, der seit 1965 in Sulzbach-Rosenberg lebt, seine Erinnerungen an das Kriegsende und die Vertreibung aus dem Sudetenland schildert.

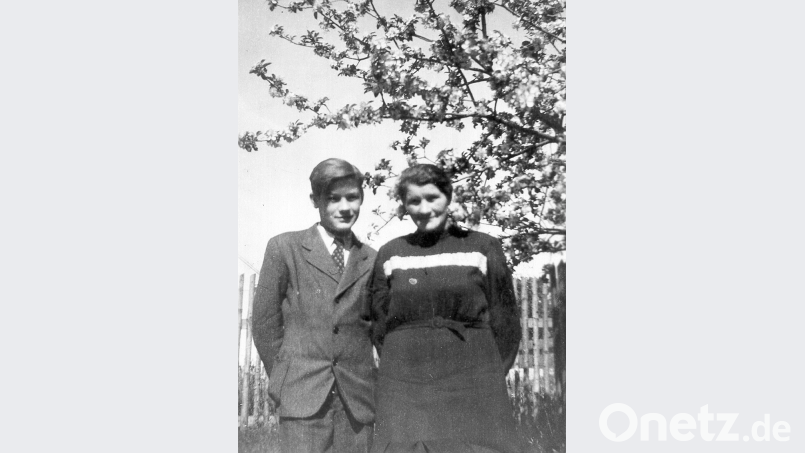

Sein Bericht beginnt im Jahr 1938, da war er ein Bub von sieben Jahren, der rund um sein Dorf im Kuhländchen in den Oderauen spielte und Abenteuer erlebte. Acht Jahre später, mit fünfzehn, beschreibt er sich als seelisch gealtert: "Krieg, Kriegsende und Vertreibung haben meine Kindheit und Jugend beendet." Im Sommer 1938 sah der kleine Josef zum ersten Mal tschechische Soldaten in seinem Dorf, beobachtete, "wie sie aus unserem Brunnen Wasser holten, kleine Spiegel an unseren Gartenzaun hängten, sich im Straßengraben einseiften und rasierten".

Erste Bomben auf das Dorf

Den Tschechen folgte der Einmarsch der Deutschen, von der Dorfbevölkerung teilweise freudig begrüßt, von anderen aber mit Sorge betrachtet: "Sie ahnten ein böses Ende." Mankendorf erlebte die Vorbereitung zum Krieg. Dass es sich um einen zweiten Weltkrieg handeln würde, dachte damals noch niemand, auch nicht die Familie Christ. Sie musste Einquartierung hinnehmen, zwei Piloten wohnten in Josefs Zimmer. Einer davon, ein Musiker und Maler, spielte des Abends Trompete und schmückte das Haus mit seinen Aquarellen. "Für mich eine unvergesslich schöne Erinnerung", beschreibt Christ diese Zeit. "In meiner kindlichen Welt war alles wie im tiefsten Frieden."

Ein paar Jahre lang verlief das Leben noch relativ normal in Mankendorf. Die Dorfbevölkerung wurde zu erhöhter Vorsicht angehalten, ging aber der Feldarbeit nach. Gegen Ende 1944 dann fielen erste Bomben auf das Dorf, und im Dezember griffen deutsche Jagdflugzeuge amerikanische Bombengeschwader an. "Das Aufheulen der Flugzeugmotoren und der Schießlärm waren furchterregend", schildert Josef Christ diese Luftschlacht über seinem Dorf, in der vier deutsche Flugzeuge brennend abstürzten.

Der letzte Unterricht in der Mankendorfer Schule war am 19. März 1945. Für die Bevölkerung wurde es ernst, auch für den jungen Josef. Die "Kaffeemühle", ein russisches Aufklärungsflugzeug, feuerte auf bewegliche Ziele am Boden und nahm den Buben unter Beschuss, der zum Milch holen beim Nachbarn unterwegs war. "In höchster Angst warf ich mich in den Wassergraben am Weg und konnte in ein Rohr kriechen." Als wenig später russische Flieger zwei Rot-Kreuz-Züge in der Nähe in Brand schossen, hörte er mit Entsetzen die Schreie und das Wehklagen der getroffenen Menschen.

"Ab dieser Zeit ging alles schnell", schreibt Christ. "Das Ende war nahe." Ende März errichteten Soldaten in höchster Eile einen Feld-Flughafen beim Dorf, zwei Wochen später landeten dort 18 deutsche Jagdflugzeuge. In kurzer Zeit verlor die Staffel fünf Flieger. Man hob in Mankendorf Schützengräben aus und baute Unterstände, das Dorf wurde zur Hauptkampflinie erklärt. "Uns Bewohnern wurde es schwer ums Herz", erzählt Josef Christ, "aber mit Tapferkeit und Gottvertrauen blickten wir der sich nähernden Kriegsfurie entgegen."

Zwischen Januar und Anfang Mai erlebten die Bewohner, dass immer wieder Menschen westwärts durch ihr Dorf zogen. Zuerst lange Kolonnen gefangener russischer Soldaten, ihnen folgten Flüchtlinge auf Wagen, die von Pferden oder Kühen gezogen wurden. Und dann waren es Einheiten deutscher Soldaten auf dem Rückzug. Auch die Familie Christ war zur Flucht vor der Roten Armee bereit, ergab sich aber dann ihrem Schicksal und blieb. Andere Mankendorfer flohen, kehrten aber nach den Kampfhandlungen zurück, völlig ausgeraubt, aber doch am Leben.

"Über dem ganzen Dorf lag eine unheimliche Ruhe und Stille, niemand mehr wagte sich auf die Straße." So beschreibt Christ den 4. Mai 1945. Es kamen deutsche Verpflegungs-Einheiten, die sich vor den Russen zurückziehen mussten, später die abgekämpften bayerischen Gebirgsjäger. Sie waren die Kampfeinheit, die in Mankendorf den Angriff der Russen erwartete. In den Kellerräumen harrten die zurückgebliebenen Dorfbewohner eine lange Nacht hindurch mit Angst und Gebeten der Dinge, die da kommen würden. Sie waren auf sich allein gestellt.

Vom Anführer verschont

Der 5. Mai, der letzte Tag des Krieges, wird zum Horrorszenario. Die Russen setzten zum Sturmangriff an, es wurde aus allen Rohren geschossen. Die Familie Christ war im Keller, als ein russischer Stoßtrupp ihr Haus erstürmte und mehrere Soldaten sie mit vorgehaltenen Maschinenpistolen bedrohten. Dann geschah das Unfassbare: "Der Anführer gab den Befehl, die MPs zu senken, reichte uns die Hand und sagte: ,Nazdar bratri'. Das heißt: Seid gegrüßt Brüder." Mitten in der Hölle eines gnadenlosen Krieges leuchtete Bruderliebe, Feindesliebe auf, erinnert sich Christ. Die Kämpfe in Mankendorf forderten auf deutscher Seite sechs Opfer, auf russischer Seite fielen 63 Soldaten.

Die folgenden Tage, geprägt von Gewalt, Terror und Tod, kann Josef Christ nicht vergessen. Seine Mutter und die Tante blieben gut versteckt und entgingen so den Vergewaltigungen durch die nachrückenden russischen Truppen. Gefallene Soldaten wurden dort beerdigt, wo sie lagen, manchmal Deutsche und Russen zusammen in einem Grab. Pferde wurden konfisziert, die Kühe weggetrieben. "Sie brüllten vor Schmerz, weil sie nicht gemolken wurden." Ströme von vormals geflüchteten Menschen zogen durch das Dorf, barfuß, geschunden und halb verhungert, um bar aller Habe ihre Heimatorte wieder zu erreichen. "Manchmal schliefen mehr als 20 Personen in unserem Haus", erzählt Christ. Immer wieder sei es seiner Mutter gelungen, heimlich eine Kuh zu melken, um Milch für die Flüchtlinge zu haben.

"Tschechische Milizen verbreiteten Angst und Schrecken", erinnert sich Christ heute noch mit Grauen. Prügel- und Folterorgien seien an der Tagesordnung gewesen. Fast alle Männer und Jugendlichen mussten in Arbeitslagern Gräuel erdulden, dabei oft ihr Leben lassen. Auch der 14-jährige Josef Christ kam im Oktober 1945 für etliche Monate nach Böhmen in ein Internierungslager. Ihm sei es jedoch wichtig, klarzustellen, dass nicht das ganze tschechische Volk so gehandelt hat: "Tschechische Verwandte und Freunde versuchten, zu helfen. Auch manche unserer tschechischen Dorfbewohner zeigten zwar verschämte, aber doch rührende Zeichen des Mitfühlens und Mitleidens."

Im August 1946 erhielt die Familie Christ den Ausweisungsbefehl. Der Transport im verplompten Viehwaggon mit Aufenthalten in verschiedenen Lagern dauerte drei Wochen - ein letzter Alptraum. In Kempten begann für Josef Christ ein Neuanfang. Aber immer, wenn sich die letzten Kriegstage jähren, dann kehren die Erinnerungen zurück. "Ich habe Flucht und Vertreibung mitmachen müssen, auch heute geht es Millionen Menschen so", stellt er bedrückt fest, "es ist kein Frieden auf der Welt." 1965 kam Josef Christ mit seiner Frau Hildegard nach Sulzbach-Rosenberg. Er unterrichte 30 Jahre lang Chemie und Ethik an der Berufsschule und war Mitbegründer der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz, die er bis 2000 leitete.

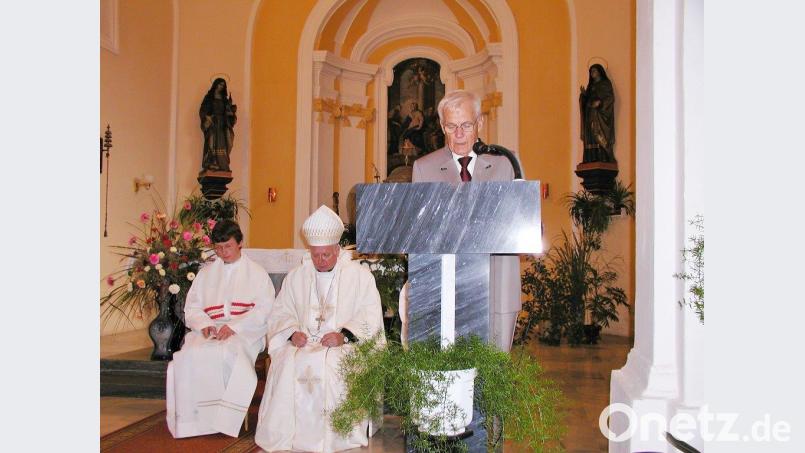

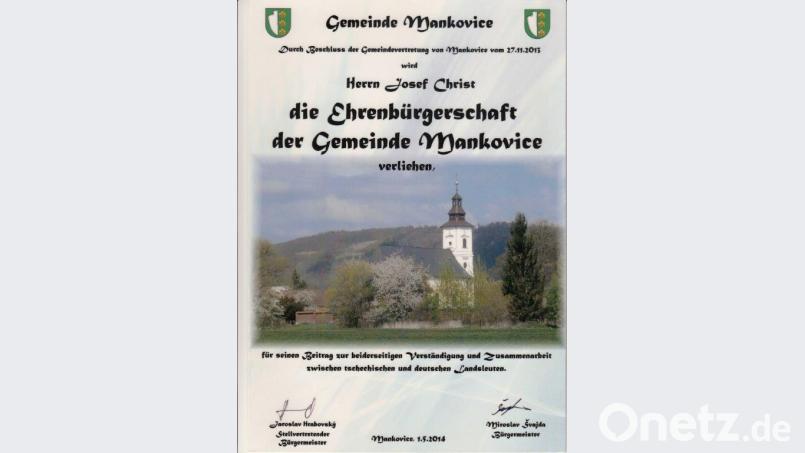

Mit seinem Geburtsort verbanden und verbinden Christ starke Wurzeln. Er initiierte über Jahre hinweg Gemeinschaftsprojekte in Mankendorf, wurde Ortsbetreuer, setzte sich für den Naturschutz ein und zog Spenden und Zuschüsse an Land. Die Zusammenarbeit zwischen den Landsleuten hüben und drüben wurde zur deutsch-tschechischen Verständigung und Versöhnung, zur Friedensarbeit. Obwohl seit langem weg von seinem Dorf ist Josef Christ davon überzeugt: "Heimat bleibt immer Heimat." Für seine Verdienste ernannte ihn, den einst Vertriebenen, die tschechische Gemeinde Mankovice 2014 zum Ehrenbürger - eine außergewöhnliche und seltene Auszeichnung.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.