„Organspende 2019: Immer noch ein aktuelles Konzept?“ lautete das Motto des Ethik- und Organspendetags im Klinikum Weiden. Experten verschiedenster Fachrichtungen und Politiker diskutierten über Möglichkeiten, die Zahl der Organspenden in Deutschland zu erhöhen. Einig waren sich alle darüber, dass mit deutschlandweit 955 Spendern im vergangenen Jahr der Bedarf nicht einmal ansatzweise gedeckt werden kann. Über die erfolgreichsten Wege, diese Situation zu verändern gab es aber unterschiedliche Ansichten.

„Bin ich verpflichtet, Gutes zu tun?“ lautete die Ausgangsfrage von Professor Thomas Bschleipfer in seinem Referat über ethische Grundsatzfragen der Organspende. Der Urologe kam zum Ergebnis: „Organspende hat ein Pro und ein Contra.“ Den Vorteilen aus einer tatsächlichen Spende stünden die vorhergehenden Sorgen des späteren Organspenders, das Leid der Angehörigen im Fall eines Hirntods und mögliche Risiken beim Organempfänger gegenüber. Für Bschleipfer gilt: „Die Freiheit der persönlichen Entscheidung müsse erhalten werden und niemand könne zu einer Entscheidung verpflichtet werden.“ Ohnehin müsse spätestens wenn ein Mensch einen Hirntod erleidet, eine Entscheidung getroffen werden.

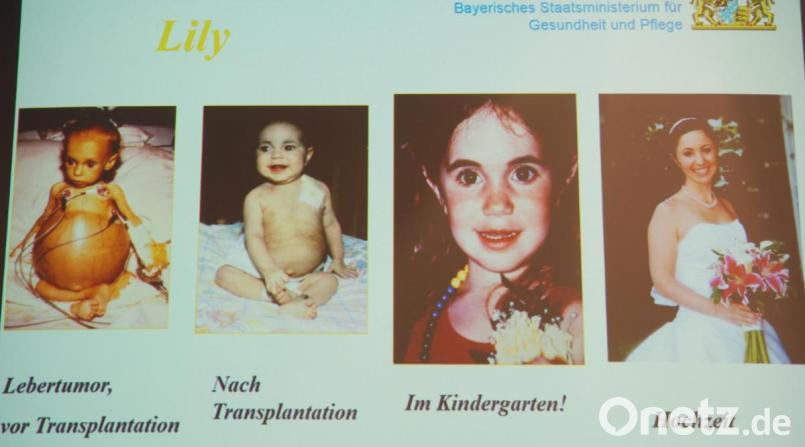

Dass auch modernste Medizin noch immer auf Spenderorgane angewiesen ist, machte Professor Bernhard Banas von der Deutschen Gesellschaft für Transplantationsmedizin deutlich. Alle Ersatzverfahren wie die Implantation von Tierorganen, die Herstellung künstlicher Organe oder nachwachsende Organe seien entweder nicht „reif entwickelt“ oder eine „Fiktion“. Deutschland liege bei der Zahl vorhandener Spenderorgane in Relation zur Bevölkerungszahl EU-weit an viertletzter Stelle. „Nur noch Griechenland, Rumänien und Bulgarien sind hinter uns.“ Längst gebe es Beweise, dass die Widerspruchslösung sich lohne, stellte Banas fest und verwies unter anderem auf Großbritannien, wo erst kürzlich die Widerspruchslösung eingeführt wurde. Nachdenklich müsse man auch deswegen werden, weil in Deutschland viele Organe aus Ländern mit der Widerspruchslösung transplantiert werden.

Mit den Ursachen der in Deutschland so geringen Zahl von Spenderorganen beschäftigte sich Dr. Jutta Weiß von der Deutschen Stiftung Organtransplantation. An fehlender Zustimmung der Angehörigen im Fall eines Hirntods liege es kaum, denn die Zustimmungsrate betrage rund 75 Prozent. Die Ärztin glaube auch nicht, dass die Einstellung der Bevölkerung gegen Organspenden gerichtet sei. Allerdings würden aber aus den 1200 kleinen Kliniken in Deutschland nur sehr wenige Organspenden kommen. Deswegen zeigte die Referentin, dass wenn jede kleine Klinik nur einmal im Jahr einen Spender hätte, sich rechnerisch das Verhältnis von Spenderorganen pro 10.000 Einwohner verdreifachen würde.

Mit der aktuellen Rechtslage bei Organspenden befasste sich Dr. Hans Neft vom Bayrischen Gesundheitsministerium. Noch sei nicht entschieden wie sich der Bundestag beim laufenden Gesetzgebungsverfahren entscheiden würde. Die große Masse der Abgeordneten habe sich noch nicht festgelegt. Fachleute votierten eher für die Widerspruchslösung, Ethiker eher dagegen.

Über seine eigenen Aufgaben als Organspendenbeauftragter informierte der transplantationsbeauftragte Arzt der Kliniken Nordoberpfalz AG, Andreas Faltlhauser. Sachvermittlung müsse im Vordergrund stehe, stellte Faltlhauser fest. In der Region müsse aufgeklärt und ein Bewusstsein für Organspenden geschaffen werden. Erinnert wurde an die Informationskampagne des Klinikums mit Imagefilm, Info-Telefon und Social-Media-Auftritt sowie an den Bayrischen Organspenderpreis 2018 für die Kliniken Nordoberpfalz.

Weitgehend einig waren sich die Landtagsabgeordneten Annette Karl und Stephan Oetzinger, dass sie nach ausführlichen Abwägungen im fiktiven Entscheidungsfall gegen die Widerspruchslösung stimmen würden.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.