(ske) Die Wände waren fertig gestrichen, alle Gegenstände hatten wieder ihren angestammten Platz gefunden. Auch die Madonna mit Kind. Bis die Wohnungsbewohnerin einen unvorsichtigen Schritt rückwärts machte, dabei an die Madonna stieß und diese zu Boden fiel. Sie war unwiederbringlich kaputt.

Die Heiligenfigur hatte ein bewegtes Leben hinter sich. In den sechziger Jahren hatte eine unterfränkische Pfarrgemeinde die Figur ihrem Gemeindepfarrer geschenkt. Sie begleitete den Geistlichen und seine Schwester, die ihm als Pfarrhaushälterin über Jahrzehnte hinweg treu zur Seite stand, an alle weiteren Orte, an denen der Geistliche lebte und wirkte. Nach seinem Tod blieb die Figur bei seiner Schwester, bis auch diese vor einigen Jahren verstarb. Ein Anruf aus dem Pflegeheim, in dem sie die letzten Jahre verbracht hatte, schreckte die Nichte auf: „Aus dem Hab und Gut Ihrer Tante ist noch eine Madonna übrig, wollen Sie sie holen oder sollen wir die Figur entsorgen?“ Welch schlimme Vorstellung, eine Heilige kann man doch nicht zum Sperrmüll geben! Also kam die Heiligenfigur auf einigen Umwegen über Würzburg und Miltenberg schließlich zur Nichte nach Weiden. Und stand fortan im Wohnzimmer. Bis zu ihrem ruhmlosen Ende durch einen Sturz.

Die Muttergottes hatte der Pfarrersnichte Rätsel aufgegeben, wie alt mochte sie sein, woher kam sie? Ein eingepresstes Siegel verwies auf eine Werkstatt in Aachen, eine Anfrage beim Suermondt-Ludwig-Museum in der nordrhein-westfälischen Stadt brachte Aufklärung: „Ihre Madonna ist (…) eine Kopie aus den 50er oder 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.“ Die Figur war die Replik einer Madonna vom „Meister von Osnabrück“, der Anfang des 16. Jahrhunderts tätig war. In Aachen gab es in den fünfziger Jahren eine Abgusswerkstatt, die viele Kopien anfertigte, vorzugsweise von Arbeiten des Meisters von Osnabrück.

Aber die große Frage war nun, da klar war, dass die Figur aus der Hartgussmasse nicht mehr zu reparieren war: „Was soll mit der zerstörten Heiligen geschehen, wie kann sie entsorgt werden, darf man eine Heiligenfigur einfach wegwerfen?“ Ein Anruf in der Pfarrei brachte die Lösung. Der Mesner erklärte sich ohne zu zögern bereit, die Madonna im Garten zu begraben. Die Erleichterung bei der bisherigen Besitzerin war groß, diese Idee gefiel ihr. Also brachte sie die Figur gleich am anderen Morgen in die Pfarrei, übergab sie an den verständnisvollen und hilfsbereiten Mesner.

Als gläubige Christin ließ ihr dieses Problem jedoch keine Ruhe. Wie geht man mit solch einer Situation richtig um? Im Judentum werden Bücher, die den Namen Gottes enthalten, auch nicht einfach vernichtet, sondern nach klaren Regeln behandelt und verwahrt, beschädigte Thorarollen werden begraben. Wie verhält es sich im Christentum, darf man Gebetbücher und Heiligenfiguren einfach wegwerfen? Das katholische Onlinemagazin „Kirche Leben Netz“ griff das Thema bereits 2016 auf. Friedel Theismann, langjähriger Küster der Basilika in Rheine, sammelt Kreuze und Heiligenfiguren, bewahrt sie liebevoll auf: „Den Menschen ist es wichtig, dass die Kreuze ihrer Eltern oder Großeltern pietätvoll aufbewahrt werden. Da hängen ja auch viele Erinnerungen dran.“ Alte Bibeln und abgenutzte Gebetbücher dürfe man entsorgen, es sei jedoch die Frage, ob man dies wirklich tun sollte.

Thomas Stohldreier, Seelsorger in der Pfarrei Maria Königin in Schirmitz, erklärt: „Das ist ein interessantes, aber auch schwieriges Thema. Immer wieder werden kirchliche Gebäude, wie die Augustinerkirche in Weiden vor einigen Jahren, profaniert. Die einstige Weihe wird damit aufgehoben. Eine solche Profanierung geschieht somit auch, wenn sakrale Gegenstände nicht mehr als solche nutzbar sind.“ De Mesner habe genau richtig gehandelt, indem er die Madonna vergraben habe. „Auch wenn die Figur durch die teilweise Zerstörung entfunktionalisiert wurde und ihren heiligen Zweck verloren hatte, sollte man einst sakralen Gegenständen mit Bedacht und Respekt begegnen.“ Es sei aber auch keine Sünde, eine beschädigte Figur wegzuwerfen, es gebe keine festen Regeln, „das ist eine Frage des eigenen Gefühls, der eigenen Überzeugung.“ Gläubigen Menschen sei geholfen, wenn sie für ihre nicht mehr nutzbaren sakralen Gegenstände ein „würdiges Ende“ finden. So gebe es in der Kirche beispielsweise auch ein „symbolisches Recyceln“, vertrocknete Palmbuschen aus dem Vorjahr werden in der Osternacht im Osterfeuer verbrannt.

Dekan Johannes Lukas von der Pfarrei St. Konrad ergänzt: „Palmbuschen des Vorjahres werden verbrannt, die Asche wird dann am Aschermittwoch genutzt. Besondere Gegenstände wie Heiligenfiguren oder Kreuze sollten nicht einfach in den Müll geworfen werden, sondern einer natürlichen Verwendung zugeführt werden. Man kann sie vergraben oder verbrennen.“ Wobei letzteres in einer Stadt und in Zeichen des Umweltschutzes problematisch sei. Gesegnete Gegenstände in den Restmüll zu werfen, sei für ihn unwürdig. „Viele Leute legen Kreuze oder Versehgarnituren bei uns in der Kirche ab, wenn sie keine Verwendung mehr dafür haben. Wir heben diese auf, lagern sie bei uns im Archiv ein.“ Fällt eine Hostie zu Boden, dürfe sie nicht einfach weggeworfen werden. Sie werde in Wasser aufgelöst, das Wasser dann n den Garten geschüttet.

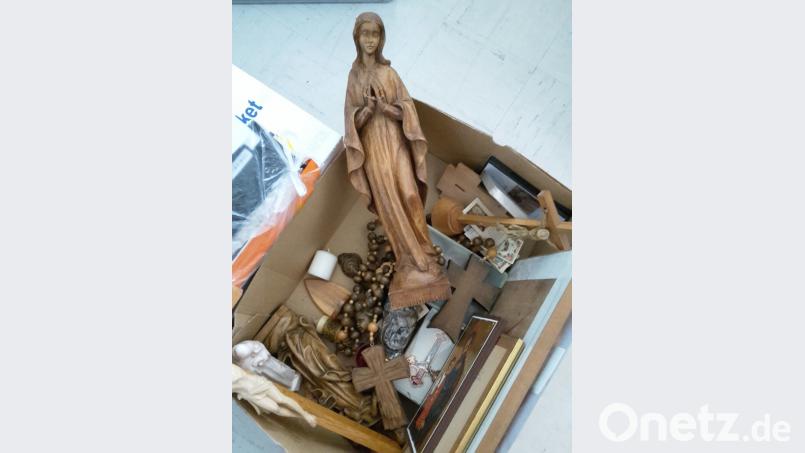

Stefan Janker, Diözesanhistoriker in Rottenburg am Neckar, berichtet von großen Mengen an Heiligenfiguren und Kruzifixen, die im Archiv des Bistums lagern: „Die Menschen wollen nicht, dass ihre sakralen Gegenstände weggeworfen werden, haben selbst jedoch oftmals keinen Bezug mehr dazu. Im eigenen Haus finden die Gegenstände keinen passenden Ort mehr, da bringt man sie zu uns. Und wir bewahren sie auf, geben ihnen ein neues Zuhause.“

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.