„Und das?“ Eine kleine Kinderhand zeigt während des Gottesdienstes auf eine Heiligenfigur im Altarbogen in der Stadtpfarrkirche St. Emmeram in Windischeschenbach. „Ja, die Frau hat einen Kelch und einen Turm dabei.“ Mehr Informationen kann die Oma in diesem Moment leider nicht geben. Aber die Frage stellt sich: „Ja, wer sind denn alle diese Heiligen im Altarbogen und der Kirche?“

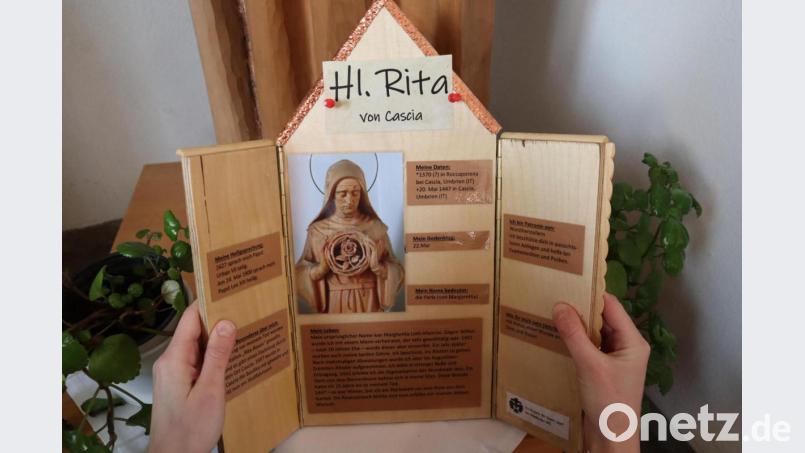

Dieser Frage ging die Sippe „Igel“ der Pfadfinder Windischeschenbach nach. Sie erarbeiteten, als Treffen in der Gruppe noch möglich waren, neue Schilder in der Gruppenstunde. Gruppenleiterin Miriam Sperber stellte sie nun in der Kirche auf. Hilfe bei der Gestaltung erhielten die Pfadfinder von GSG-Vorstand Johannes Sperber, der ihnen bei den Holzarbeiten half. Die Pfadfinder fertigten fünf Klapphäuschen: Innen klebten die Pfadfinder ein Foto des Heiligen. In kurzen Infotext-Abschnitten kann man sich nun über den jeweiligen Heiligen informieren.

Bei den Heiligenfiguren gibt es neben einem kurzen Überblick über das Leben auch Informationen, für welche Lebenssituationen diese Person gerade besonders angerufen wird. Beispielsweise kennt man den „Schlamperer-Patron“, den hl. Antonius, zu dem gebetet wird, wenn man einen Gegenstand verlegt hat. Auch zusätzliche Informationen, dass zum Beispiel beim Kind, das der hl. Josef am Arm hält, ein damaliger Windischeschenbacher Modell gestanden hat. Die Pfadfinder suchten auch Bauernregeln und Zitate der Heiligen.

Für den Altarbogen fertigten sie ein separates „Häuschen“, in welchem sie die Personen im Bogen kurz beschreiben. Alle der zehn Heiligen haben Bezug auf die Pfarrei und die Gotteshäuser um Windischeschenbach. So handelt es sich um die Frau mit Kelch und Turm, der besagten Figur, zu der die Oma nicht viel erzählen konnte, beispielsweise um die hl. Elisabeth – die Schutzpatronin des Hauses St. Elisabeth in Windischeschenbach. Aber nicht nur sie, sondern viele weitere Figuren lassen sich im Altarbogen finden. So findet man auch nun heraus, wer die Dame mit der Zange und der Fackel ist und kann es dem Enkelkind beim nächsten Kirchenbesuch erklären.

Die Kirche St. Emmeram

- Im Laufe der tausendjährigen Geschichte der Pfarrei erfuhr das Gotteshaus zahlreiche Umbauten und Neubauten. Ende des 15. Jahrhunderts ersetzte man die romanische Kirche durch einen gotischen Neubau. Nach 1701 wurde die Kirche um ein Drittel verlängert und 1738 mit einem Kreuzweg ausgestattet.

- 1848 brannte die Pfarrkirche bis auf die Grundmauern nieder. Lediglich das Altarbild des St. Emmeram und einige Statuen konnten gerettet werden. Der Wiederaufbau verpasste dem Turm ein Spitzdach anstelle des früheren Zwiebelturmes und eine Turmuhr. In den folgenden Jahren wurde der gotische Hochaltar vom Kloster Metten in der Emmeramskirche mit dem aus dem Brand gerettetem Altarbild errichtet. Für die Gläubigen wurde eine zweite Empore unterhalb der Empore für Orgel und Sänger errichtet.

- Nachdem im 18. Jahrhundert die Kirche bereits erweitert wurde, musste Pfarrer Johann Baptist Roeseneder 1934 die für die 4000 Katholiken viel zu kleine Kirche um zwei Seitenschiffe erweitern.

- Eine Umgestaltung erfuhr das Gotteshaus 1956 unter Pfarrer Rösch. Er ließ die gotischen Altäre und die Kanzel entfernen und einen neuen Hochaltar errichten.

- 1973, unter Stadtpfarrer Heinrich Kordick, wurden in der Kirche die sehr dicken Mauerpfeiler, die die Sicht der Gläubigen behinderten, durch schmale Stahlstützen ersetzen.

- Des Weiteren wurde eine neue freigespannte und geknickte Empore errichtet sowie die in der Kirchenrückwand zugemauerte Rosette geöffnet und mit einem neuen Glasfenster versehen. Die Kirche bekam auch neue Bänke, die nun 500 Gläubigen Platz bieten. Dabei verlor die Kirche ihren Mittelgang.

- Im Herbst 1979 stand die Außenrenovierung an. Eine neue Pfeifenorgel bekam die Pfarrkirche 1984.

- 1998 wurde die Kirche innen renoviert. Dabei wurde das übertünchte Mosaik an der Wand hinter dem Hochaltar freigelegt. Quelle: www.pfarrei-we.de

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.