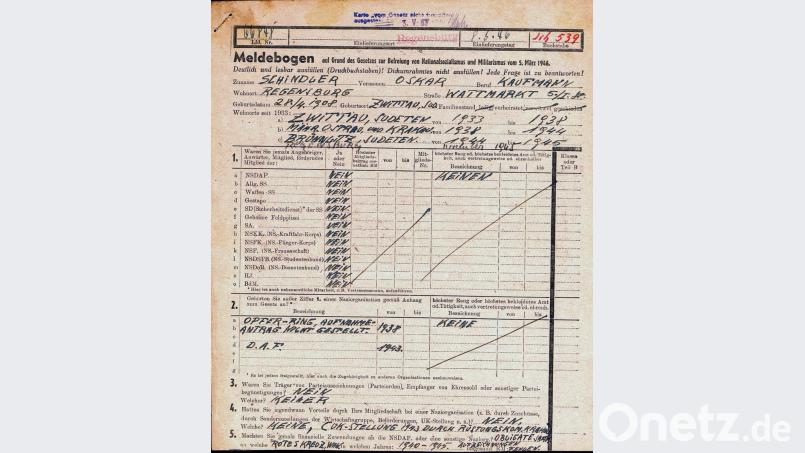

Auf der ersten Seite schrieb Schindler, der am 28. April 1908 in Zwittau im Sudetenland geboren wurde, hinter all den Fragen, ob er Angehöriger verschiedener NS-Organisationen wie NSDAP, SS, Waffen-SS oder Gestapo war, in Großbuchstaben ein Nein. Was seine Mitgliedschaft in der Partei betraf, dürfte Schindler gelogen haben. Auf der zweiten Seite legt der Unternehmer seine wirtschaftlichen Verhältnisse offen, erwähnt auch die Krakauer Emailwarenfabrik, in der er Juden und Polen beschäftigte, sie so vor dem Zugriff der Gestapo schützte.

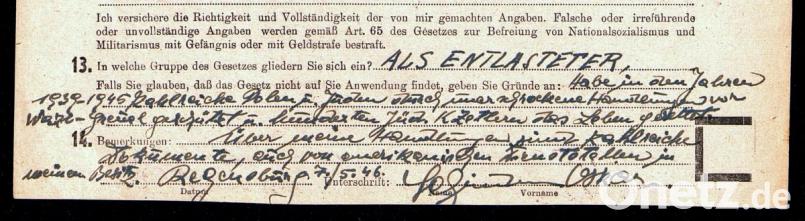

Hinter die Frage, in welche Gruppe des Entnazifizierungsgesetzes (Hauptbeschuldigte, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer, Entlastete) sich der Befragte eingliedere, schreibt Schindler wiederum in Großbuchstaben: "Als Entlasteter". Als Begründung führt er an: "Ich habe in den Jahren 1939 - 1945 zahlreiche Polen und Juden durch unerschrockene Handlungen vor Nazi-Gräuel geschützt und hunderten jüd. KZetlern das Leben gerettet". Weiter schreibt er, dass über seine Handlungen zahlreiche Dokumente, auch von amerikanischen Dienststellen, in seinem Besitz seien. Der Meldebogen datierte vom 7. Mai 1946. Am gleichen Tag hat auch Schindlers Frau Emilie ihren Meldebogen ausgefüllt. Sie stufte sich als "nicht betroffen" vom Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus ein. Als Begründung gab sie an: "Ich habe mich politisch nie betätigt und war in keiner Organisation."

Beide Meldebögen tragen den Stempel "Vom Gesetz nicht betroffen", die Schindlers wurden entnazifiziert. Bei Oskar Schindler war dies am 3. Mai 1947, bei seiner Frau am 31. Oktober 1947. "Dass das erst fast ein Jahr nach Eingang geschah, zeigt, dass die Spruchkammern damals absolut überfordert waren", so Jochen Rösel, Archivar des Staatsarchivs Amberg. Das Papier des Meldebogens sei "typisches Nachkriegspapier". Damals sei ja noch nicht abzusehen gewesen, dass dieses Dokument einmal einen historischen Wert haben würde, so Rösel. Der Meldebogen dürfte das erste amtliche Dokument sein, in dem Schindler seine Rettungsaktion erwähnte.

Die Einsicht in das Originaldokument handhabt das Staatsarchiv sehr restriktiv. "Wir vermeiden es, vorzulegen." Zumal es online veröffentlicht ist: im Internetportal Bavarikon zu Kultur und Wissenschätze Bayerns sind die Meldebögen der Schindlers unter Glanzlichter aufgeführt. 2017 verlieh das Staatsarchiv beide Archivalien an das Hauptstaatsarchiv in München für eine Ausstellung. "Wir freuen uns natürlich, dass wir diese Archivalie in Amberg haben", sagt Rösel. Auch wenn sie längst nicht so aussagekräftig sei wie die originale Liste mit den Namen der Juden, die Schindler zusammenstellte, als er seine Fabrik nach Brünnlitz verlegte - und 1200 Menschen vor der Ermordung in Auschwitz bewahrte.

Meldebögen der gesamten Oberpfalz

Warum befindet sich der Meldebogen für das Spruchkammerverfahren von Oskar Schindler in Amberg? Weil das Staatsarchiv für die gesamte Oberpfalz Spruchkammerakten und Meldebögen aufbewahrt und Schindler und seine Frau Emilie damals in Regensburg lebten. Im Zuge der Entnazifizierung musste nach Kriegsende alle deutschen Staatsangehörigen, die über 18 Jahre alt waren, einen Meldebogen ausfüllen. So wurde geprüft, wer und in welchem Umgang sich im NS-Sinne betätigt hatte. Die Einstufung erfolgte in fünf Belastungsgruppen: Haupbeschuldigte, Belastete, Minderbelastete, Mitläufer und Entlastete. Laut Archivar Jochen Rösel mussten auch Mitgliedschaften und Funktionen in NS-Organisationen wie der Partei oder der SS sowie wirtschaftliche Verhältnisse angegeben werden. „Etwas über 60 000 Spruchkammerakten bewahren wir hier auf“, so Rösel.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.