„Die Anfänge von Kloster und Klosterdorf Ensdorf – Dokumente aus dem Staatsarchiv Amberg“ – so lautete das Thema einer Veranstaltung, zu der Kloster, Gemeinde und Heimat- und Kulturverein Ensdorf eingeladen hatten. Maria Rita Sagstetter, die Leiterin des Staatsarchivs in Amberg, ließ bei ihrem Vortrag Ensdorfer Geschichte lebendig werden.

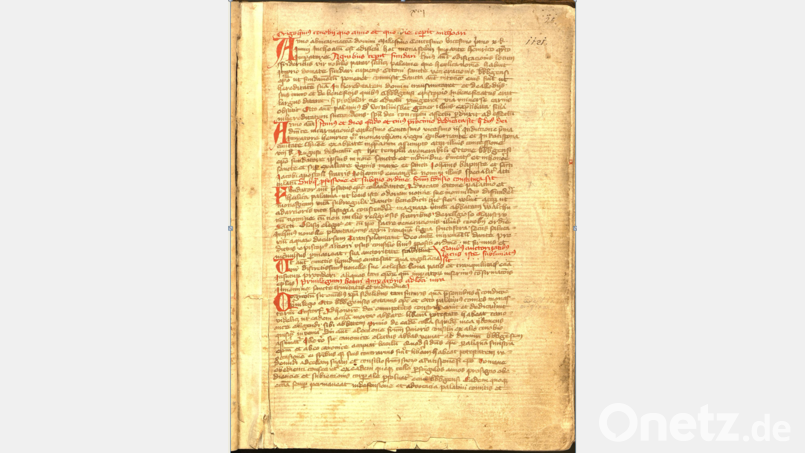

Nach ihren Worten bewahrt denn das Staatsarchiv unzählige Dokumente auf, die Einblick geben in die Gründungsgeschichte und Entwicklung des Klosters, aber auch in das Leben der Menschen im Klosterdorf. Sagstetter zeigte Aufnahmen wichtiger Dokumente, übersetzte sie zum Teil aus dem Lateinischen und setzte sie in Bezug zu den Entwicklungen, zur Denkweise und zu den Lebensumständen der jeweiligen Zeit. Die urkundliche Erwähnung der Klostergründung im Jahr 1121, Dokumentationen von Schenkungen und Rechten, Beurkundungen der Güter des Klosters, darunter ein Weinberg, oder die Errichtung eines Frauenklosters durch Heilika, Ehefrau von Pfalzgraf Otto von Wittelsbach und Tochter des reich begüterten Klosterstifters Graf Friedrich III. von Hopfenohe-Pettendorf-Lengenfeld, waren nur einige Stationen des geschichtlichen Abrisses.

Besonders interessant waren für die Zuhörer die eher das Alltagsleben betreffenden Dokumente wie Abgabenlisten, die Einblick in das Wirtschaftsleben des Klosterdorfes gaben, oder Verträge über „Seelgeräte“, also Schenkungen oder Erbschaften an das Kloster, die an die Bestattung auf dem Klosterareal oder regelmäßige Totenmessen als Gegenleistung gebunden waren. Gegen Übereignung angemessener Werte, teils ganzer Hofstellen, konnten auch Pfründen erworben werden, was je nach Vertrag die Versorgung mit Brennholz, aber auch die Unterbringung und Verpflegung im Kloster – eine damals übliche Form der Altersversorgung – bedeutete.

König Ludwig der Bayer verlieh dem Kloster 1314 die Niedergerichtsbarkeit, also das Recht, bei kleineren Vergehen und zivilen Streitigkeiten zu urteilen. Rechtsgrundlage war auch mündlich überliefertes Gewohnheitsrecht, später dann die „Ensdorfer Gerichtsordnung“, eine Art Dorfverfassung. Die Archivarien zeigten, dass neben Richtern auch Schöffen an der Urteilsfindung beteiligt waren. Neben Dokumenten zur Rechtspflege existieren noch solche, die Einblicke geben in die Selbstverwaltung des Klosterdorfes im 15. und 16. Jahrhundert, unter anderem mit einem jährlich gewählten Rat, vier Bürgermeistern oder zwei „Wundschauern“, deren Expertise bei Körperverletzungen das Strafmaß mitbestimmte.

Peter Fröhlich vom HKV bedankte sich abschließend bei der Referentin. Ihr sei es gelungen, "in knapp zwei Stunden ein authentisches und lebendiges Bild vom Leben in und um Ensdorf in den ersten Jahrhunderten nach der Gründung zu entwerfen".

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.