Schon im Jahre 1310 wird Garsdorf im „Amberger Waldbahn“ erwähnt, den Herzog Ludwig IV. zur Sicherung des großen Holzbedarfs im Bergbau gewährte. Die Lage an der uralten „Hohen Straße“ könnte die Gründung des Dorfes eines Gozi veranlasst haben. Die Schreibweise des Ortsnamens wechselt sehr oft: 1310 Gosdorf, 1548 Jarsdorf und 1578 Garstorff. Der Wechsel vom g zum j findet sich im Oberpfälzer Dialekt recht oft: Zum Joch sagt der Oberpfälzer „Gooch“, für jäh „gaach“ und für Jahr wurde früher „Goua“ gesagt, war von Schmauser zu erfahren.

Ab 1710 waren die Amberger Jesuiten nach den Zennefelsern aus Wolfsbach Besitzer der Hofmark Garsdorf. Sie ließen die heutige Filialkirche St. Franz Xaver errichten. Vom 1818 bis zur Gebietsreform am 1. Juli 1972 bestand die eigenständige Gemeinde Garsdorf. Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts waren die Bewohner des Ortes Wortführer einer Bewegung, welche eine selbständige Pfarrei Erlheim und eine eigene Volksschule forderten. Mit dem letzten Begehren hatten die „streitsüchtigen Filialisten“, so eine damalige Aktennotiz, um 1840 Erfolg, und in Erlheim wurde eine eigene Schule eingerichtet.

Ein besonderes Schmuckstück der von den Garsdorfern im Jahre 1990/91 in beispielhafter Eigenregie renovierten Filialkirche ist ein doppelseitiges Votivbild, das an eine im Jahre 1796 in der Gegend grassierenden Rinderseuche erinnert. Für den Volkskundler sind besonders die verschiedenen Trachten und der Hinweis auf die damals noch praktizierte Waldweide bemerkenswert, hieß es.

Anschließend machte sich die Gruppe auf den Weg zur Öde Burgersdorf. Zwei Höfe und eine Waldhube, ein Zeidlergut zur Honig- und Wachsgewinnung, sind ab 1308 urkundlich nachweisbar. 1546 war das Kloster Ensdorf Grundherr eines der Höhe. Damals dürfte auch im Tal der Sallerach (Salweiden am Wasser) der Purgersdorfer Weiher angelegt worden sein, dessen Spuren noch heute am Damm der AS 1 nach Mendorferbuch sichtbar sind.

Ein Höhepunkt der Wanderung war die Besichtung des Grabhügelfeldes im Salleröder Tal. Der Heimatforscher Anton Dollacker zählte zu Beginn des 20. Jahrhunderts rund 30 Hügel, von denen einige schon vor Jahren durch Raubgräber beschädigt wurden. Die Gräber dürften aus der Hallstattzeit (750 Jahre v. Chr.) stammen und sind auch heute noch ein beeindruckendes Beispiel für den Bestattungsritus der Kelten.

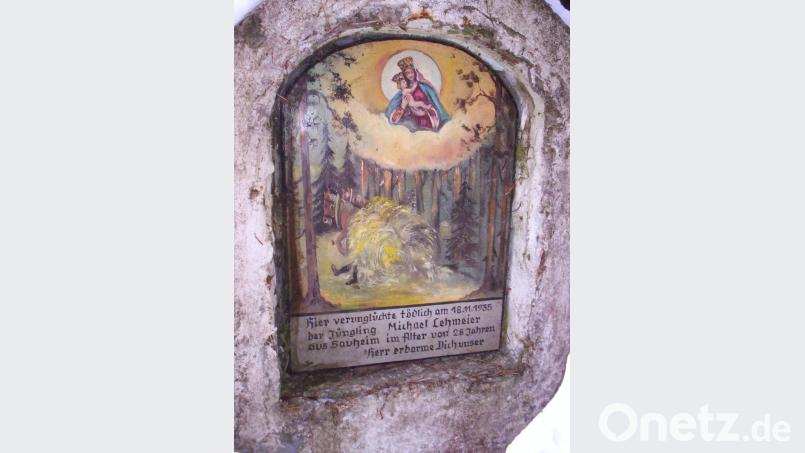

Das Hoanz’n-Marterl südlich von Sauheim erinnert an den tragischen Unfalltod eines 28-jährigen Bauernsohnes aus dem Ort. Am 18. November 1935 war der junge Mann von einem Leiterwagen mit einer Rechenstreuladung erdrückt worden. Das von Nachbarn errichtete Marterl hat als Ausdruck persönlicher Religiosität ein menschliches Schicksal über Jahrzehnte in Erinnerung gehalten.

Gemeinderat Manfred Schmidt aus Salleröd erläuterte einen Beitrag zum „Projekt Trittsteinbiotop“, für das sich auch der Naturpark Hirschwald stark macht. Trittsteinbiotope werden, ihrer Rolle entsprechend, in der Regel im Rahmen von großräumigen Biotopverbundplanungen geplant. Dabei existieren vor allem auf Einzelarten oder Artengruppen fokussierte Planungen, zum Beispiel für Säugetiere, Amphibien, Reptilien und Schmetterlinge, aber auch Blütenpflanzen. Trittsteinbiotope sind also zumindest zeitweilige Biotope für die zu vernetzenden Populationen und Arten. Es handelt sich nicht nur um Rastplätze oder kurzfristige Refugien, hörten die Wanderer.

Den Abschluss der Herbstwanderung bildeten in Sichtweite der ehemaligen Forstdienststelle Salleröd (bis 1800) Jagdgeschichten aus dem Hirschwald. Die Bauern am Rande des kurfürstlichen Jagdschlosses Hirschwald hatten „unter der hohen Blüte der Jagd im Hirschwald, aber auch unter den Quälereien durch das Übermaß an Wildbestand“ zu leiden. Den Bauern wurden Jagdfrohnen, Treiberdienste, Wildbretfuhren und die Verpflichtung, die vielen Jagdhunde zu füttern, auferlegt. Der Jäger aus Kurpfalz, Pfalzgraf Johann Casimir (gestorben 1590) ließ über seine Jagden und Jagderfolge genau Buch führen.

Doch nicht nur das künstlich hochgehaltene Wildaufkommen, sondern auch immer wieder auftretende Wolfsplagen (zum Beispiel 1720 und 1721) und wildernde Soldaten (1745) während des Österreichischen Erbfolgekrieges, veranlassten die Bauern der umliegenden Ortschaften zu zahlreichen Bittgesuchen nach Amberg oder gar nach München, auch auf ihre Belange mehr Rücksicht zu nehmen „und vor allen der Wildplage Herr zu werden“.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.