Die Oberpfalz ein, zwei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges: Die Amerikaner sind da, campieren auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr zum Teil noch immer in Zelten und einfachen Baracken – und sie sind dabei, sich auf ein längeres Bleiben einzurichten.

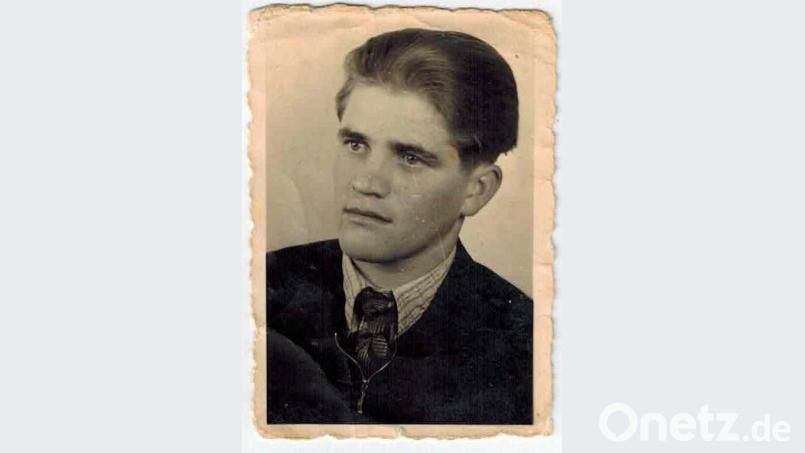

Die Infrastruktur wie Straßen, Eisenbahn und auch Industrie liegt noch am Boden. Arbeit für die Menschen hier? Nun, nicht immer und nicht für jeden, erinnert sich Martin Kraus (93). Er stammt aus dem kleinen, zu Vilseck gehörenden Dorf Gressenwöhr – und für ihn stellte sich damals die Zukunft nicht gerade in den rosigsten Farben dar.

Der ältere Bruder (der Schlosser gelernt hatte) im Krieg gefallen, der jüngere Bruder (er konnte Schreiner lernen) weg zur Arbeit, der Vater über Jahre fort auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges und in Gefangenschaft. Also keine Chance auf Berufsausbildung für Martin – es galt ja, den heimischen kleinen Hof zusammen mit der Mutter irgendwie über die Runden zu bringen.

Nun nach Kriegsende aber mussten Arbeit und Geld her. Also machte der Zwanzigjährige sich 1946/47 auf die Suche nach einem Job – erkundigte sich auf den Baustellen der Region nach Arbeit, fragte herum und wurde schließlich tatsächlich eingestellt. Bei der Firma Kopf in Vilseck, damals eine große Nummer in Sachen Bau und Wiederaufbau.

An einem Kirwamontag (ausgerechnet!) ging es los – zum Glück ganz in der Nähe des heimatlichen Dorfes bei Vilseck: „Am Flugplatz in Häringnohe haben wir das Gleis rausgerissen – die Amis wollten das so haben. Die haben’s wohl nicht mehr gebraucht“, erinnert sich der Senior. Was die Amerikaner allerdings brauchten, das waren Unterkünfte. Und auch hier legte Martin Kraus in Grafenwöhr oder im Vilsecker Südlager gemeinsam mit seinen neuen Kollegen Hand an.

Bis zu 50 Mann pro Trupp im Einsatz

Damals arbeitete der junge Mann immer mit dem gleichen Bautrupp – der allerdings bei Bedarf vergrößert wurde, wenn es umfangreichere Aufträge zu erledigen gab. „Beim Gleisbau in Röthenbach bei Weiherhammer, da sind wir oft bis zu 50 Mann gewesen“, erinnert sich Martin Kraus. Doch dazu später. Zunächst berichtet er davon, wie so ein typischer Start in den Arbeitstag im Wiederaufbau damals für die Männer aussah:

Um 7 Uhr ging es während der warmen Monate des Jahres am Firmengelände los, allerdings auch nur dann; im Winter waren die Männer arbeitslos und mussten „stempeln“ – 15 Mark gab es damals pro Woche für sie.

Lag die Baustelle weiter entfernt, traf man sich bereits am frühen Morgen, um gemeinsam per Zug weiterzufahren – beispielsweise auch nach Röthenbach oder nach Weiden. Das ging, denn trotz der Erneuerungs- und Ausbesserungsarbeiten damals mussten die Bahnstrecken ja in Betrieb bleiben. Andere Baustellen wie später die des Rotbühl-Senders bei Hirschau erreichten die Arbeiter mit den ausrangierten Armee-Lastwagen, welche das Unternehmen für seine Leute einsetzte.

„Wenn zum Beispiel in der Nähe bei der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg was gemacht werden musste, dann sind wir dahin mit dem Radl gefahren“, erzählt Martin Kraus. Wobei – Nähe ist hier auch ein relativer Begriff. Denn aus Gressenwöhr bei Vilseck waren es immerhin auch gute 20 Fahrrad-Kilometer (ganz ohne Gangschaltung) vor und nach der Arbeit. Und die war in den Nachkriegsjahren körperlich beileibe nicht so einfach zu schaffen wie heutzutage mit all den technischen Hilfsmitteln.

„Da haben wir damals die ganzen Gleisanlagen gelegt in der Maxhütte“, erinnert sich Martin Kraus. „Die Rillenschienen für die Adjustage, die Gleis-Drehscheiben am Hochofen und alles, was an Weichen gesetzt werden musste. Und in Maxhütte-Haidhof waren wir auch – da sind wir allerdings nicht heim, sondern haben die Woche über in Teublitz übernachtet.“

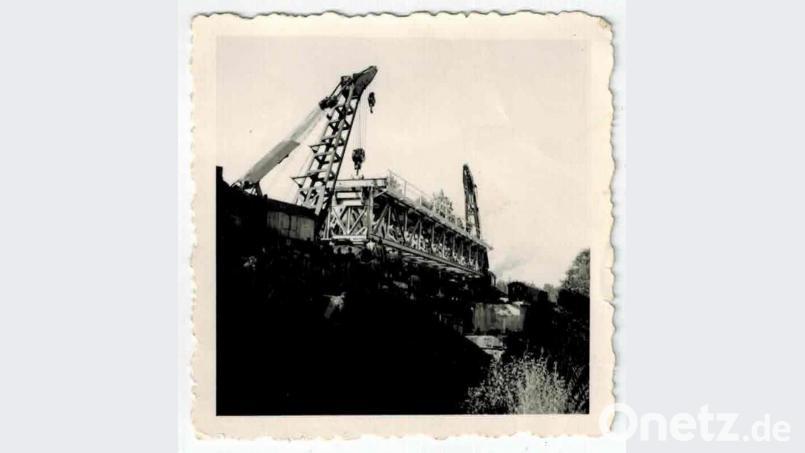

Zusammen mit seinen Kollegen aus Vilseck und Umgebung hat Martin Kraus viel dafür geschuftet, dass die Oberpfalz in den Nachkriegsjahren schnell wieder auf die Beine kam. Bahnanschlüsse für Firmen oder Sandgruben waren da ebenso zu legen wie Ausbesserungsarbeiten an schadhaften Strecken und Anlagen zu erledigen. Martin Kraus erinnert sich besonders gut an den Hammerweiher bei Röthenbach nahe Weiherhammer: Hier führt die Eisenbahnstrecke in Teilen direkt übers Wasser hinweg.

Gleisbau: Schwer und gefährlich

„Wir haben uns damals um die Brücke und die Fundamente am Weiher kümmern müssen“, erzählt der Senior. „Da ist ein neues Fundament reingekommen und eine Wanne, die das Wasser zurückhält. Wir haben das alles betoniert und dann einen Anschluss gemacht, so dass das Wasser schnell ablaufen konnte.“

Vor große Probleme stellten vor allem die Gleisanlagen die Arbeitstrupps immer wieder, wie der mittlerweile 93-Jährige erzählt. „Die Gleise saßen ja meistens nicht gut auf dem Fundament, also mussten die alten Schwellen und der Unterbau raus.“ Und schon wären wir beim Thema Arbeitsschutz. Denn der war damals – vorsichtig formuliert – quasi nicht vorhanden.

„Die Schwellen, die waren ja alle gebeizt. Und wehe, wir sind dann mit den Fingern ins Gesicht gekommen, wenn wir die angepackt hatten… das hat gebrannt wie der Teufel“, erzählt Martin Kraus. Gab’s denn nicht zumindest Arbeitshandschuhe? „Ich wüsste nicht, dass wir die gehabt hätten“, zuckt er lapidar mit den Schultern.

Arbeitshandschuhe? Ich wüsste nicht, dass wir die gehabt hätten.

An die sechs bis acht Eisenbahnschwellen pro Tag hatte jeder der Arbeiter damals Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre täglich zu ersetzen, so lautete die Vorgabe. Ein neuer, sicherer Unterbau musste eingezogen und neue Schienen verlegt werden. „Das war eine wirklich schwere Arbeit – und gefährlich natürlich auch, denn es sind ja immer wieder auch die Züge durchgekommen.“

Zwar stellte, wie der Senior berichtet, die Bahn Streckenposten, die für die Warnung der Gleisarbeiter zuständig waren – „aber manchmal war’s für uns mit der Arbeit halt zeitlich so knapp, dass wir beim Schwellensetzen grade nochmal so weggekommen sind, bevor der Zug vorbei ist. Und ein, zwei mal musste ich sogar unter den Schienen im Gleisbett liegenbleiben und der Zug ist oben drüber gefahren.“

Ein, zwei mal musste ich sogar unter den Schienen im Gleisbett liegenbleiben und der Zug ist oben drüber gefahren.

Sehr, sehr vieles war in diesen Aufbaujahren reine Handarbeit. „Die alten Schienen, die wir ausgetauscht hatten, die haben wir dann per Hand verladen und auf einen Waggon geschmissen.“ Was sich da im Rückblick so einfach und unspektakulär anhört, war massiv gefährlich und körperlich natürlich höchst belastend.

Denn so beschreibt der 93-jährige Martin Kraus heute den Ablauf dieses ganz speziellen Arbeitsschritts: „Wir haben zu 15 Mann an so einem Schienenstück angepackt, auf Kommando wurde angehoben und dann haben wir die Schiene über Kopf hinweg auf den Wagen geschmissen. Und oft standen wir dabei nicht direkt unten am Waggon, sondern der Bahndamm war auch noch dazwischen.“ Ein Wunder eigentlich, dass dabei nie etwas passiert ist.

Der Bau des Rotbühlsenders

Glücklicherweise waren aber nicht alle Einsätze so gefährlich. Nachhaltig blieben sie aber dennoch. So zum Beispiel auch der Bau des Rotbühlsenders bei Hirschau, der noch heute als „Sender Amberg“ für digitales Fernsehen (DVB-T) sowie UKW- und DAB-Hörfunk genutzt wird, auch für den Regionalsender Radio Ramasuri. Hier waren Martin Kraus und seine Kollegen im Jahr 1952 dafür zuständig, das zum Sender gehörende Wirtschaftsnebengebäude für Büro, Technik und Aufenthaltsraum sowie den umgebenden Zaun zu errichten.

„Das war ein starker, kalter Winter damals“, erinnert sich der Senior an die Bauzeit zurück. „Jeden Tag sind wir mit den Lastwagen hin, obwohl so hoch Schnee gelegen ist. Das hat dann oft schon eine Stunde gedauert, bis man überhaupt raufgekommen ist, weil der Lkw immer wieder gerutscht ist. Aber zum Glück haben wir einen sehr guten Fahrzeuglenker gehabt.“ Ein verlässlicher Winterdienst – das war damals in den Aufbaujahren ein heute selbstverständlicher Luxus, den es noch nicht gab.

Über Nacht, so erzählt Martin Kraus, musste dann im weiteren Verlauf der Bauarbeiten auch einer der Arbeiter oben auf dem Berg im neuen Wirtschaftsgebäude bleiben und dort den Koksofen in Gang halten. „Sonst hätte ja der frische Mauerputz nicht trocknen können, bei der Kälte“, erklärt er. „Aber wir haben uns abgewechselt – und so lange hat das ja dann auch nicht gedauert.“

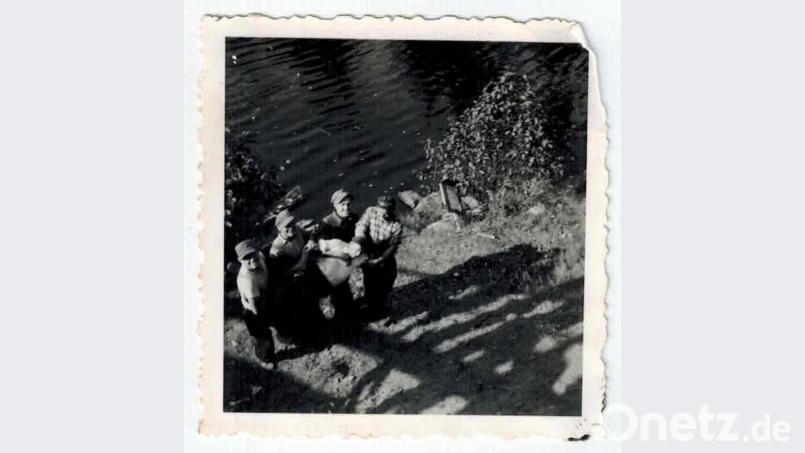

Jung, so zwischen 20 und 30 Jahre, waren die Männer der Bautrupps damals und zumeist ledig. Kollegen mit 40 waren schon eine seltene Ausnahme – ebenso wie Martin Kraus, der seit 1949 bereits verheiratet war und eine Tochter zu Hause hatte. Aber klar, dass auch das Vergnügen abseits der Arbeit bei allen nicht zu kurz kam. „In Weiher beim Rothbühlsender, da war zum Beispiel das Wirtshaus gleich unten an der Straße. Freilich sind wir dann da auch immer gerne hingegangen.“ Und wenn andernorts bei den Brücken- und Gleisbau-Arbeiten auch mal einer der Kollegen mit Schwung im nahem Wasser landete, so hatten alle ihren Spaß. Schwer war’s ja ansonsten genug.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.