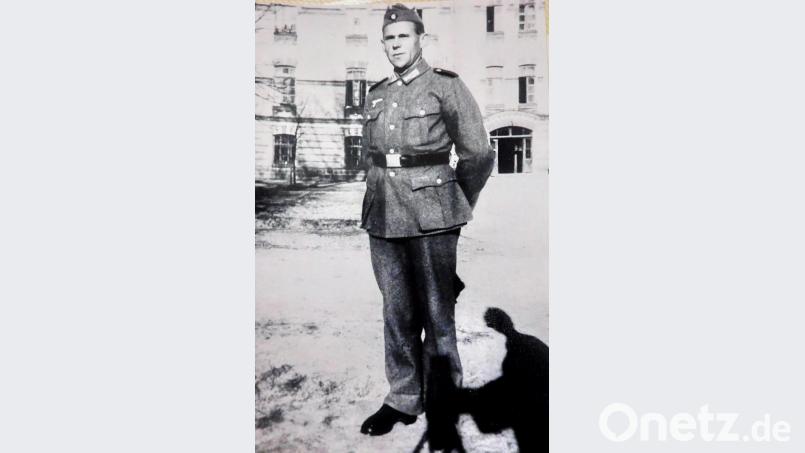

Am 26. August 1939 war der 26-jährige Bauernsohn Josef Pöllath zum Kriegsdienst in der achten Kompanie des 481. Infanterie-Regiments eingezogen worden. Nach Fronteinsätzen in Holland, Belgien und Frankreich wurde das Regiment am 14. April 1941 in den Raum Tursol-Zbojna östlich von Ortelsburg-Willenberg (Polen) verlegt. Im Juni 1941 erreichte es seinen Bereitstellungsraum bei der Stadt Suwalki in Polen. Am 22. Juni 1941 brach der Krieg gegen Russland aus. Bei Nowy Dwor überschritt Pöllaths Regiment die Grenze und drang am 24. Juni in Kuznica ein. Drei Tage später wurde der Vormarsch in Richtung Süden fortgesetzt, um russische Einheiten am Ausbruch aus dem Kessel von Bialystok zu hindern. Am 29. Juni erreichte es den Raum um Ros. Am 2. Juli begann der Marsch nach Polozk, das am 18. Juli erreicht wurde.

Das Regiment übernahm hier Sicherungsaufgaben. Am 22. August wurden die ersten Teile des Regiments der 256. Infanterie-Division in den Raum Schelesowo-Schatry an der Dwina nachgeführt. Es wurde sofort in der ersten Dünastellung eingesetzt, um die aus dem Smolensker Kessel ausbrechenden russischen Einheiten abzublocken. Ab 2. Oktober nahm das Regiment am Vormarsch auf Russland teil. Bei Ssolomino westlich von Rshew konnte das Regiment eine Kriegsbrücke erobern und am 14. Oktober hier die Wolga überschreiten. Anschließend setzte es zur Verfolgung des Gegners bis zur Itomlja an, die am 17. Oktober erreicht wurde. Der Vormarsch endete Anfang November am Tjma-Fluss bei Toshok.

Gefangennahme im Oktober

Pöllath selbst wurde am 29. Oktober 1941 in der Nähe der Stadt Rowno (heute Ukraine) während der Ausspähung von Rotarmisten gefangengenommen. Nach Aufenthalt in einem Sammellager startete der Transport ostwärts in das rund 3270 Kilometer (Luftlinie) entfernte Lager Spassk bei Karaganda (Kasachstan). Wie der weg des Wehrmachtssoldatens bis dorthin verlief, ist nicht bekannt. Für viele ging die Fahrt Richtung Osten, oft bis nach Sibirien, in versperrten Güterzügen, hungernd und frierend. Karaganda selbst war der "Inbegriff von Hunger, Erniedrigung, Unmenschlichkeit, Schwerstarbeit, Krankheit und Hoffnungslosigkeit. Tausende starben und wurden namenlos in der Steppe verscharrt", schreibt der überlebende Lagerhäftling Karl-Johann Häring in seinem Buch.

Lager mit 4000 Mann

Am 9. April 1942 erreichte Pöllath das Kriegsgefangenenlager "Spassko-Fabrik" in Kasachstan. Am 15. April 1942 wurde die Personalakte Pöllaths unterschrieben. Im Hauptlager des Gulag Karaganda mit einer Durchschnittsbelegung von 4000 Mann wurden alle Gefangenen medizinisch untersucht und in Kategorien für ihre weitere Verwendung eingeordnet. Mit Pöllath befanden sich im April 1942 dort 1612 deutsche, 960 rumänische, 64 österreichische, 42 ungarische, 73 italienische und 29 spanische Kriegsgefangene.

Von Hunger und Krankheit geschwächt und ohne jede Verbindung zur Heimat, wurde Pöllath am 5. Juni 1942, ins 1260 Kilometer entfernte deutsche Kriegsgefangenenlager Basjanowskij im Ural (UdSSR) verlegt, 300 Kilometer vom heutigen Jekaterinburg. Ausgelegt auf 1000 Personen, war es am 8. Mai 1942 zur Torfgewinnung eröffnet worden. Ab Mai 1942 wurden die ersten Stalingrad-Gefangenen hierher verlegt. Von ihnen waren bei der Ankunft bereits bis zu 50 Prozent tot, zitiert Veigl Heimkehreraussagen. Ein auf 30 Personen ausgelegter Waggon sei mit über 90 Gefangenen belegt worden. Die Toten wurden ausgeladen und in einem Wald in einem Massengrab verscharrt.

Pöllath kam am 15. November 1942 wegen seiner Krankheit und schlechten körperlichen Verfassung ins Lazarett. Diagnose: Lungen-Tuberkulose und Pellagra, eine auf Vitamin B3 Mangel zurückzuführende Hypervitaminose, meist als Folge einer Unter- und Fehlernährung. Am 26. Juni 1943 verstarb Pöllath, so die Registrierkarte, "bei Auftreten eines Falles von Herzschwäche infolge der Lungen-Tuberkulose". Noch am gleichen Tag wurde er auf dem Lagerfriedhof in Basjanowskij 2,5 Meter tief "in eine Grube hinab gelassen ... mit dem Kopf nach Osten". Auf sein Grab kam eine Säule mit der Aufschrift: "Matrikulation-Nr. 97, Pers. Akte Nr. 629." Dass es heute noch besteht, sei eher unwahrscheinlich, meint Veigl. Pöllath sei bei Umbettungen durch den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge bis heute nicht geborgen worden. Eine Überführung der sterblichen Überreste auf die Kriegsgräberstätte in Duchowschtina war somit nicht möglich.

Eltern warten ihr leben lang auf Nachricht

Der am 13. Juni 1913 in Zinst geborene Josef Pöllath galt seit 29. Oktober 1941 als vermisst. Seine Eltern Josef (Landwirt) und Anna, geborene Moller, Göppmannsbühl am Bach 11, sollten den Verbleib ihres Sohnes zu Lebzeiten nicht mehr erfahren, berichtet Heimatforscher Werner Veigl. Erst im Mai 1997 bekam Johann Pöllath aus Göppmannsbühl Post vom Deutschen Roten Kreuz in München. In dem Brief vom 20. Mai stand, "dass Josef Pöllath am 26. Juni 1943 auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR verstorben ist. Wir bedauern, diese Nachricht, die auch nach so vielen Jahren für Sie schmerzlich sein wird, übermitteln zu müssen." In einem weiteren Schreiben vom 18. August 1997 wurde den Angehörigen mitgeteilt, "dass Josef Pöllath in der Kriegsgefangenschaft in Basjanowskij (Ural)/UdSSR den Tod fand." Der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes hatte aus Archivbeständen der Russischen Föderation auch Akten deutscher Kriegsgefangener erhalten, die auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion verstorben sind. Unter diesen Unterlagen war auch die Personalakte des vermissten Josef Pöllath aufgeführt.

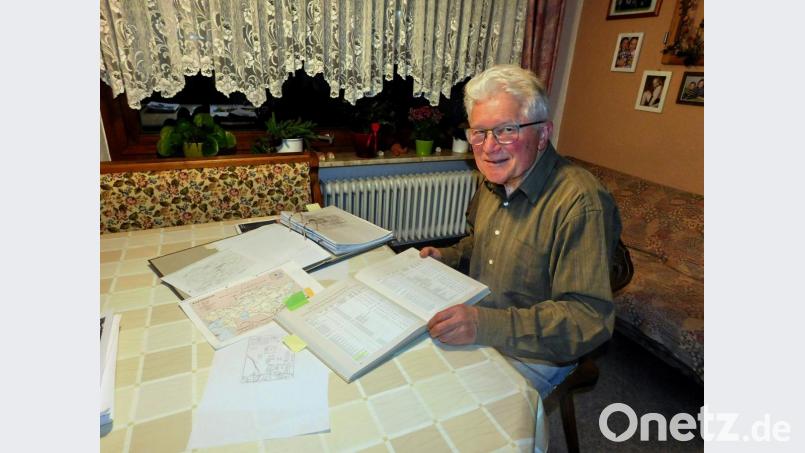

Diese Registrierakte beflügelte Veigl, beispielhaft für 1,1 Millionen deutsche Soldaten, die in russischer Gefangenschaft gestorben sind, dem Schicksal des gebürtigen Haidenaabers nachzuspüren. Seine Recherchen setzte er bei der nach Pöllath Einlieferung ins Lager erstellten Personalakte an. Diese befindet sich heute in Verwahrung des Staatlichen Russischen Militärarchivs (RGVA) in Moskau. Mit Unterstützung der Russisch sprechenden Edeltraud Schlöger aus Göppmannsbühl konnte Veigl sie übersetzen und für eine Veröffentlichung aufbereiten.

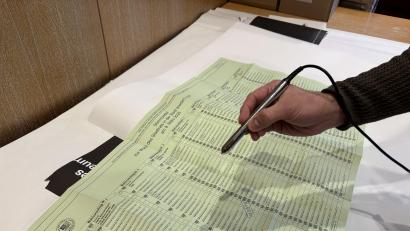

Neben Aufnahme- und Todesdatum enthält sie einen umfangreichen Fragebogen zu persönlichen Verhältnissen, schulischer Laufbahn, besonderen Kenntnissen, Auszeichnungen, Vorstrafen und seine Militärlaufbahn. Als Beruf hatte Pöllath "Brotknecht" eingetragen. Die Akte enthält Hinweise zur Lagerverlegung, zur Krankheit im Lazarett und Todesursache sowie zum Begräbnis. Veigl hat auch anhand des Findbuchs "Orte des Gewahrsams von deutschen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion (1941-1956)" Details zu Kriegsgefangenenlagern samt Plänen und ihren Friedhöfen recherchiert. So finden sich Name und persönliche Daten Pöllaths im Gedenkbuch der Kriegsgräberstätte Duchowschtschina, einer russischen Kleinstadt am Rande der Stadt Smolensk.

Daher war Pöllath 1955 auch nicht bei der "Heimkehr der Zehntausend", als die letzten 9626 verurteilten Deutschen in die Heimat entlassen wurden, dabei. Für dessen Eltern sei am schlimmsten dieses ohnmächtig machende Gefühl der Ungewissheit gewesen. "Man erfährt nichts, man weiß nichts, man wartet, es kommt nichts", sagt Veigl. Die Mutter Anna Pöllath sei am 12. April 1964 im Alter von 76 Jahren gestorben. Auch der Vater (1883-1978) habe nie die Hoffnung aufgegeben, dass sein Sohn wieder heimkommen würde.

Mit 26 Jahren zum Kriegsdienst

Josef Pöllath wurde am 13. Juni 1913 in Zinst, Gemeinde Kulmain, geboren. Er besuchte von 1919 bis 1927 die Schule in Kulmain. Danach arbeitete er in der Landwirtschaft seines Vaters. Im Jahr 1920 erbte sein Vater Josef das landwirtschaftliche Anwesen in Göppmannsbühl, aus dem seine Großmutter stammte. Seitdem ist die Familie Pöllath in Göppmannsbühl am Bach 11 sesshaft. Josef Pöllath jun. war als Hoferbe auf dem landwirtschaftlichen Anwesen seiner Eltern vorgesehen. Er gehörte zuerst in der ersten Jahreshälfte 1939 dem 4. Ersatz-Infanterie-Regiment 85, Deggendorf an. Am 26. August 1939 wurde der 26-jährige Bauernsohn Josef Pöllath zum Kriegsdienst in der achten Kompanie des 481. Infanterie-Regiments eingezogen. 30 Jahre, ledig, ist er vier Jahre später gestorben am 26. Juni 1943 im Kriegsgefangenenlager Basjanowskij im UraI/UdSSR und wurde auf dem Lagerfriedhof Basjanowskij beerdigt. Vermisst gemeldet war er seit 29. Oktober 1941 bei Bukowo / Russland. Pöllath trug die Erkennungsmarke -97- 8.M.G./lnf. Rgt. 481. Pöllath erhielt am 11.11.1940 das Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern. Der Sterbefall wurde am 5. September 1997 beim Standesamt der Gemeinde Speichersdorf unter der Nummer 16/1997 beurkundet.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.