Am 29. Januar 1945 um 12 Uhr wurde die Zelle des Pfarrers Josef Losch im Zuchthaus Brandenburg (Havel)-Görden aufgesperrt. Ihm wurde eröffnet, dass er um 13.30 Uhr hingerichtet werde. Der Totgeweihte kritzelte daraufhin auf einen Fetzen Papier schnell noch diese letzten Worte: „Meine Lieben, Alle, Alle! Meine allerletzten Grüße auf dieser armen, armen Erde Euch Allen, Allen. Ich gehe zu Gott und den Heiligen. Vergesst mich im Gebete nicht“. Pünktlich um 13.30 Uhr schlug auf Pfarrer Losch das Fallbeil nieder. Sein Leichnam wurde verbrannt. Seine Urne befindet sich heute am Marienberg in Brandenburg Feld II/16 im Ehrenhain. Josef Losch stammte aus einem kleinen Bauernhof in Rottendorf bei Nabburg.

Am 21. Januar 1900 wurde er geboren. Nach der Volksschule besuchte er das Alte Gymnasium in Regensburg. Am 29. Juni 1925 wurde Losch im Regensburger Dom zum Priester geweiht. Seine ersten Erfahrungen machte er als Aushilfspriester in Gleißenberg sowie als Kooperator in Kelheim und Dingolfing. Ab 1930 wurde ihm die im Aufbau befindliche Seelsorgestelle Neusorg anvertraut.

Bereits vor der Machtergreifung geriet er durch seine Predigten („Gott möge uns vor den Nazis bewahren!“) ins Visier der Nationalsozialisten. Nachdem diese an der Macht waren, betrieben sie seine Versetzung zum 1. Januar 1933 nach Etzgersrieth (Markt Moosbach). In Etzgersrieth, das weitab vom Geschehen lag, wähnte er sich in Sicherheit. In seinen sonntäglichen Predigten ließ er, auch nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933, kein gutes Haar an den Nazis. Aber auch hier wurde er überwacht.

Und so erfuhr die Obrigkeit bald von den sehr ironischen und kritischen Predigten des Geistlichen von der Kanzel herab. Hier legte er schon den Grundstein für sein späteres Schicksal. Als er sich immer kritischer zum Hitler-Regime äußerte, wurde er am 1. April 1938 von Etzgersrieth nach Miesbrunn versetzt. Der Ruf eines Regime-Gegners eilte ihm aber schon voraus. In Predigten am 30. April 1939 und 14. Mai 1939 sah der Landrat von Vohenstrauß einen volksverhetzenden Charakter und erstattete Meldung an die geheime Staatspolizei in Regensburg. In der Predigt am 30. April 1939 bezeichnete Losch bei der Behandlung des Gottesbegriffs diejenigen, die sagen, es gäbe einen Allgott oder eine Vorsehung, als religiöse Falschmünzer. Dies trug ihm eine Anzeige wegen Beleidigung des Führers ein.

1940 wurde das Verfahren eingestellt, aber Losch stand damit auf der schwarzen Liste. Am 17. Juni 1940 wurde Losch zu drei Wochen Gefängnis verurteilt, weil er drei Soldaten beleidigt hatte. In Wirklichkeit hatten die drei betrunken vor dem Pfarrhaus randaliert. Losch hatte den Lärm, den die Trunkenbolde machten als „viehisch“ bezeichnet.

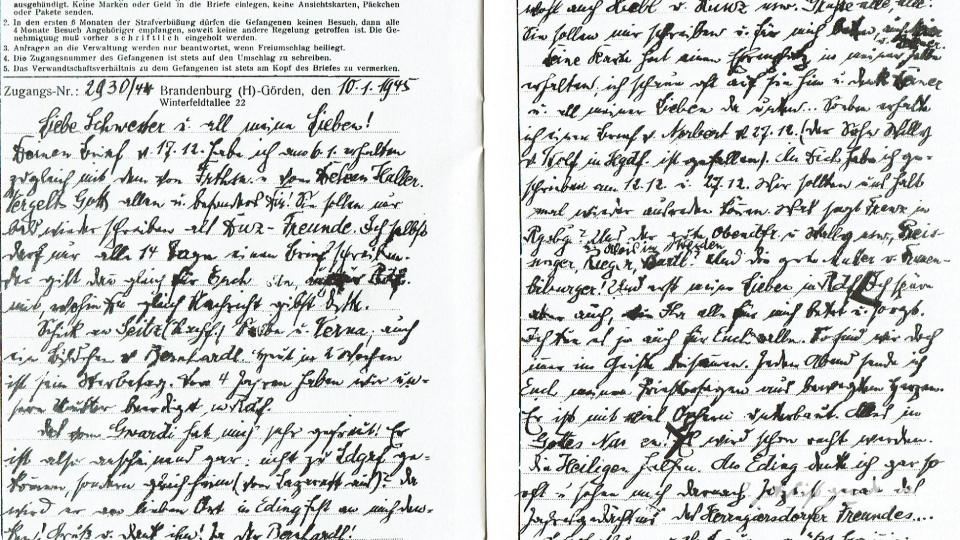

Im September 1941 wurde Losch Unterrichtsverbot erteilt. Zum Verhängnis wurden Losch schließlich seine ironisch-sarkastischen Briefe über Führer und Krieg, die wegen einer Denunziation bei einer Hausdurchsuchung am 16. Januar 1944 im Miesbrunner Pfarrhof gefunden wurden. Nach der Verhaftung kam er zunächst in das Gefängnis in Regensburg, anschließend nach Berlin-Moabit. Am 24. November 1944 wurde ihm am Volksgerichtshof wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung der Prozess gemacht. In der Urteilsbegründung hieß es unter anderem: „Anders als eine plumpe Schimpferei verspritzt jeder der Briefe des Angeklagten tropfenweise das Gift der Zersetzung. Wer sein seelsorgerisches Amt und seine dadurch über die anderen Volksgenossen hinausgehobene Stellung so missbraucht, hat keinen Anspruch auf Milde und Nachsicht. Deshalb hat der Senat gegen Losch, der sich durch seine Tat für immer ehrlos gemacht hat, auf die Todesstrafe erkannt. Als Verurteilter hat er auch die Kosten des Verfahrens zu tragen. Gezeichnet: Stier“.

Die Enthauptung von Losch wurde den Angehörigen in Rottendorf amtlich mitgeteilt und gleichzeitig verboten, einen Trauergottesdienst abhalten zu lassen. Die Erinnerung an diesen Märtyrer der NS-Zeit wird an mehreren Orten wach gehalten. In Rottendorf wurde 1985 außen an der Pfarrkirche eine Gedenktafel gesetzt. In Neusorg und Etzgersrieth erinnern an Losch Gedenktafeln. Auch seine letzte Pfarrei Miesbrunn ehrte ihn mit einer Gedenkstätte in der Pfarrkirche.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.