(tr) Wenn jemand in seinem Tun auf dem "Holzweg" ist, sagt man, "der sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht." Für die Profis, die alle zehn Jahre die Forstreviere durchstreifen, trifft eher das Gegenteil zu. Denn sie sehen vor ihrem geistigen Auge den Wald sogar so, wie er in 100 Jahren aussieht. Seit Anfang des Jahres sind acht Männer allein in den Wäldern des Forstbetriebs Waldsassen unterwegs.

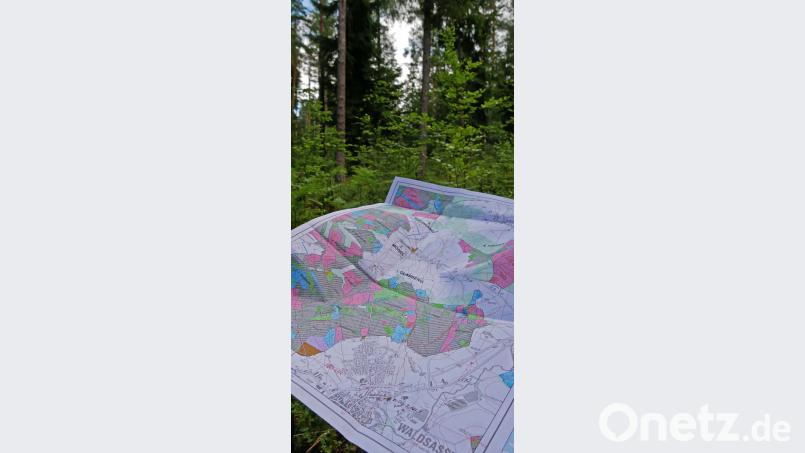

Karten und Fernglas

Karten haben sie dabei, ein Fernglas, mancher einen Hund. Was sie suchen, gibt es zuhauf im Wald - Bäume. Der Sektionsleiter für die Forsteinrichtung, Sebastian Klinger, sein Chef Alexander Schnell und der Leiter des Forstbetriebs Waldsassen unter dem Dach der Bayerischen Staatsforsten, Gerhard Schneider, erklären Sinn und Prozedere der aufwendigen Maßnahme.

Bereits im vergangenen Jahr waren Experten unterwegs und machten quasi Inventur in den Wäldern des Forstbetriebs. Wie Gerhard Schneider erklärt, lieferten diese Inventuraufnahmen eine hervorragende Basis für die Waldbewirtschaftung der kommenden zehn Jahre. Im Abstand eines Jahrzehnts werden regelmäßig die Wälder der Bayerischen Staatsforsten an den Forstbetrieben überprüft und die Bewirtschaftung neu geplant, erklärt der Chef des Forstbetriebs. Bei der Inventur der Wälder im Vorjahr an über 4000 Stichprobenpunkten sind jetzt Forstfachleute unterwegs und legen für jeden Waldbestand die zukünftigen, forstlichen Ziele fest.

Viele Fragen

Dabei stehen für die Experten folgende Fragen im Vordergrund: Hat der Forstbetrieb in den vergangenen zehn Jahren nachhaltig gearbeitet? Wie soll der Wald von morgen aussehen, wo soll wie viel Holz geerntet werden, welche Baumarten werden zukünftig gepflanzt? Was kann der Forst dazu beitragen, die Artenvielfalt zu erhöhen und Lebensräume für Leitarten wie Fischadler und Wildkatze zu sichern? Das alles gelte es im Rahmen der laufenden Forsteinrichtung zu berücksichtigen. Die ersten Ergebnisse seien vielversprechend, sagen Schneider, Schnell und Klinger. So habe die Inventuraufstellung für den Forstbetrieb Waldsassen ergeben, dass aufgrund angepasster Waldbewirtschaftung die Holzvorräte besonders in den älteren Beständen gestiegen sind. Im Durchschnitt sei der Holzvorrat von 267 auf 281 Kubikmeter Holz pro Hektar geklettert. Zudem seien in den Vorjahren auch viele Mischbaumarten zur Fichte gepflanzt worden, was die Stabilität der Wälder in Zeiten des Klimawandels erhöhen solle.

Viele Arten

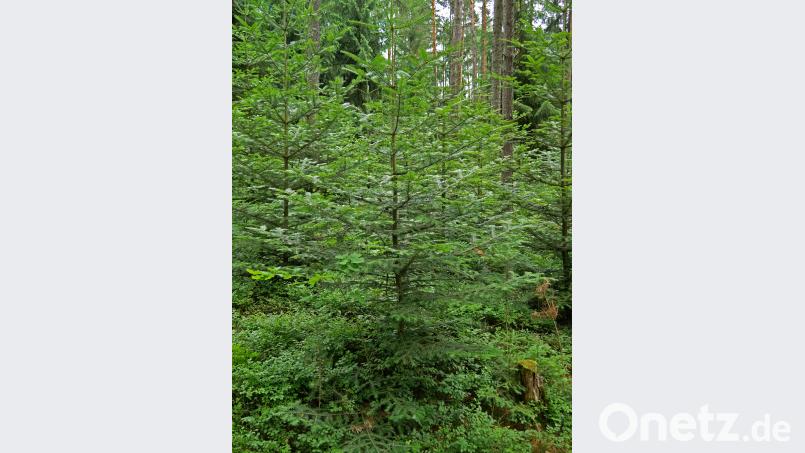

Auch bei der neuen Planung werde eine Vielzahl von Baumarten für die Wälder der Zukunft berücksichtigt. So sollen die Anteile an "klimaresistenten" Baumarten wie Buche, Tanne, Douglasie und weiterer Laubbaumarten erhöht werden. Das soll gewährleisten, dass der Wald sowohl naturnaher als auch stabiler gegenüber Trockenheit, Sturm und Borkenkäfer wird. Neben diesen Erhebungen seien auch die jagdlichen Verhältnisse auf Verbiss- und Schälschäden untersucht worden. Mit dem Ergebnis, dass die Schäden zugenommen hätten und sich das Rotwild in das sogenannte rotwildfreie Gebiet ausgebreitet habe.

Mehr Jagd auf Schalenwild

"Nach geltendem Recht müssen diese Gebiete aber rotwildfrei bleiben", sagt Schneider. "Da gilt ganz eindeutig die Vorgabe Wald vor Wild", so der Förster weiter. Damit die kleinen Bäumchen - der Mischwald der Zukunft - nicht geschädigt werden, werde der Forstbetrieb künftig noch größeren Wert auf angepasste, waldverträgliche Bestände an Rot-und Rehwild legen. Mit der neuen Planung, die ab Mitte 2019 verbindlich gelte, habe der Forstbetrieb Waldsassen eine solide Grundlage, die gesellschaftlichen Ansprüche und vielfältigen Funktionen des Waldes sicherzustellen und ein stabiles Ökosystem Wald weiter zu entwickeln.

Der Baumbestand am Forstbetrieb wies bei der Inventur 2017 folgende Verteilung in Prozent auf: Fichte 50,8, Kiefer 27,2, Lärche 5,8, Buche 4,2, Eiche 1,1, Tanne 0,4, Douglasie 0,4 und sonstige Laubhölzer 9,9. Neben der Kiefer, die in unserer Region schon immer heimisch ist, solle in Zukunft Lärche, Tanne und Douglasie besonders gefördert werden und langsam teilweise die Fichte ersetzen. Während die Fichte nach etwa 100 bis 120 Jahren erntereif ist, brauchen die anderen bezeichneten Arten dafür etwa 140 bis 160 Jahre. Grundsätzlich lasse sich aus der vorjährigen Inventur ablesen, dass der Laubholzanteil gestiegen sei und somit der Waldumbau voranschreite. Der Kiefernanteil habe sich verringert, deshalb seien hier künftig Erhaltungsmaßnahmen notwendig. Der Anteil starker Bäume sei im Vergleich zur vorletzten Inventur deutlich angestiegen.

Mehr Totholz

Damit sei die Nutzungsmöglichkeit an starkem Holz gestiegen. Grundsätzlich lasse sich festhalten, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der Waldsassener Wälder zu höherem Zuwachs beigetragen habe, nämlich um einen jährlichen Gesamtzuwachs von 212 000 Festmetern. Der Totholzanteil habe mit 6,2 Kubikmetern je Hektar im Vergleich zu 2007 etwa um das Doppelte zugelegt. Als "Nebenprodukt" der Forsteinrichtung wird auch immer eine aktualisierte Forstbetriebskarte, aus der der Fachmann vieles herauslesen kann, erstellt.

Der Forstbetrieb Waldsassen bewirtschaftet mit seinen 58 Beschäftigten rund 23 000 Hektar Wald in zehn Forstrevieren der nördlichen Oberpfalz und des südöstlichen Oberfrankens. Jährlich werden etwa 165 000 Kubikmeter Holz geerntet. Neben den Hauptprodukten Bau- und Industrieholz werden etwa zehn Prozent als Brenn- und Rechtholz genutzt. Der Waldumbau vor dem Hintergrund des Klimawandels stellt einen Aufgabenschwerpunkt dar. Jährlich pflanzt der Forstbetrieb etwa 90 Hektar Mischbaumarten wie Buche, Ahorn, Esche, Douglasie und Tanne. Alle forstbetrieblichen Arbeiten basieren auf der Idee einer nachhaltigen und naturnahen Forstwirtschaft. Sie ermöglicht das Miteinander von Holznutzung, Naturschutz und Erholung. Neben etwa 700 Kilometer Forstwegen, die auch sehr stark von Wanderern und Radfahrern frequentiert werden, gibt es in den Wäldern des Forstbetriebs zahlreiche Erholungs- und Naturschutzschwerpunkte. (tr)

Der Forstbetrieb Waldsassen bewirtschaftet mit seinen 58 Beschäftigten rund 23 000 Hektar Wald in zehn Forstrevieren der nördlichen Oberpfalz und des südöstlichen Oberfrankens. Jährlich werden etwa 165 000 Kubikmeter Holz geerntet. Neben den Hauptprodukten Bau- und Industrieholz werden etwa zehn Prozent als Brenn- und Rechtholz genutzt. Der Waldumbau vor dem Hintergrund des Klimawandels stellt einen Aufgabenschwerpunkt dar. Jährlich pflanzt der Forstbetrieb etwa 90 Hektar Mischbaumarten wie Buche, Ahorn, Esche, Douglasie und Tanne. Alle forstbetrieblichen Arbeiten basieren auf der Idee einer nachhaltigen und naturnahen Forstwirtschaft. Sie ermöglicht das Miteinander von Holznutzung, Naturschutz und Erholung. Neben etwa 700 Kilometer Forstwegen, die auch sehr stark von Wanderern und Radfahrern frequentiert werden, gibt es in den Wäldern des Forstbetriebs zahlreiche Erholungs- und Naturschutzschwerpunkte. (tr)

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.