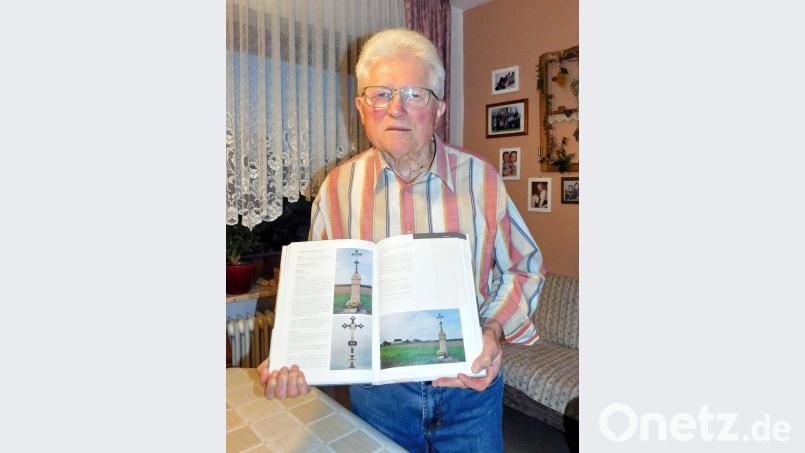

106 Marterln, Kapellen, Feld- und Wegekreuze, Bildstöcke hat Werner Veigl auf 248 Seiten dokumentiert. OM-Mitarbeiter Wolfgang Hübner sprach mit dem Heimatforscher über Hintergründe, Arbeitsweise und Besonderheiten.

ONETZ: Warum ein Buch über Flur- und Kleindenkmäler?

Werner Veigl: Der Brauch, am Wegesrand Zeichen des Glaubens, des Andenkens, der Dankbarkeit, des Mahnens oder der Freude zu setzen, wurde seit dem Mittelalter intensiv gepflegt und prägte unzählige Generationen. Sie erzählen von Schicksalen Einzelner, von Familien, von der Gemeinde oder einer ganzen Region. Von Angst und Not, von Hoffnung und Rettung. Bitten und Gebete, Gelübde und Versprechen haben in den Flurdenkmälern Gestalt angenommen. Umgekehrt spiegeln sie nie eine heile und gute alte Zeit. So haben sie damals wie heute für uns Menschen große persönliche Bedeutung. Sie sind unwiederbringlich einzigartig.

ONETZ: Welche Rolle spielten sie für den Glauben?

Werner Veigl: Es waren vor allem seit der Gegenreformation Ende des 15. Jahrhunderts Gebetsorte und Schutzmale an viel begangenen Wegen und exponierten Stellen. Sie waren Fixpunkte des Glaubens in der Landschaft. Sie gaben den Menschen Halt und Orientierung. Früher ging man an einem Wegkreuz oder Martel nicht vorüber, ohne zumindest den Hut zu ziehen und das Kreuzzeichen zuschlagen. Sie sind zudem ein Stück unseres kulturellen Erbes, ein Stück unserer Heimatgeschichte. Sie strukturierten die Landschaft, verorteten Geschichte und Geschichten, schicksalhafte Erinnerungen an Menschen und Geschehnisse. Umso mehr gilt es sie zu bewahren und zu pflegen und ihre Geschichte lebendig zu erhalten. Und deshalb besonders schützenswert.

ONETZ: Wie entstand die Idee für dieses Buch?

Werner Veigl: Sie entstand im Schützenheim in Speichersdorf bei einer Veranstaltung der CSU im Winter 2008/2009. Mit dem leider zu früh verstorbenen Günther Moller, dem ehemaligen Denkmalschutzbeauftragten und Gemeinderat, hatte die CSU einen glühenden Verfechter des Denkmalschutzgedankens in ihren Reihen. Er selbst hat einige Flurdenkmäler restauriert und errichtet. Auf Initiative seiner Nachfolgerin im Amt der Denkmalschutzbeauftragten, der ehemaligen Zweiten Bürgermeisterin Simone Walter, habe wir beide dann im Frühjahr 2009 mit der Bestandsaufnahme der Denkmäler begonnen. Literarisch inspirierend stand das 1970 von Karl Dill verfasste Buch über „Die alten Flurdenkmäler im Landkreis Bayreuth“ Pate.

ONETZ: Worauf haben Sie besonderen Wert gelegt?

Werner Veigl: Mir war ein besonderes Anliegen, bestmöglich herauszufinden, was hinter einen Denkmal steckt. Das Geschichtliche. Das Hintergrundwissen. Was weiß man zu den Motiven und Anlässen? Warum gerade da? Wie wurde es materiell und finanziell ermöglicht. Wer pflegte es? Wurde es versetzt? Den Einstieg ermöglichten da etwa die Urkataster aus den 1840er Jahren, in denen Klein- und Flurdenkmäler eingezeichnet waren. Inschriften wie „19 J.St. 23“ waren ein Anhaltspunkt, um sich in Kirchen- und Standesamtsbüchern vorzutasten und vom Betroffenen und Stifter biographische Daten zu erheben und den Schicksalen nachzugehen.

ONETZ: Wie gut haben sich Zeitzeugen als Quellen bewährt?

Werner Veigl: Ohne sie wäre das Buch in dieser Art nicht möglich gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich in den vergangenen 20 Jahren in den Dörfern noch 60 bis 70 Zeitzeugen hohen Alters befragen konnte. Sie waren bei der Frage „Wie war das früher?“ eine wahre Fundgruppe der mündlichen Überlieferung. Ich bin darüber so dankbar, denn nur wenige davon leben heute noch.

ONETZ: Ein Sonderfall als Zeitzeuge war Studienrätin Maria Pöllath?

Werner Veigl: Die Haidenaaberin, die 1996 im 94. Lebensjahr gestorben ist, hat mir auf sage und schreibe 100 Seiten ihr Wissen über Brauchtum und Traditionen im Elternhaus und in der Familie, im Dorf und in der Umgebung aufgeschrieben. Darunter vieles über Feldkreuze. Es gab aber auch Objekte, über die nichts mehr bekannt war. In Einzelfällen ließ sich auch nichts mehr herausfinden. So etwa vom Selbitzer Kreuz am früheren Weg von der Ägidiuskirche über Selbitz nach Ramlesreuth an der Ecke Kreuzstraße/Staatsstraße. Es ist im Urkatatser 1840 eingezeichnet, steht auf Gemeindegrund und ist heute noch Ort für einen Altar bei der Flurprozession. Im Dunkeln bleiben auch die Hintergründe eines abgebrochenen Gemeindekreuzes an der alten B 22 zwischen Kirchenlaibach und Zeulenreuther Brücke. Vom Böhmkreuz an der Verbindungsstrasse von Kirchenlaibach Richtung Brüderes weiß man nur noch, dass es um 1920 errichtet wurde, aber nicht mehr warum.

ONETZ: Welches Kleindenkmal bleibt in besonderer Erinnerung:

Werner Veigl: as ist aufgrund ihres einzigartigen Charakters in Deutschland die Kapelle in Selbitz. Denn hier wurde eine ehemalige Trafostation umgenutzt. Normalerweise werden Trafostationen in Garagen oder eine Werkstatt umgebaut. Ich habe einen Ingenieur eines Energieversorgungsunternehmen kennengelernt, der zur „Umnutzung von stillgelegten Trafostationen“ ein Buch veröffentlichte und mir das Alleinstellungsmerkmal von Selbitz bestätigte.

ONETZ: Es gab bei der Arbeit auch besondere Erlebnisse?

Werner Veigl: Nicht vergessen werde ich einen Autofahrer. Als ich nämlich gerade ein Flurdenkmal vermessen und aufgezeichnet habe, hielt er an und sagte nur: „Endlich kommt einer, der sich darum kümmert!“ - Das macht schon stolz und ist aus der Bevölkerung heraus auch eine kleine Anerkennung und Wertschätzung für alle Arbeit.

ONETZ: Sie haben aber auch Sorge, was die Zukunft betrifft?

Werner Veigl: Da ist zum einen, dass in der mündlichen Überlieferung zu den Kleindenkmälern ein Riss durch die Generationen geht. Die Großeltern und Eltern hatten noch viel erzählt bzw. erzählt bekommen beim Hutza-Ggehen, beim Zusammensitzen zuhause und im Wirtshaus. Da ist zum anderen das schwindende Interesse der jüngeren Generation an diesen Kulturgütern. Nicht zuletzt sind sie vielfach dem Verfall preisgegeben und drohen in Vergessenheit zu geraten. Umso mehr soll dieses Buch einen Beitrag leisten zu der Erhaltung und Verständnis. Besonderer Dank gilt deshalb all denjenigen, die finanziell die Veröffentlichung des Buches möglich gemacht haben.

ONETZ: Was steht als Nächstes an?

Werner Veigl: Aktuell stehen fünf Projekte auf der To-do-Liste: Nach sieben Jahren befindet sich das Buch „Vermisst – gefallen – vergessen“ in der Druckvorbereitung. Zielgeraden ist die Familienchronik der Veigls von der ersten urkundlichen Erwähnung bis heute. Eine Besonderheit wird darin das wissenschaftliche Sprachgutachten der Universität Leipzig über die Entstehungsgeschichte und die Ethymologie des Namens Veigl sein. Ein näheres Augenmerk richten möchte ich noch auf die Göppmannsbühler Musikerfamilie Gebhardt und die 52 Haidenaaber und Göppmannsbühler, die im 19. Jahrhundert nach Nordamerika ausgewandert sind. Schließlich gilt es die Chronik des ASV Haidenaab-Göppmannsbühl, die 1996 im Heimatbuch aufgeabeitet ist, fortschreiben.

In 18 Ortsteilen

- 106 Denkmäler und das Naturdenkmal der Windischenlaibacher Siegeseiche, verteilt auf 18 Ortsteile, (Aumühle, Beerhof, Brüderes, Frankenberg, Göppmannsbühl am Bach, Haidenaab, Holzmühle, Kirchenlaibach, Kodlitz, Lettenhof, Nairitz, Plössen, Ramlesreuth, Roslas, Selbitz, Speichersdorf, Windischenlaibach, Wirbenz) sind in dem Buch beschrieben.

- In einem vierteiligen Exkurs widmet sich Werner Veigl verschwundenen Kapellen in Haidenaab, den Grenzsteinen in der Plössener Heide und den Schicksalsjahren der Ramlesreuther Kapelle.

- Das Buch wurde vom Verlag Eckhard Bodner, Pressath, ISBN-Nummer 9 783 947 247 424, verlegt. Herausgeber ist die Gemeinde Speichersdorf. Es ist im Rathaus sowie in allen Buchhandlungen erhältlich.

- Elf davon waren bereits im Urkataster von 1840 eingezeichnet.

- Jedem Ortsteil ist eine Luftbildaufnahme mit den Standorten vorangestellt.

- Die größte Dichte an Kleindenkmälern in der Gemeinde weisen Haidenaab, Kirchenlaibach und Ramlesreuth auf. Jedes Objekt findet sich aus verschiedenen Blickwinkel photographiert. Ausführungen zu Standort, Gemarkung, Flurnummer und Eigentümer ergänzen detaillierte Zeichnungen, Objektbeschreibungen, die geschichtlichen Hintergründe und den jeweiligen Erhaltungszustand.

- In einem vierteiligen Exkurs widmet sich Werner Veigl verschwundenen Kapellen in Haidenaab, den Grenzsteinen in der Plössener Heide und den Schicksalsjahren der Ramlesreuther Kapelle.

- Das Buch wurde vom Verlag Eckhard Bodner, Pressath, ISBN-Nummer 9 783 947 247 424, verlegt. Herausgeber ist die Gemeinde Speichersdorf. Es ist im Rathaus sowie in allen Buchhandlungen erhältlich.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.