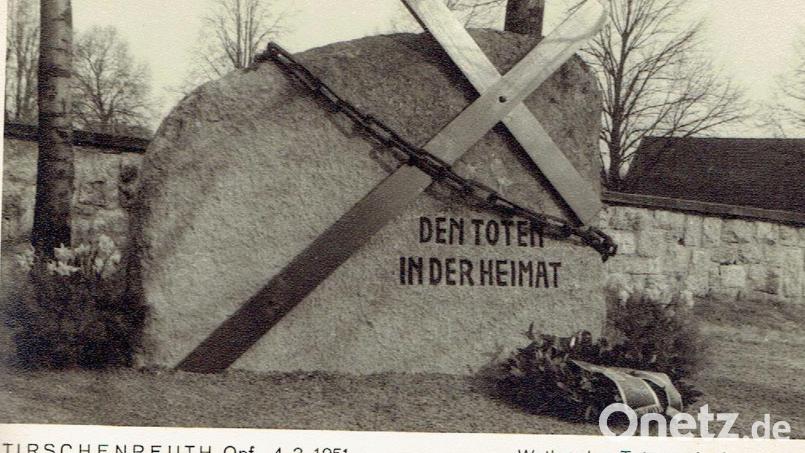

In einer Gedenkstunde am Buß-und Bettag erinnerte die Sudetendeutsche Landsmannschaft an die Flucht und Vertreibung der Deutschen im Jahre 1946 aus der damaligen Tschechoslowakei. Die Feier vor dem Denkmal für die Toten auf dem Tirschenreuther Friedhof begann mit einem Choral, vorgetragen als Trompetensolo von Andrea Keller.

Der Vorsitzende der Landsmannschaft, Horst Adler, wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass das Jahr 1946 nicht nur für die Flüchtlinge und Vertriebenen ein Schicksalsjahr war, sondern auch einen Wendepunkt in der Stadtgeschichte von Tirschenreuth darstellte. Von den insgesamt 15 Millionen heimatlosen Menschen aus den früheren deutschen Ostgebieten und dem Sudetenland kamen mehr als eine Million nach Bayern. Die Stadt Tirschenreuth, die damals rund 5500 Einwohner hatte, wurde geradezu überflutet und stand vor der schier unlösbaren Aufgabe, mehr als 2000 Menschen aufnehmen und versorgen zu müssen.

Undenkbares wurde Wirklichkeit

Bürgermeister Franz Stahl zollte den Menschen in seiner Ansprache Respekt für die letztlich erfolgreiche Integration und große Aufbauleistung in der schwierigen Nachkriegszeit. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft sei immer ein anerkannter Bestandteil im kulturellen Leben der Stadt gewesen. Zusammen mit Horst Adler legte er ein Blumengebinde zur Erinnerung und zum Gedenken an die Verstorbenen nieder.

In seiner Ansprache beschrieb Horst Adler am Beispiel der eigenen Familie den Ablauf der damaligen Vertreibungsaktionen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieg setzten in den Grenzgebieten der früheren Tschechoslowakei die sogenannten „wilden Vertreibungen“ mit unbeschreiblichen Gräueltaten ein. Ab 1946 begannen die organisierten Vertreibungen, die nach dem Potsdamer Abkommen der Siegermächte „in ordnungsgemäßer und humaner Weise“ ablaufen sollten. Niemand konnte sich vorstellen, dass es möglich sein würde, Millionen von Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben und in eine ungewisse Zukunft zu schicken. „Doch das Undenkbare wurde zur Wirklichkeit“, sagte Adler. Durch schriftliche Bescheide wurde den Menschen mitgeteilt, wer jeweils zum nächsten Abtransport aus der damaligen CSR vorgesehen sei. Jeder Person war ein Gepäck von höchstens 50 Kilogramm erlaubt. Nach einigen Tagen in einem Sammellager leitete man die Menschen unter Bewachung zum nächsten Bahnhof. In Güterzügen zu je 40 Viehwaggons mit einem Eimer für die Notdurft wurden jeweils 1200 Menschen – überwiegend Ältere, Frauen und Kinder – in oft wochenlangen Fahrten über die Auffangbahnhöfe Wiesau, Furth im Wald und Hof nach Bayern sowie in die russisch besetzte Zone transportiert und dort wahllos über das Land verteilt. „Niemand wusste, wo sich die Waggontüren öffnen würden“, erzählt Adler.

Lebensmittelknappheit bis 1948

In Tirschenreuth hat man die Menschen zunächst in drei Lagern untergebracht: in der früheren Glashütte an der Kornbühlstraße, im Missionshaus St. Peter und in der Porzellanfabrik. Dort wurden sie mit dem Notwendigsten versorgt, bevor sie nach und nach in den umliegenden Dörfern eingewiesen oder in andere Regionen weitertransportiert wurden.

Horst Adler zitierte aus einigen Dokumenten, in denen über die dramatische Not der damaligen Zeit berichtet wird. So schrieb Max Gleißner in der Brunner Chronik der Stadt Tirschenreuth: "Der Krieg hatte zwar aufgehört, doch herrschten versorgungsmäßig noch lange Zeit Kriegsverhältnisse, oder noch schlimmere. Was man, vor allem in der ersten Zeit, auf Lebensmittelmarken bekam, (und es wurde bis 1948 nicht viel besser), reichte gerade, um nicht zu sterben. Oft waren es kaum 1000 Kalorien pro Tag." Der damalige Landrat Max Kuttenfelder richtete an die Bürgermeister des Landkreises mehrere Schreiben, in denen es hieß: "Die Versorgung der Flüchtlinge mit den lebensnotwendigsten Gebrauchsgütern stößt auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten." Der Bedarf an Schuhen und Kleidung konnte bei weitem nicht gedeckt werden.

Zum Abschluss seiner Ansprache merkte Horst Adler an, dass man im Rückblick auf 1946 dankbar für die heute sehr guten Lebensumstände und 75 Jahre Frieden und Wohlstand sein müsse. Stadtpfarrer Georg Flierl berichtete über die vielfachen Erfahrungen mit den Heimatvertriebenen in seiner früheren Pfarrei Eschlkam - direkt an der Grenze zum Böhmischen. Den Schluss seiner Ausführungen bildete Segen, bevor ein weiteres Musikstück die Veranstaltung beendete.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.