Ulrich Grünsleder war in Vohenstrauß geboren und als Priester in Regensburg tätig. Er bekannte sich zur Lehre des Jan Hus und wurde am 31. März 1421, also vor 600 Jahren, als Ketzer bei lebendigem Leib verbrannt. Grünsleder war nur einer unter vielen, die ihre kirchlichen und religiösen Zweifel öffentlich darlegten und dafür ihr Leben auf dem Scheiterhaufen lassen mussten.

Die Zeit der drei Päpste

Um das Jahr 1400 herrschte bei Adel, Klerus und Bürgerschaft eine Verwilderung der Sitten und des Rechts. Raubritter machten die Straßen unsicher. Selbst König Sigismund wurde auf seiner Fahrt nach Regensburg im Jahre 1414 in der Nähe von Ulm von einem Ritter ausgeplündert.

Es gab aber zwei weitere Könige, die auf den Kaisertitel hinarbeiteten. Um die Uneinigkeit noch zu vergrößern, erhoben zur gleichen Zeit drei Päpste Anspruch auf die Führung der Kirche. Das Schisma dauerte bis 1417.

In Konstanz tagte 1414 bis 1418 ein verschwenderischer Völkerkongress, Konzil genannt. Hier entzweiten sich zudem die Herzöge Heinrich von Landshut und Ludwig von Bayern-Ingolstadt.

Die Lehren des Jan Hus

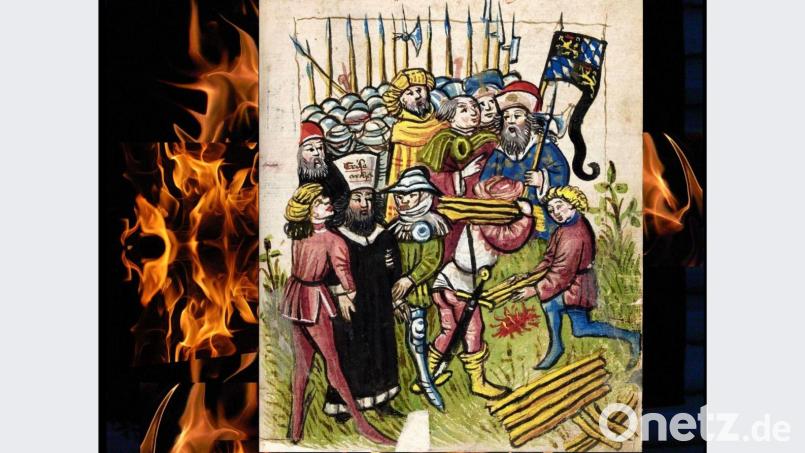

In Prag predigte zur gleichen Zeit der Reformator Jan Hus. Nach den Grundsätzen des englischen Reformators Wycliffe suchte er eine Reform der katholischen Kirche anzubahnen. Er verwarf die Autorität des Papstes, den Ablass, die Heiligenverehrung, das Mönchwesen und teilweise die Lehre von den Sakramenten. Jan Hus wurde deshalb vor das Konzil zu Konstanz geladen. Er überschritt am 1414 mit einem kaiserlichen Geleitbrief die Grenze bei Bärnau und zog über Neustadt und Weiden, wo er überall freundliche Aufnahme fand, weiter.

Obwohl Hus freies Geleit zugesichert bekommen hatte, wurde er vom Konzil in Konstanz verurteilt und starb am 6. Juli 1415 den Feuertod. Auch in der Region wurden die der Ketzerei Verdächtigen verhaftet. In Regensburg baute man schon 1419 einen eigenen Ketzerturm, um sie in Verwahrung nehmen zu können.

Hus hatte vor allem in Böhmen, Mähren und Schlesien viele Anhänger. Sie wurden durch sein schmachvolles Ende in ihrem religiösen Empfinden und aufkeimenden Nationalstolz aufs Schwerste verletzt. Die Erbitterung steigerte sich bis zur fanatischen Wut und brachte ganz Böhmen in Aufruhr. Ein fürchterlicher Rachekrieg mit Mord und Brand brach über die Grenze nach Bayern herein. Bereits 1418 erfolgte war der erste Einfall der Böhmen in die Oberpfalz.

Grünsleder ein Hus-Anhänger

Die hussitische Lehre fand aber auch in Bayern Eingang, besonders in den Reichsstädten Augsburg, Nürnberg und Regensburg. Dort war der aus Vohenstrauß stammende Ulrich Grünsleder Kaplan in der Ahakirche, gelegen beim jetzigen Rathaus. Auch er neigte, wie viele andere oberpfälzische Geistliche, zu den Lehren von Jan Hus. Grünsleder übersetzte lateinische Hus-Schriften ins Deutsche und gab sie Laien zu lesen. Auch bekannte er: „Es sei dem Johann Hußen Unrecht geschehen.“

Wegen Verbreitung der hussitischen Lehrsätze wurde Grünsleder am Vorabend von Pfingsten 1420 in der Domkirche zu Regensburg gefangen genommen. Er wurde verhört, weigerte sich aber immer wieder, zu widerrufen, da er „der Kraft der darin liegenden evangelischen Wahrheit nicht widerstehen konnte“.

Am Montag nach dem weißen Sonntag Quasimodogeniti des Jahres 1421 wurde Grünsleder im Dom nach dem Amt vor allem Volk unter dem Klang der großen Glocken von Bischof Albert der Ketzerei überführt und zur Feuerstrafe verurteilt. Er wurde degradiert, Tonsur und Weihe wurden ihm abgesprochen. Dann wurde sein Körper der weltlichen Gerichtsbarkeit übergeben.

Noch am Tag der Urteilsverkündung im Dom, am 31. März 1421, wurde Grünsleder lebendig verbrannt. Er gilt als einer der ersten „deutschen Hussiten“, der einem Inquisitionsgericht zum Opfer fiel. 1423 wurde ein Wanderprediger zu Amberg dem Feuertod übergeben. Im gleichen Jahr wurden in Regensburg zwei weitere Priester vom Bischof degradiert und dem "weltlichen Arm" überantwortet.

Ulrich Grünsleder hatte noch Verwandte in Vohenstrauß. Am Freitag nach Ambrosi 1421 verglichen sich „Conrad und Friedrich Grünleder von Vohendreß“ wegen des Nachlasses ihres Vetters Ulrich, Kaplan in Regensburg.

Die Hussitenkriege

Im Jahre 1420 stellte Kaiser Sigismund ein riesiges Heer von 100 000 Mann auf, um die Hussiten zu vernichten. Es wurde jedoch geschlagen und musste Böhmen räumen. Papst und Bischöfe bemühten sich nun, Kämpfer zum Kreuzzug gegen die Hussiten zu gewinnen. Bischof Albrecht III. von Regensburg wandte sich in einem Erlass an alle Fürsten und Märkte, gegenseitig den Frieden zu wahren und mit dem Zeichen des Kreuzes gegen die Hussiten in den Krieg zu ziehen.

Mehrmals kam der Kaiser allerdings geschlagen aus Böhmen zurück. Bei Aussig an der Elbe wurde 1426 sein 70 000-Mann-Heer zurückgeworfen, ein Jahr später erlitt es bei Tachau große Verluste. 1431 sammelte der Kaiser bei Weiden 130 000 Mann zum fünften Kreuzzug, unterlag den Böhmen jedoch erneut, diesmal bei Taus. Hauptursache waren zerstrittene Heerführer, fehlender Kampfeseifer und die ungewohnte Taktik der Böhmen mit Wagenburg und Feuerwaffen.

Wohl brachte dann die „Schlacht bei Hiltersried“ einen Sieg, doch eine Entscheidung führte sie nicht herbei. Denn auch die Böhmen waren unter sich uneins. So war die Zeit für Friedensverhandlungen reif. Im Jahre 1434 kam der Kaiser nach Regensburg, um diese mit den böhmischen Hussiten weiterzuführen.

Zerstörung in der Oberpfalz

- Während der Hussitenkriege kamen die Böhmen in größeren und kleineren Haufen immer wieder über die Grenze und zerstörten, mordeten, plünderten und brandschatzten. Manche Orte – wie Pleystein – gingen drei Mal in Flammen auf.

- Auch nach Beendigung der unseligen Hussitenkriege hielt sich die Lehre von Jan Hus noch lange auf oberpfälzischem Boden.

- Näheres dazu ist in den Streifzügen des Heimatkundlichen Arbeitskreises Vohenstrauß in den Beiträgen von Karl Ochantel (3/1987) und Gerlind Ibel (36/2014) nachlesen.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.