Bei Michael Menner liegt die Zukunft bereits auf dem Tisch: Ein Lesestift, mit dem der Zahnarzt direkt im Mund das Patientengebiss einscannen kann. "Das wird unsere Zunft radikal verändern", sagt der Zahntechniker-Meister voraus. Er fährt einen Laptop hoch und führt das Verfahren anhand eines Zahnmodells vor. Den Scanner bewegt er einige Male darüber hinweg: vor, zurück, auf, ab - dann entsteht auf dem Bildschirm ein 3-D-Bild.

"Mit diesen Daten können wir gleich den Zahnersatz produzieren, ohne weitere Zwischenschritte", erklärt er die Tragweite der Technik. "Die digitale Abformung wird vom Zahnarzt automatisch mit einer extra für ,ZrO2 Digital Dental' programmierten Software über das Internet an uns übermittelt."

Einige wenige Zahnärzte würden bereits mit dieser Technologie arbeiten, sagt Menner. Doch selbst die Gegenwart der Dentaltechnik zeigt, wie Digitalisierung einen Handwerksberuf revolutioniert. Klassischerweise geht der Patient zu einem Zahnarzt, beißt auf eine Masse, die dann das Gebiss als Negativstruktur ("hohl") wiedergibt. ("Dieser Vorgang wird von den meisten Patienten als unangenehm und langwierig empfunden.") Die Abform-Masse ist ihrerseits auf einer Metallplatte aufgetragen, diese wiederum grob den Umrissen der Kaufläche angepasst. Im Branchenjargon trägt diese Metallplatte die Bezeichnung "Konfektionslöffel". Der Abdruck dient als Gussform für ein Gipsmodell. Das wird seinerseits von einem Zahntechniker handwerklich nachbearbeitet. Auf dieser Grundlage erstellt er den individuellen Zahnersatz.

Aus dem 3-D-Drucker

"Viele Zahnlabore arbeiten noch immer auf diese bewährte, handwerkliche Weise", bestätigt Menner. "Dieses Vorgehen ist aber sehr zeitintensiv, bindet Arbeitskraft, die anderweitig besser eingesetzt werden kann." In der Branche setze man deswegen zusehends auf Digitalisierung. "Wir lassen, wo es möglich ist, Maschinen ran", verkündet Menner sein Credo ohne Scheu. Bei der Weidener Firma "ZrO2 Digital Dental" dient der erste Biss auf einen Konfektionslöffel daher lediglich dazu, einen individualisierten "Abformlöffel" zu erstellen, der genaue Ergebnisse liefert, die nicht mehr manuell nachbearbeitet werden müssen. Stattdessen wird dieses Negativ eingescannt, so dass ein 3-D-Drucker ein exaktes Modell anfertigen kann. Das können Zahnarzt und Patient auf Wunsch nochmals in Augenschein nehmen, bevor die "ZrO2"-Zahntechniker den eigentlichen Zahnersatz produzieren. Das geschieht bei "ZrO2" in Fräsmaschinen, also mit CAD-Technik ("Computer Aided Design"). In ihnen wird die benötigte Form aus einem Block, der aus dem Wunschwerkstoff für den Zahnersatz besteht, ausgefräst. Bei "ZrO2" häufig gewählt: Zirkonoxid, Industriekeramik, dessen chemische Formel als Vorlage für den Unternehmensnamen herhalten durfte.

Führung mit Schablonen

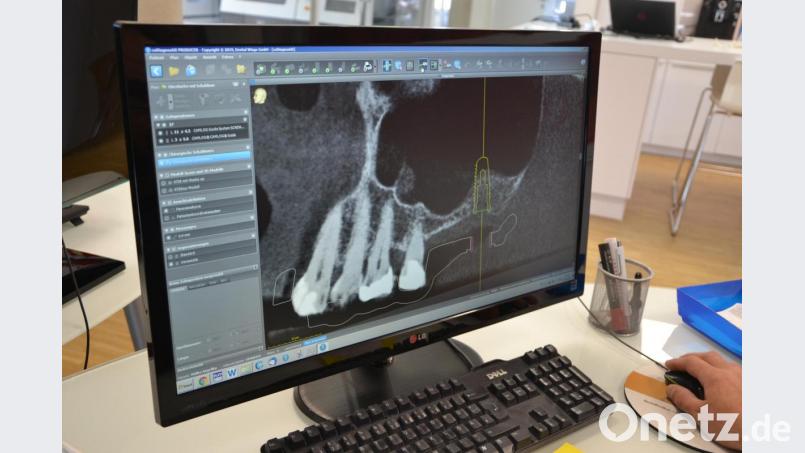

Für Implantate muss der 3-D-Drucker noch einmal ran. Mit seiner Hilfe können nämlich auch sogenannte Bohrschablonen erstellt werden, also Führungsschienen, die dem Zahnarzt vorgeben, wo und mit welcher Ausrichtung ein Implantat zu setzen ist. "Das ist für das Patientenwohl wichtig", erklärt Burkhard Grossmann-Memmel, Kompagnon von Michael Menner. "Die Implantate müssen perfekt sitzen und dürfen keine Nerven verletzen."

Liefert der Zahnarzt dreidimensionale Aufnahmen (zum Beispiel per "digitaler Volumentomographie"; Anm. d. Red.), lassen sich Ober- und Unterkiefer mit Hilfe eines Computerprogrammes am PC ebenfalls dreidimensional darstellen. Individuelle Besonderheiten, aber auch die Verläufe von Nerven treten auf diese Weise deutlich hervor, so dass eine exakte Bohrschablone angefertigt werden kann (die aus dem 3-D-Drucker stammt).

Offen sein für Neues

"Zahntechniker werden durch die Digitalisierung immer mehr zu Ingenieuren und IT-Fachleuten", beobachtet Menner. So wandelt sich ein ganzes Berufsbild. "Mir war schon immer wichtig, diese Veränderungen wahrzunehmen, Dinge auszuprobieren, Neuem gegenüber offen zu sein", sagt der 55-Jährige. Bereits in frühen Berufsjahren zog es ihn nach Italien und in die Vereinigten Staaten. "Die Italiener legten viel Wert auf Ästhetik", erinnert er sich an diese Zeit. Und in Amerika habe man seine breite handwerkliche Ausbildung geschätzt. "Doch heute sind sie uns Deutschen in der Breite voraus, weil dort die Digitalisierung auf fruchtbareren Boden stößt", urteilt der Oberpfälzer.

Dennoch stünden auch hierzulande die Zeichen auf Zukunft: "Die ganze Branche sucht in Deutschland nach Fachkräften, die in diesem Handwerk gut verdienen können. Es bietet eine ausgewogene Mischung aus Computertechnik und Kreativität." In der Berufsschule müsse künftig jedoch noch mehr Wert auf IT-Themen gelegt werden, denn "unser Beruf verändert sich radikal". Aber das liebt Menner ja: "Für mich sind es gerade diese Veränderungen, die das Handwerk und unseren Beruf so spannend machen."

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.