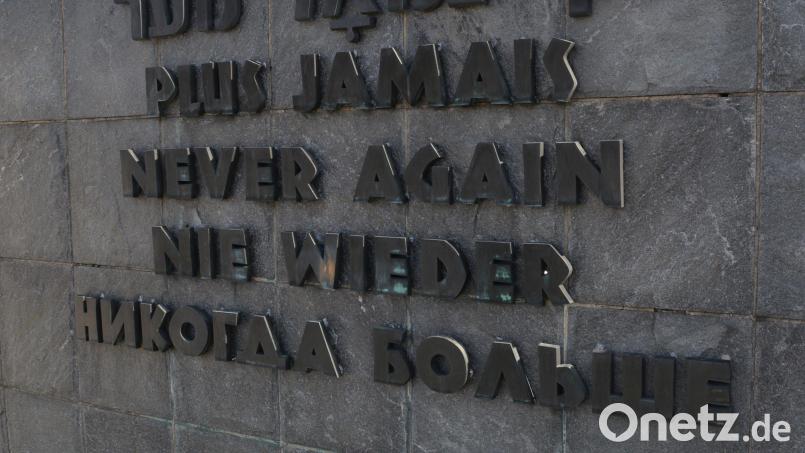

Auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog im Jahr 1996 wurde der 27. Januar zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus bestimmt. Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Historischer Hintergrund ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 In der Erklärung von Bundespräsident Herzog heißt es: „Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.“

In den vergangenen Wochen gab es einige Vorkommnisse, die alle Demokraten zu einer erhöhten Wachsamkeit und einem entschiedenen Entgegentreten aufrufen. Der SPD-Stadtverband Amberg nimmt diesen Tag zum Anlass, an ein Ehepaar zu erinnern, das Verfolgten der Nationalsozialisten Hilfe leistete und später selbst Opfer des menschenverachtenden Regimes wurde. Man kann heute nur spekulieren, wie sich Bayern in der Nachkriegszeit ohne ihre selbstlose Tat entwickelt hätte, heißt es in einer Pressemeldung der SPD.

Max Klar wurde am 20. Dezember 1875 in Weimar geboren. Er studierte in Freiburg Medizin. 1906 erhielt er seine Approbation und eröffnete wenig später in München eine „orthopädisch-chirurgische Heilanstalt“. Am 23. Juli 1910 heiratete er Sylvia Adlerstein. Sie teilte seine politische und pazifistische Einstellung. Die Klars standen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) nahe und waren mit Wilhelm Hoegner befreundet, dem späteren bayerischen Ministerpräsidenten. Max Klar gehörte außerdem dem Münchener Ausschuss des „Vereins zur Abwehr des Antisemitismus“ an und war mehrere Jahre lang Vorsitzender der Ortsgruppe München der „Deutschen Friedensgesellschaft“. Seit 1920 war er förderndes Mitglied des FC Bayern München.

Nach Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft wurde der „Abwehrverein“ aufgelöst. Auch die „Friedensgesellschaft“ wurde zerschlagen. Ihre führenden Mitglieder kamen ins Gefängnis. Am 14. März 1933 nahm die Polizei Max Klar fest und brachte ihn ins Gefängnis Stadelheim. Es ist unklar, wie lange er dort weggesperrt war. In der Folgezeit unterstützten Max und Sylvia Klar politische Gegner des Nationalsozialismus. Als sich Wilhelm Hoegner nach dem Verbot der SPD im Juni 1933 verstecken musste, kam er einige Tage im Jagdhaus der Klars bei Ingolstadt unter und später in ihrer Wohnung in München Am 11. Juli 1933 fuhr Sylvia Klar Hoegner und zwei seiner Freunde mit dem Auto ihres Mannes in die Nähe von Mittenwald, von wo ihm die Flucht nach Tirol gelang. Im Februar 1934 musste Hoegner auch Österreich verlassen und ging ins Exil in die Schweiz, wo er den Entwurf für die Bayerische Verfassung verfasste.

In der Nacht 9./10. November 1938, der Reichspogromnacht, wurde Max Klar ins KZ Dachau verschleppt. Er starb dort am 30. November 1938, weil er an Diabetes litt und keine Medikamente bekam. Ein Zeitzeuge berichtete später: „Ein bekannter Arzt, schwer zuckerleidend, ohne Insulin, ohne Behandlung, geht langsam, sehend und erkennend, auf seinem Strohlager zugrunde.“

Am 1. Dezember 1939 wurde auch Sylvia Klar von der Gestapo „wegen Vergehen gegen das Heimtückegesetz“ verhaftet, und man verschleppte sie am 2. Februar 1940 als „politische Gefangene“ ins Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Was genau man ihr vorwarf, ist unbekannt, eventuelle Prozessakten existieren nicht mehr.

Im November 1940 erhob das Landgericht München I eine weitere Klage gegen Sylvia Klar wegen „fortgesetztem gemeinschaftlich begangenem Vergehen gegen das Devisengesetz“.

Das Urteil des Landgerichts München I vom 4. März 1941 lautete auf vier Monate Gefängnis und 1000 Reichsmark Geldstrafe. Die 15 Monate KZ-Haft rechnete er ihr auf die Haftstrafe jedoch nicht an, denn sie sei „nicht allein wegen des Devisenvergehens in Schutzhaft“. Sylvia Klar kam nicht mehr frei. Am 9. Juni 1942 wurde sie in den Gaskammern der Tötungsanstalt Bernburg ermordet.

"Die Opfer der Nationalsozialisten dürfen nicht vergessen werden. Gerade jetzt ist es besonders wichtig, dass an diese grauenvolle Zeit erinnert wird", so die SPD in ihrem Schreiben. (Quelle für die Lebensläufe: Koordinierungsstelle "Erinnerungszeichen", Stadtarchiv München).

Weiterhin heißt es in der Meldung: "In den vergangenen Wochen trugen Gegner der Corona-Maßnahmen einen gelben Stern an der Kleidung, der dem Zeichen nachempfunden ist, den die jüdischen Mitbürger als Zeichen der Ausgrenzung während der Nazi-Diktatur tragen mussten. Sie zeigen auf Plakaten den roten Winkel, das Kennzeichen der politischen Häftlinge in den Konzentrationslagern. Sie missbrauchen Stolpersteine, die an die Opfer der Naziherrschaft erinnern, für ihre Zwecke. Einige bezeichnen die Gegenmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie gar als Holocaust 2.0 und behaupten, dass wir jetzt in einer Diktatur leben, während sie ihr Versammlungs- und Demonstrationsrecht ausüben." Der SPD-Stadtverband Amberg tritt diesen "geschichtsvergessenen, geschmacklosen und absurden Vorgehen" entschieden entgegen. Sie fordern laut der Pressemitteilung: "Hier werden die millionenfachen Morde an Juden, Sinti, Roma, Homosexuellen, Sozialdemokraten und weiteren Personengruppen verharmlost und die Opfer des Nationalsozialismus bewusst verhöhnt. Bei einigen Demonstrationen wird die Veränderung der Erinnerungskultur an die Zeit des Nationalsozialismus um 180 Grad radikal vollzogen. So wie es Rechtsradikale in der sogenannten AfD schon vor Jahren gefordert haben. Natürlich sind bei diesen Demonstrationen auch Leute dabei, die einfach wieder zurück ins normale Leben wollen. Von diesen Menschen erwarten wir aber, dass sie sich klar und deutlich von diesen Radikalen abgrenzen und ihnen keine Bühne für öffentliche Auftritte bieten. Die SPD war, ist und bleibt das Bollwerk der Demokratie. Der Rechtsextremismus ist aktuell die größte Gefahr für unsere freie und offene Gesellschaft. Wir stehen für einen konsequenten Kampf gegen die Menschenfeindlichkeit, wie sie vor allem zurzeit von der AfD betrieben wird – unseren Grundwerten und unserer Geschichte verpflichtet. Wir schulden den Opfern des Holocaust unser Gedenken, unser Erinnern. Der Völkermord ist Teil unserer Geschichte geworden. Wir wollen auch heute und in Zukunft aus dieser Geschichte lernen."

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.