Von Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl

Von der Zukunft der Zeitungspublikation sind wir bei Oberpfalz-Medien überzeugt. Warum? Weil wir die relevanten regionalen Informationen für unsere Leser und User haben. Ob eine Sperre auf der Autobahn 6, eine hitzige Stadtratsdebatte oder die Eröffnung eines neuen In-Lokals – mit unseren Produkten verpassen Sie nichts. Die Beziehung zwischen der Redaktion und den Lesern hat sich verändert, und zwar zum Positiven. Informationen sind keine Einbahnstraße mehr.

Schnelle Reaktionen, Mails oder Whatsapp verstärken heute die Leser-Blatt-Bindung noch. Dank guter Vernetzung unserer Redakteure und Mitarbeiter wissen wir oft früh von bestimmten Entwicklungen, können diese einordnen und gewichten. In einer Welt, in der sich das Informationskarussell immer schneller dreht, in der viele Menschen mit Neuigkeiten überflutet werden, sind die regionalen Medienhäuser ein Anker der Glaubwürdigkeit und Seriosität.

In der emotional geführten Debatte um Fake News wollen wir weiterhin mit unserem Qualitätsjournalismus punkten. Dabei bilden Vertrauen und Glaubwürdigkeit die große Chance für die regionalen Medien, abgesehen von den exklusiven Inhalten. Seriöse Medien helfen, Geschehnisse einzuordnen und tragen zur Orientierung bei: transparent und unabhängig, neutral und fundiert, rückblickend und vorausschauend. Schließlich haben wir eine – wie schon im Grundgesetz verankert – besondere Aufgabe. Seriöse Medien werden daher zu Recht als vierte Gewalt im Staat bezeichnet.

In der emotional geführten Debatte um Fake News wollen wir weiterhin mit unserem Qualitätsjournalismus punkten. Dabei bilden Vertrauen und Glaubwürdigkeit die große Chance für die regionalen Medien, abgesehen von den exklusiven Inhalten. Seriöse Medien helfen, Geschehnisse einzuordnen und tragen zur Orientierung bei: transparent und unabhängig, neutral und fundiert, rückblickend und vorausschauend. Schließlich haben wir eine – wie schon im Grundgesetz verankert – besondere Aufgabe. Seriöse Medien werden daher zu Recht als vierte Gewalt im Staat bezeichnet.

Die Amberger Zeitung ist systemrelevant

Von Heribert Prantl

Die Amberger Zeitung ist systemrelevant. Das System, für das sie relevant ist, heißt Demokratie. Die Lokal- und Regionalzeitung ist für die Kommune und die Region wichtig, das National Paper ist wichtig für das ganze Land – für Information, für Diskussion, für Diskussionskultur. Zeitungen, große und kleine, gedruckt und gesendet, sind systemrelevant. Die Lokal-und Regionalzeitung ist das Medium, das die Menschen mit ihrer Heimat verbindet. Diese Aufgabe erfüllt die Amberger Volkszeitung seit 150 Jahren. Sie ist das Gesicht der Heimat, sie ist das Gesicht der Oberpfalz.

Der Beweis für die Systemrelevanz der Presse ist 186 Jahre alt; er beginnt 1832 und er dauert bis heute. Er ergibt sich aus der Gesamtgeschichte der Demokratie in Deutschland. Diese Geschichte beginnt 1832 auf dem Hambacher Schloss, bei der ersten deutschen Großdemonstration. Ihr Hauptorganisator war der Journalist und Verleger Philipp Jakob Siebenpfeiffer, geboren im Revolutionsjahr 1789. Als die Regierung seine Druckerpresse versiegelte, verklagte er sie mit dem Argument: Das Versiegeln von Druckerpressen sei genauso verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen. Das ist ein wunderbarer Satz, weil darin die Erkenntnis steckt, dass Pressefreiheit das tägliche Brot ist für die Demokratie. Eine Zeitung ist eben etwas anderes als eine Schraubenfabrik. Sie ist etwas anderes als ein normaler Gewerbebetrieb.

Man kann die Presse nicht hinwegdenken, ohne dass die Lebendigkeit des Gemeinwesens entfiele. Der Qualitätsjournalismus ist ein Lebenselexier einer freien Gesellschaft. Zeitungen in den Zeiten des Internets: Noch nie war das Bedürfnis nach einem orientierenden, aufklärenden, verlässlich einordnenden, klugen Journalismus so groß wie heute. Internet ist die globale horizontale Verbreitung des Wissens. Guter Journalismus geht in die Tiefe. Es gibt die Pressefreiheit, weil sie auf die Demokratie achten soll. Guter Journalismus ist ein Journalismus, bei dem die Journalisten wissen, dass sie eine Aufgabe haben – und dass diese Aufgabe mit einem Grundrecht zu tun hat: Artikel 5 Grundgesetz, Pressefreiheit.

Welt zur Heimat machen

Nicht für jeden Beruf gibt es ein eigenes, ein ganz spezielles Grundrecht, genau genommen nur für einen einzigen: Artikel 5 – das verpflichtet! Das verpflichtet zur Sachkunde, die sich mit Souveränität, Ausdauer, Neugierde, Sorgfalt und Aufklärungsinteresse paart. Ein solcher Journalismus wird das böse und falsche Wort von der „Lügenpresse“ abschütteln.

Die Welt zur Heimat machen; das ist eine schöne Aufgabe der Tageszeitung. In flüchtigen Zeiten Heimat schaffen – das schafft die Amberger Zeitung, weil sie dieses Land, die Oberpfalz, und ihre Menschen mag. Die Amberger Zeitung ist die Kraft der Provinz.

Christoph Willibald Gluck, der große Komponist der Vorklassik, geboren im oberpfälzischen Berching, dann über Prag nach Wien gewandert, hat die wunderbare Oper „Orpheus und Eurydike“ komponiert. Das war vor 250 Jahren. Für mich ist der Reigen der seligen Geister aus Glucks Oper eines der schönsten Musikstücke, die ich kenne. In Glucks Oper ist dieser Reigen eine Himmelsmusik, die Musik, die im Elysium erklingt. Sie soll das Geburtstagslied sein zum 150-jährigen Jubiläum der Amberger Zeitung.

Ob sie analog auf Papier gedruckt wird oder digital publiziert und auf dem Tablet gelesen – sie ist, um im Bild des alten Siebenpfeiffer zu bleiben, eine Bäckerei der Demokratie. Zeitungen backen das tägliche Brot der Demokratie. Was zeichnet den Journalismus so aus, dass er ein eigenes Grundrecht, das der Pressefreiheit, wirklich verdient? Wie soll, wie muss der Journalismus seine Freiheit nutzen, auf dass sie Pressefreiheit heißen kann und darf? Eine Welt ohne Presse, eine Welt ohne guten Journalismus wäre keine gute Welt. Wenn die Presse und die Pressefreiheit nicht wären, gäbe es viel weniger Freiheit und weniger Demokratie.

Die alten Bleisatzzeiten

Von Wolfgang Houschka

22 Uhr, kurz vor Schicht-Ende. Im ersten Stock des AZ-Gebäudes an der Mühlgasse empört sich der Maschinensetzer Franz Neuhäuser aus dem schlesischen Warndsorf, dass ihm jemand sein Kehrwerkzeug weggenommen habe. In seinem Dialekt grantelt er, als er den „Täter“ ausgemacht hatte: „Den Basn kriegste nimmi!“ Ein Satz für die Ewigkeit.

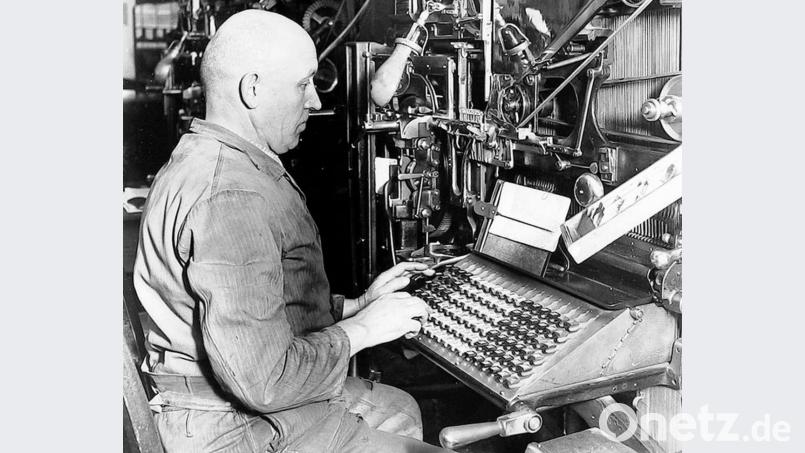

Neuhäuser und seine Kollegen. Sie hatten das Handwerk des Johannes von Guttenberg von der Pike auf erlernt. Eine edle Kunst, Buchstabe für Buchstabe aus dem Setzkasten. Ihre Namen gehören zur Geschichte der Amberger Zeitung: Schichtführer Michael Lobinger, seine Mitstreiter Günter Ebnet, Hans Herkommer, Ludwig Seidl, Franz Manner, Jaromir Reimer. Eine Truppe, die wegen ihrer fachlichen Kenntnisse an die Setzmaschinen durfte.

Der Bleisatz war seinerzeit eine bahnbrechende Neuerung. Er wurde eingeführt, als die Amberger Zeitung, die Sulzbach-Rosenberger Zeitung und der Nabtalkurier Schwandorf noch an der Regierungsstraße produziert wurden. Gleich gegenüber des heutigen Café Dobmeier führte eine gusseiserne Wendeltreppe hinauf in den kleinen Raum der Setzer. Eine Etage weiter oben befand sich die Redaktion, in der seinerzeit Leute wie Bert Schindler, Karl Wächter, Maria Kramarz und Georg Gruber ihre Artikel schrieben.

Mitte der 1960er-Jahre ließen die Verleger Anton Döhler, Viktor von Gostomski und Hans Nickl ein neues AZ-Verlagsgebäude an der Mühlgasse errichten. Endlich Platz für die Technik. Dieser Umzug musste allerdings generalstabsmäßig geplant werden und vonstatten gehen.

Die Bleisatzzeilen waren nicht mehr wegzudenken. Sowohl für den redaktionellen Teil als auch für die Anzeigenseiten. Doch für die Annoncen galt nach wie vor: Nicht alle Schriftgrößen und -arten konnten auf der Maschine in Blei gegossen werden. Folglich musste so manche Zeile noch per Hand und im sogenannten Winkelhaken in Einzelbuchstaben zusammengesetzt werden. Eine mühsame Arbeit, auch für Fachleute. Zu ihnen zählte damals die in AZ-Kreisen legendäre Truppe Hans Rösch, Siegfried Weiß, Richard Schwager und Heinrich Eisner. Sie alle stammten aus Sulzbach-Rosenberg. Nur zwei aus Amberg standen mit ihnen am Setzregal: Andreas Luber und Wolfgang Houschka.

Nur ein paar Meter entfernt von den Setzmaschinen hatte die Mettage ihren angestammten Platz. Mettage? Darunter verstand man den Zusammenbau von Artikeln und Anzeigen zu geschlossenen Zeitungsseiten. Was die Metteure im Schichtdienst bewältigten, nannte sich Umbruch. Damals von zwei Männern vollzogen: Der Amberger Hans Hopfner und der Schwandorfer Albert Kreutinger. Der kam mit seiner BMW Isetta aus der Nachbarstadt und grantelte, wenn ihm etwas gegen den Strich ging: „Bluatiger Hennakopf!“ Widerspruch war unerwünscht.

Viele dieser Männer leben heute nicht mehr. Aber sie waren Experten, wenn es um den Blei- und Handsatz ging. Protagonisten einer Zeit, in der es weit über eine Stunde dauerte, bis der Bleikessel an den Maschinen die nötige Temperatur erreicht hatte. Dann warteten die Leute auf Manuskripte, die per Rohrschacht aus dem Obergeschoss herabfielen, schnappten sie sich und tippten Zeile für Zeile auf ihren damaligen Wunderwerken der Technik ab. Seinerzeit ein ungeheurer Fortschritt angesichts des Umstands, dass ganz früher jeder einzelne Buchstabe, bestehend aus Blei und Antimon, aus den Setzkästen gegriffen und zu Zeilen zusammengefügt werden musste.

Turbulenz um Mitternacht

Es gab auch Turbulenzen. Dann nämlich, wenn spät abends oder nachts ein lokales Ereignis geschah. Da herrschte Aufregung. Maschinensetzer wurden um Mitternacht einbestellt, ihren bereits ausgeschalteten Bleikessel heizte der Redakteur wieder an. Außerdem musste ein Mitarbeiter erscheinen, der sich darauf verstand, sogenannte Klischees von Fotoaufnahmen herzustellen. Dann wurde hektisch zur Produktion von Sonderblättern geschritten.

So wie damals, als es jeweils kurz vor Wochenenden zu zwei Morden in Schwandorf kam. Diese Sonderblätter wurden in der Nachbarstadt am anderen Morgen verteilt. Beide Kapitalverbrechen konnten dadurch sofort aufgeklärt werden. Damalige Oberstaatsanwälte und der Polizeipräsident dankten den Redakteuren, der Technik und den Druckern ausdrücklich. Dies seien, hieß es in Briefen an den Verlag, brillante Beispiele einer Zusammenarbeit zwischen Ermittlungsbehörden und der Amberger Zeitung gewesen.

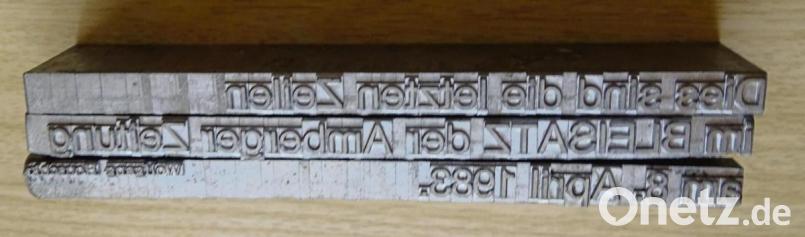

All das ist lange her. Setzkästen, Maschinen und Bleikessel stehen im Museum. Am 8. April 1983 erstarrte das siedende Blei bei der Amberger Zeitung endgültig. Es wurde vom Fotosatz abgelöst. Doch auch der ist unterdessen längst vom Computer ersetzt. Geblieben aber ist die Erinnerung an eine, in der das Handwerk des Johannes von Guttenberg zum täglichen Erscheinen einer Zeitung führte. Oft unter immensem Zeitdruck. Manchmal aber auch nach getaner Arbeit bei einem Seidel Bier, das der Wirt Alfons Opeldus am Vilstor servierte.

Wenn alles gut gelaufen war, konnte es durchaus sein, dass der Anzeigen-Schichtführer Hans Rösch einen Plattler aufs Parkett legte. Opeldus hatte einen Bleistft hinter das rechte Ohr geklemmt und spendete Beifall: „Die nächste Halbe geht auf mich.“

Ein Ereignis wird zur Nachricht

Für viele Menschen in der Oberpfalz ist die Zeitung morgendliche Pflichtlektüre. Sie informiert umfassend aus der Region und der ganzen Welt. Doch wer entscheidet eigentlich, was in die Zeitung kommt?

Wer liefert das Bild- und Textmaterial? Wer gibt die Grundausrichtung vor? Die Antwort lautet: die Redaktion.

Rund 80 Redakteure im Verlag Oberpfalz-Medien schreiben Artikel, bearbeiten Beiträge von Presseagenturen und gestalten redaktionelle Seiten für die Zeitung. Ihr Auftrag: querdenken – das heißt Themen finden, bei der Recherche auch mal Ungewöhnliches versuchen und die Ergebnisse dann prägnant, verständlich und lesernah darstellen.

Doch die Recherche können Redakteure nicht alleine bewältigen: Über 1000 freie Berichterstatter besuchen für die Redaktion Veranstaltungen wie Versammlungen, Gemeinderatssitzungen oder auch sportliche Ereignisse. Unterstützung kommt natürlich auch von unseren Auszubildenden, den Redaktionsvolontären. Und da ein Bild noch mehr als tausend Worte sagt, drücken unsere Fotografen im richtigen Augenblick auf den Auslöser. Der Redakteur sucht dann das Bild aus, das am besten passt.

Dazu beschäftigt der Verlag Korrespondenten, die über das Geschehen in München (Landespolitik), Nürnberg, Prag und der Bezirkshauptstadt Regensburg berichten. Auch Presseagenturen beliefern die Redaktion während des ganzen Tages mit bis zu 2000 Meldungen und Fotos aus Deutschland und der Welt. Was ins Blatt kommt, entscheidet die Redaktionskonferenz.

Was soll im Mantelteil erscheinen? Was im Lokalteil? Welche inhaltlichen Schwerpunkte zeichnen sich ab? Ob die Entscheidungen im Nachhinein richtig waren und was andere Medien berichtet haben, untersuchen die Redakteure in der täglichen Blattkritik.

Grundsätzlich steuert die Chefredaktion das inhaltliche Geschehen – also die regionale und überregionale Berichterstattung auf allen Kanälen. Unterstützt wird sie dabei vom Chef vom Dienst, der als Bindeglied zwischen Redaktion und Technik zu verstehen ist.

Die Inhaber des Medienhauses halten sich aus der politischen Grundausrichtung der Zeitung heraus, der Verlag versteht sich als überparteilich.

Digitaler Journalismus und seine Chancen

Von Stephanie Wilcke

Der digitale Wandel in der Medienlandschaft verändert auch das Berufsbild des Journalisten. Oft sind Bleistift und Notizblock nicht mehr genug, um über manche Themen zu informieren: Oft bietet es sich an, direkt vor Ort von Ereignissen mit einem Liveticker oder einem Livestream zu berichten.

Häufig sind auch Bewegtbilder eine gute Option. Aus diesem Grund sind immer häufiger die Reporter der Amberger Zeitung auch mit einer Videokamera unterwegs, um kurze Clips zu erstellen. Dies gibt der Redaktion die Möglichkeit, umfassendere Berichterstattung zu leisten – eben gerade dort, wo Text und Papier an ihre Grenzen stoßen.

Apropos an die Grenzen stoßen: Für Themen wie etwa den Auszug der Panzerbrigade 12 aus der Lepoldkaserne oder die Entwicklungen rund um die Neue Münze und das ehemalige Bürgerspitalgelände hat die Redaktion digitale Dossiers erstellt. In diesen Zusammenstellungen finden die Leser zahlreiche ergänzende, erklärende und hintergründige Texte zu den Sachverhalten.

Um bei den beiden Dossier-Beispielen zu bleiben: In den veröffentlichten Videos hatten wir die Möglichkeit, das Gänsehautgefühl während des Großen Zapfenstreichs auf dem Marktplatz in Bild und Ton festzuhalten. Es ist sicherlich ein historisches Dokument der Amberger Stadtgeschichte. Auf dem ehemaligen Bürgerspitalgelände hat uns Archäologe Mathias Hensch seine Grabungsergebnisse präsentiert. Dies gewährt Einblicke in die Archäologie, die vielen Menschen in der Region ansonsten wohl verborgen geblieben wären.

Gerade durch solche digitalen Dossiers hat die Redaktion die Möglichkeit, auch inhaltlich Schwerpunkte zu setzen. Sie kommen einerseits der journalistischen Dokumentationspflicht nach und bieten andererseits so viel Information, dass sich jeder Leser selbst ein Bild der Sachlage machen kann.

Vom Bleisatz zu Facebook

Von Stephanie Wilcke

Als das US-amerikanische Technologieunternehmen Apple 2007 das erste I-Phone vorstellte, war das wahrlich ein technisches Erdbeben. Zwar war dieses Gerät nicht das erste Smartphone. Doch mit seiner einfachen Bedienlogik erschloss es den Massenmarkt und wurde zum Vorbild für viele andere Geräte.

70 Prozent aller Bundesbürger haben heutzutage mindestens ein Smartphone. Viele haben sogar mehrere, zum Beispiel eines für die Arbeit und ein privates. Diese Geräte vereinen eine große Zahl an Funktionen: Fotografieren, im Internet surfen, Telefonieren, Nachrichten schreiben, Spielen, Notizen machen – und eben auch: Nachrichten lesen.

Diese Entwicklung ist natürlich auch an der deutschen Medienlandschaft nicht spurlos vorbeigegangen – von überregionalen Zeitungen und Medienunternehmen bis hin zu regionalen Häusern wie den Oberpfalz-Medien. Unsere Leser und Abonnenten wollen umfassend und gut recherchiert informiert bleiben – und das am besten schnellstmöglich. Hier gilt es, Abläufe – auch innerhalb der Redaktion – zu verändern und anzupassen. Jedes Medium muss seine Vorteile ausspielen: Artikel, die schnell verbreitet werden müssen, müssen zügig online gehen. In der gedruckten Zeitung können die Inhalte dann optisch aufwendig aufbereitet werden, zum Beispiel mit Grafiken oder auf Panorama-Seiten.

Mit www.onetz.de haben unsere Leser die Möglichkeit, sich 24 Stunden täglich an sieben Tagen in der Woche über die Region zu informieren. Des Weiteren haben wir einen kostenlosen Newsletter-Service bei Whats-App. Jeden Morgen schickt ein Kollege von Oberpfalz-Medien die Links zu den besten und interessantesten Artikeln direkt auf Ihr Smartphone. Tagsüber nutzen wir diesen Push-Kanal oft in Echtzeit, um Sie über die wichtigsten Nachrichten auf dem Laufenden zu halten. Eine Straße ist wegen eines Unfalls gesperrt? Es gibt eine Abkoch-Empfehlung für Trinkwasser? Oder eine Sturm-Warnung? Unsere Whatsapp-Abonnenten bekommen diese Nachrichten live auf ihr Smartphone.

Mehr als eine Milliarde Menschen weltweit nutzt das soziale Netzwerk Facebook: Auch für uns ist die Erfindung von Mark Zuckerberg wichtig. Denn hier haben wir die Möglichkeit, unsere besten, manchmal auch skurrilsten, witzigen oder eben auch wichtigsten Themen zu platzieren. Mittlerweile gibt es drei offizielle Seiten von Oberpfalz-Medien bei Facebook: Onetz, Onetz Amberg sowie Onetz Weiden/Neustadt. Damit können wir die regional relevanten Artikel noch besser für unsere Leser sortieren und präsentieren. Wir verstehen die Präsentation der verlinkten Onetz-Artikel als Schaufenster: „Gefällt Ihnen das Angebot heute, dann schauen Sie doch bei uns vorbei.“

Viele Menschen aus der Region kontaktieren uns nicht nur per E-Mail, dem klassischen Leserbrief oder indem sie in der Redaktion vorbeischauen: Sie schreiben uns bei Facebook an. Das kann mitunter Kritik, aber auch Lob für unsere Arbeit sein. Oft machen uns unsere Leser auch auf Themen aufmerksam – daraus entstand in den vergangenen Monaten nicht selten ein Artikel, der online wie auch in der gedruckten Ausgabe der Amberger Zeitung erschien. Wir sind dankbar für diese Art der neuen und einfachen Kommunikationsmöglichkeit. Damit sind wir noch nähern dran an denjenigen, die uns regelmäßig lesen, an Themen, die die Region bewegen – und können auch einschätzen, ob wir mit unseren Artikeln ins Schwarze getroffen haben.

Dufte und mit Durchblick

Von Michael Zeißner

Für die Propheten der Zukunft klingt es wie ein Bekenntnis aus vergangen Zeiten. Alexandra Königsberger, Julia Hütter und Simon Lamche wollen von der gedruckten Zeitung nicht lassen. Trotz der alltäglichen IT-Affinität ihrer Generation.

Die drei sind zu Karlheinz Müller gegangen, um bei ihm ihre letzte praktische Studienarbeit zu machen, bevor sie den Bachelor angehen. Der Diplom-Designer lehrt als Professor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden Design digitaler Medien. Das klingt nicht minder IT-durchwachsen und nach Massenkommunikation per Datenvolumen. Doch Müller stellt klar: „Digitale Produktionsformen verleiten dazu, schlampig zu arbeiten. Ich lege jedoch viel Wert auf das Handwerkliche.“ Da der Hochschullehrer am Ende auch noch „etwas in der Hand halten möchte“, sieht er in den Möglichkeiten der Digitaltechnik eher ein Werkzeug als das Produkt selbst.

Seinen drei Studenten stellte der OTH-Professor eine einfach klingende Aufgabe: Entwerft eine Plakat- und Imagekampagne für das Printprodukt Amberger Zeitung. Leichter gesagt, als getan. Besonders auch auf dem Hintergrund, dass auf vielen Ebenen die Zukunft der gedruckten Tageszeitungen zumindest in Frage gestellt wird. Diesem Trend wollten sich die drei Studenten nicht unhinterfragt anschließen. Ihr Ausgangspunkt war eher emotionaler, weniger strategischer Natur.

„Was mögen, schätzen wir am Printprodukt Zeitung, warum hängen wird daran?“, fragten sie sich. Und kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen und drei unterschiedlichen Ansatzpunkten für die zu konzipierende Kampagne: die sinnliche Erfahrbarkeit des Printproduktes; die identitätsstiftende Regionalität eines Kommunikationsmediums; Vermittlung von Lokalnachrichten als Kompass der individuellen Orientierung.

Simon Lamche hat es hauptsächlich das angetan, was heute als die haptischen Qualitäten eines Produktes bezeichnet werden. Der Begriff dient hauptsächlich zur Abgrenzung von virtuellen Erscheinungsformen von Produkten. Im konkreten Fall geht es um die Unterschiede zwischen der gedruckten Printausgabe einer Tageszeitung, deren Verbreitung als E-Paper oder online via Homepage oder Smartphone-App.

Lamche hat vor diesem Hintergrund die dreigliedrige Plakatserie „Ich dufte“ (wunderbar nach Druckerschwärze und Papier), „Ich klinge“ (herrlich nach raschelnden Blättern) „Ich weiß“ (bestens Bescheid was hier so los ist) konzipiert. Die Schrift übernimmt die Typografie der Amberger Zeitung, ebenso deren blaue Grundfarbe. Die Plakate sind gestalterisch sehr nüchtern und klar, alles konzentriert sich auf die Botschaft. Als begleitendes Moment schlägt der Student die Organisation eines Kinderfestes der Amberger Zeitung vor, das in einigen Angeboten die drei Leitmotive der Plakat-Kampagne aufgreift und thematisiert..

Julia Hütter nähert sich der Aufgabenstellung ihres OTH-Professors über die identitätsstiftende Regionalität des Mediums Tageszeitung. Ihre drei Plakatentwürfe setzen auf den Wiedererkennungseffekt von schlichten Stilisierungen von Amberger Bauwerken, um sie in den Dialog mit Slogans zu setzen. Heraus kommen die Bedeutungspaare historisches Rathaus – „Wir geben Einblick“. Mariahilfberg mit Kirche – „Wir geben Überblick“ und Stadtbrille – „Wir haben Durchblick“. Als ergänzende Mitmachaktion konzipiert die Studentin einen Amberger Rätselnacht.

Alexandra Königsberger rückt die Vermittlungskraft des Printmediums als Leitmotiv in den Vordergrund ihrer Kampagne. Flankiert von einem grafisch identisch gestaltetenen Flyer wählte sie motivisch Scherenschnitte der gedruckten Ausgabe der Amberger Zeitung. So entstehen „Der Anker Ambergs – Was mit der Heimat verbindet“, „Der Herzschlag Amberg – Was mit der Heimat verbindet“ und „Der Wegweiser Ambergs – Was wirklich interessiert“. Als Eventsponsoring kann sich Königsberger eine „Oberpfälzer Regional-Buchmesse“ vorstellen, um den Printcharakter der Tageszeitung herauszustreichen. Als Werbegags dazu könnte es AZ-typisch bedruckte Papiertüten oder Buch-Lesezeichen geben.

Im Februar stellten die drei OTH-Studenten ihre Arbeiten vor. Müller sieht eine seiner Botschaften als Hochschullehrer mehr als nur bestätigt. Digitale Medien können Printmedien nur bis zu einem gewissen Maß, jedoch nie völlig ersetzen. Nämlich: „Dass man etwas in der Hand hat.“

„Liebe AZ, ich finde dich toll, weil…“

Von Cindy Michel

Manche Rituale sind wie gute Freunde: Man freut sich auf sie, die Zeit mit ihnen lässt einen den Stress vergessen und trotz eines vollen Kalenders schafft man es irgendwie, sie als regelmäßigen Termin in den Alltag zu integrieren. Die Amberger Zeitung ist so ein Freund. Einige Leser verraten, warum das so ist.

Anhaltspunkte liefert auch die aktuellen Studie „Zeitungsqualitäten 2018“, erstellt im Auftrag des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger: Demnach sind vor allem lokale Themen gefragt, diese erzielten die höchste Glaubwürdigkeit – und 64 Prozent der Befragten erachten sie sogar als unverzichtbar.

Keine schlechten Voraussetzungen für eine Freundschaft. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Leser durchschnittlich 39 Minuten täglich mit der Zeitung verbringt. Hört sich nach einem richtigen Kumpel an, den man gerne trifft und noch dazu ziemlich gut kennt. Zum AZ-Geburtstag hat die Redaktion einige Leser gebeten, diesen Satz zu vervollständigen „Liebe AZ, ich finde dich toll, weil...“:

„… du mich inspirierst“

Als Filmemacher ist Christian Kreil immer auf der Suche nach spannenden Geschichten und Personen. „In der Amberger Zeitung werde ich tatsächlich relativ oft fündig“, sagt der Kinderpfleger und Filmproduzent. Denn in der Region gebe es so viele interessante Menschen, kuriose Geschehnisse oder auch spannende Gerichtsverhandlungen, die sich hervorragend als Grundidee für Dokumentar- oder Spielfilme eigenen: „Die AZ unterstützt mich quasi in meiner Recherchearbeit.“

Der 40-Jährige scheint sich das bei den wirklich Großen des Business abgeschaut zu haben: Einige der bekanntesten cineastischen Werke wie Top Gun, Saturday Night Fever, Stirb Langsam 4.0, Der Sturm oder auch Die Unbestechlichen basieren auf Zeitungsberichten.

„… du so vielseitig bist“

Wer glaubt, dass Bestatterinnen grundsätzlich zuerst die Todesanzeigen in der AZ aufschlagen, dem beweist Olga Reich etwas anderes: „Aus beruflichen Gründen schaue ich mir die Todesanzeigen schon an. Dabei achte ich vor allem darauf, wie sie gestaltet sind, aber ich würde mir deswegen keine AZ kaufen oder diese Seiten gezielt zuerst aufschlagen.“

Die Ambergerin (27) nutzt die Zeitung in erster Linie, um sich über Veranstaltungen in der Region zu informieren. „Klar, könnte ich das auch via Apps auf meinem Smartphone. Tatsächlich mache ich das zusätzlich, doch manchmal ist es einfach schöner, durch die Zeitungsseiten zu blättern.“ Das wirklich Wunderbare an der AZ sei, dass man sie selbst nach dem Lesen noch sinnvoll verwenden kann: „Man kann Flaschen damit umwickeln, damit sie kühl bleiben, Sandwiches einpacken, einen Hut basteln oder einen Papierflieger, den man auf die Reise schickt.“

„…du über das Ehrenamt berichtest“

„Ich finde es toll, dass es in Amberg so viele Menschen gibt, die sich ehrenamtlich für eine gute Sache engagieren“, sagt Nikki Asmus (27). Über diese stillen Helfer erfahre man meist nur aus der Tageszeitung, weiß die angehende Richterin in Neumarkt. „Das lokale Blatt ist Forum und Plattform für eben genau diese Leute – und über sie lese ich gerne mehr.“ Auch Polizeimeldungen sowie Gerichtsberichte lässt sie selten aus: „Zum einen interessieren mich die Fälle und zum anderen muss ich mich berufsbedingt natürlich darüber informieren.“ Wenn die Sonne scheint, liest sie die Zeitung am liebsten auf ihrem Balkon mit Blick über Amberg.

„…wir mit dir immer wissen, was in der Stadt gerade los ist“

Immer dann, wenn gerade keiner am Tresen ansteht und etwas Zeit ist, blättern die beiden Baristas Linde Hammer und Christl Michel durch die AZ. „Viele unserer Gäste wollen mit uns über das, was sie aufregt oder schlichtweg interessiert, sprechen“, sagt Linde Hammer (53). „Dabei geht es neben persönlichen Dingen eben auch oft um Sachen, die gerade in der Stadt so abgehen.“

Für die nötige Hintergrundinfo sorgt die AZ. „In der Tageszeitung können wir uns schnell und einfach einen Überblick über aktuelle städtische Ereignisse verschaffen“, sagt Christl Michel (56). „Und außerdem“, meint Linde Hammer und grinst, „macht es auch total Spaß, die Gesten der Leute auf den Fotos nachzumachen.“

„… weil ich kein Netz brauche, um dich lesen zu können“

„Wir kommen gerade aus der Fränkischen Schweiz zurück, auf dem Heimweg habe ich die AZ gelesen“, sagt Laura Müller. Auch ihr Freund Josh Watkins, der hinter dem Steuer saß, hat von der Amberger Zeitung im Auto profitiert: „Unser Radio ist kaputt, also hat Laura mir ein paar Berichte vorgelesen – jetzt weiß ich Bescheid.“ Vor allem Konzertankündigungen und Artikel über kulturelle Veranstaltungen in der Stadt sowie spannende Reportagen interessieren die beiden Amberger. In weiser Voraussicht hatte die 27-jährige Erzieherin die Zeitung mit auf den Ausflug genommen, denn auf der Fahrtstrecke von Amberg nach Muggendorf gibt es etliche Funklöcher. „Bei so schlechtem Netz macht es einfach keinen Spaß, Nachrichten oder Berichte auf dem Smartphone zu lesen – das echte, analoge Printprodukt hingegen geht immer.“

„… weil du das Konzentrat der Region zeigst“

Daniel Kapulla liest die Amberger Zeitung vor allem, um sich schnell und immer wieder neu über seine Heimat zu informieren. „Durch den Blick in die Amberger Zeitung erhalte ich einen konzentrierten Überblick über die Geschehnisse und Events in der Region“, erklärt der 35-jährige Werbetreibende.

Die AZ fungiere in gewisser Weise als Destillat und publiziere eben das Konzentrat, das Beste oder Gehaltvollste. Dies sei ein großer Vorteil, den das Printprodukt gegenüber digitalen Berichten in Social-Media-Foren habe: „In den sozialen Netzwerken ist das oft weniger übersichtlich und es sind viele nicht relevante Sachen mit dabei.“

„… Du mir neue Bands aus der Region zeigst“

An stressfreien Wochenenden liest Mario Albert gerne die Zeitung, dann vor allem den Kulturteil oder gerne auch mal eine längere Reportage. Ganz in Ruhe und ohne Zeitdruck.

„Unter der Woche blättere ich sie vor der Arbeit kurz durch, schaue über die Überschriften und filtere, ob irgendetwas für mich persönlich Relevantes drin steht.“ Abgesehen davon, dass die AZ den Orthopädietechniker und Gitarrenbauer über Stadt und Leute auf dem Laufenden hält, sind es vor allem die Konzertberichte, die er gerne liest. „Als Musiker schaust du schon, was gibt es musikalisch Neues in der Region oder welche Bands wann und wo spielen“, sagt der 38-Jährige. „Zum Glück leben in Amberg so viele gute Musiker, da könnte man eigentlich jeden Tag über eine andere Band, einen Musiker, einen Produzenten oder eben Konzerte schreiben.“

Jeden Morgen der Erste

Von Tobias Gräf

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Alfons Siegert aus Kainsricht (Gemeinde Gebenbach) ist so ein früher Vogel. Allerdings holt sich der 77-Jährige in den ersten Stunden des Tages keine Würmer, sondern die neueste Ausgabe der Amberger Zeitung.

Alfons Siegert besorgt sich seine AZ zu einer für den durchschnittlichen Abonnenten ungewöhnlichen Zeit – mitten in der Nacht. Damit ist der Rentner mutmaßlich der früheste Zeitungsleser im ganzen Verbreitungsgebiet.

Sein Wohnort Kainsricht ist der kleinste Ortsteil der Gemeinde Gebenbach und hat rund 80 Einwohner. Zehn Haushalte haben hier die Amberger Zeitung abonniert: Deshalb gibt es hier keinen eigenen Austräger, der sie an die Haustür liefert, sondern die Zeitungen werden zentral in der Ortsmitte deponiert.

In einem kleinen Kasten im Bushäuschen legt jede Nacht der Kurierfahrer zwischen 1 und 1.30 Uhr die neueste Ausgabe ab. Morgens holen die Kainsrichter ihre Zeitung hier ab. Doch wie seine Nachbarn bis zum Morgengrauen zu warten, kommt für Alfons Siegert nicht in Frage: „Ich kann nachts oft nicht durchschlafen, werde häufig sehr früh wach. Dann stehe ich auf und hole einfach um viertel zwei schon mal die Zeitung“, erklärt der 77-Jährige. „In meinem Alter braucht man einfach nicht mehr so viel Schlaf“, fügt der Frühaufsteher hinzu. „Manchmal bin ich auch spät dran, dann gehe ich erst um halb vier.“

Auf seinen nächtlichen Streifzügen zur Bushalte ist er meistens allein unterwegs. „Andere bekommen das eigentlich kaum mit. Und weil wir kein Wirtshaus mehr haben, sind auch keine Nachtschwärmer unterwegs“, erzählt Siegert. Angst hat der Rentner nicht. Die rund 200 Meter, die er zurücklegt, seien gut beleuchtet. Zwischenfälle habe es auf dem Weg zum Bushäusl auch noch nie gegeben. Zurück am Küchentisch blättert der Kainsrichter die Ausgabe zwar schon mal kurz durch, doch „dann lege ich mich noch mal ein paar Stunden aufs Ohr“.

Siegert zog 1969 mit seiner Frau in das eigene Haus nach Kainsricht. Seitdem hat er auch die Amberger Zeitung abonniert. In den knapp 50 Jahren hat er zahlreiche Veränderungen in Umfang und Layout „seiner Zeitung“ miterlebt. Er sei jedoch immer zufrieden gewesen, betont der treue AZ-Leser.

Auch der Umstand, dass er sein Exemplar von der Bushalte abholen muss, sei für ihn kein Problem, sagt Siegert. Früher sei die Zeitung noch ausgetragen worden, doch der Lieferant habe sie oft im Vorbeifahren einfach aus dem Auto in den Garten geworfen, „das war auch nicht optimal“. Hat er schon einmal darüber nachgedacht, seine Zeitung online, als E-Paper, zu lesen oder verstärkt auf die AZ-Internetseite (www.onetz.de) zuzugreifen? Siegert bleibt lieber beim Papier: „Ich besitze weder Smartphone noch Internet, da fange ich in meinem Alter nichts mehr an.“ Und wenn er doch mal auf das Internet angewiesen ist, dann geht er zu seiner Tochter: „Die jungen Leute kennen sich da deutlich besser aus.“

Sein Leseverhalten sei klar strukturiert, verrät er. Der Senior liest immer zuerst die Todesanzeigen, „weil man ja schon schaut, ob jemand dabei ist, den man kennt“. Danach geht der Blick auf die Kreis- und Stadtseiten und dann zum überregionalen Teil.

Kampfblatt im Kulturkampf

Von Dr. Matthias Schöberl

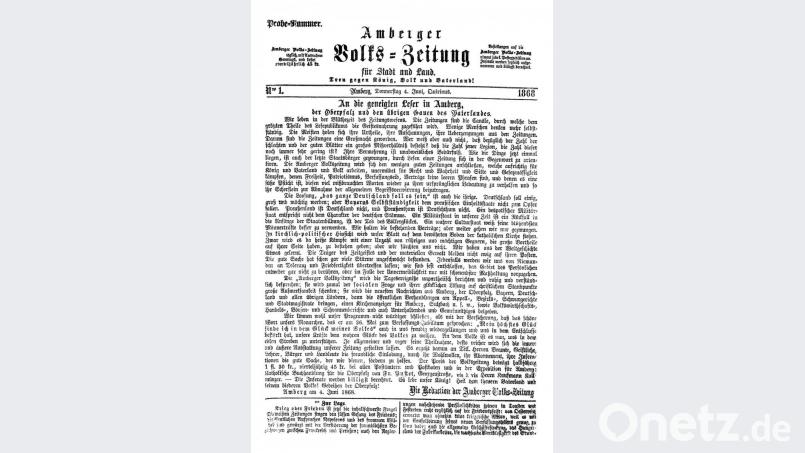

Das Rattern der Druckpressen mag manchem Zeitgenossen wie Donnergrollen vorgekommen sein – wie ein Blitz schlug in der Frühsommerhitze des Jahres 1868 die erste Ausgabe der „Amberger Volks-Zeitung“ ein. Der Vergleich mit einem Gewitter drängt sich angesichts der damaligen aufgeheizten politischen Stimmung auf.

20 Jahre nach der gescheiterten Revolution von 1848/49 warfen bedeutende Ereignisse ihre Schatten voraus: Der preußische Ministerpräsident und Bundeskanzler des Norddeutschen Bundes, Otto Eduard Leopold Graf von Bismarck-Schönhausen, ging daran, Deutschland unter Ausschluss Österreich-Ungarns zu vereinen und seinen Herrn König Wilhelm I. zum Kaiser zu machen. Doch in den südlichen deutschen Ländern stießen Bismarcks Pläne auf wenig Gegenliebe. Man wollte nicht in einem preußisch-dominierten protestantischen Nationalstaat untergehen. Lieber suchte man die nationale Einheit unter Einschluss Österreich-Ungarns. Außerdem stritt man darüber, welches „Vergemeinschaftungsmodell“ das richtige sei: der Nationalismus oder der Patriotismus.

Die sich andeutenden geopolitischen Umwälzungen ließen auch die Amberger nicht kalt. Ab den 1860er- Jahren traten sich in der Stadt zwei Partei-Gruppierungen in unversöhnlicher Feindschaft entgegen: die Liberalen und die Katholisch-Konservativen. Erstere repräsentierten das Besitzbürgertum, höhere Beamte sowie die gebildeten und fortschrittlichen Kreise. Sie hofften auf die baldige Gründung eines modernen deutschen Nationalstaates, der insbesondere die Wirtschaft entfesseln sollte. Bismarck wurde ihnen zunehmend zum politischen Fixstern. Grob gesagt, waren sie national und liberal. Die Konservativen gaben sich dagegen patriotisch und katholisch. Sie verehrten den bayerischen König inniger als den präsumtiven deutschen Kaiser und das Gewissen galt ihnen mehr als das vom Staat aufgezwungene Gesetz. Die „kleinen Leute“ fanden sich in ihren Vereinen, vor allem in der „Concordia“: Arbeiter, Angestellte, Staatsdiener der mittleren Ebene, Händler und Handwerker.

Bisher hatten die Liberalen den Ton angegeben. Sie dominierten die königliche Regierung, sie stellten den Amberger Bürgermeister, sie verfügten über die Mehrheit im Stadtparlament. Ihre Zeitung, das „Amberger Tagblatt“, fungierte seit 1851 als Sprachrohr des Liberalismus und war das dominierende Blatt der bildungsbürgerlichen Schichten in der mittleren und nördlichen Oberpfalz. Nur war gar nicht so einfach zu bestimmen, was genau es bedeutete, „liberal“ zu sein. Die recht inhomogene Gruppe wurde vor allem durch zwei Ziele zusammengehalten: die Gründung eines modernen Nationalstaates und der Kampf gegen die „Ultramontanen“. Also gegen diejenigen die von jenseits der Alpen, genauer: von Rom, noch genauer: vom Vatikan gesteuert wurden.

Amberg, die Boomtown

Amberg war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, insbesondere ab den 1880er-Jahren, die Boomtown der Oberpfalz. Das königliche Bergamt und die königliche Gewehrfabrik waren die bedeutendsten Arbeitgeber. Doch auch die Emailfabrik Baumann befand sich schon im Aufbau. Sie prägte dann später den Aufschwung der Kommune. Amberg war schon damals sehr stark industrialisiert. So gab es genügend Arbeiter und Gesellen, derer sich die Patrioten annehmen konnten.

Über die Zeitungen, die bald beide etwa 2400 Abonnenten zählten, traten die widerstreitenden politischen Lager in den Meinungsaustausch. Oder besser gesagt: Sie führten einen publizistischen Krieg. Die Tagblatt-Redakteure geißelten die „vaterlandslose“ Konkurrenz, die Volkszeitung keilte gegen die „Gottlosen“. Polemisch zu sein galt beiden Redaktionen nicht als Schimpfwort, sondern als Auszeichnung. Man scheute auch nicht davor zurück, sich gegenseitig mit derben Kraftausdrücken zu belegen und sich beständig wechselseitig der Lüge zu bezichtigen.

Endgültig schwand jede Zurückhaltung, als Bismarck den sogenannten Kulturkampf anzettelte. Er identifizierte die Katholiken als Reichsfeinde, Gegner des preußisch-protestantischen Kaisertums. Wem das wie ein Rückfall in die Zeit der Glaubenskriege vorkommt, der sei an das Jahr 1990 erinnert. Selbst damals noch wurde in den Talkshows und Feuilletons rauf und runter besprochen, Deutschland werde mit der Wiedervereinigung östlicher und – Achtung – protestantischer. Der Kulturkampf war ein europaweites Phänomen. Der moderne Nationalstaat verwies die Religion ins Private und verstand sich als weltanschaulich neutral.

Die Bürger sollten durch die Idee des Nationalismus an den Staat gebunden werden, also vor allem durch Abgrenzung von den anderen. Die katholische Kirche dagegen sah sich als globale Institution, die einen übernationalen Ansatz verfolgte. Mit Gesetzen und bürokratischen Maßnahmen wollte Bismarck den Einfluss der katholischen Kirche zurückdrängen: Geistliche durften sich auf der Kanzel nicht mehr kritisch zum Staat äußern, in den Schulen verloren die Kirchen an Einfluss, die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan wurden abgebrochen, die Zivilehe wurde als einzige rechtsgültige Eheschließung anerkannt, der Beruf des Standesbeamten entstand, katholische Vereine und Zeitungen wurden streng überwacht und zensiert, Bischöfe und Priester inhaftiert, katholische Orden geschlossen.

Bismarcks Schiffbruch

Der große Stratege Bismarck erlitt mit seinem Kulturkampf allerdings fürchterlich Schiffbruch. Statt die Katholiken von der Kirche zu entfremden, bekannten diese sich erst recht zum Papst. Statt katholische Vereine kleinzuhalten, hakten sich die Aufrechten erst recht unter. Statt den politischen Katholizismus in die Bedeutungslosigkeit zu drängen, eilte das Zentrum von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. Auch die Volks-Zeitung profitierte von der Konfrontation.

Während das Tagblatt bei einer Auflage von 4000 stagnierte, erreichte die Volks-Zeitung 7500 Leser. Zeitgleich holten die Patrioten die klare Mehrheit im Stadtrat und siegten bei allen überregionalen Wahlen. Dass Amberg zum Zentrum des politischen Katholizismus in der Oberpfalz avancierte, liegt nicht zuletzt am Einsatz von Joseph Habbel. Der übernahm 1869 die Leitung der Amberger Filiale der Pustetschen Buchhandlung und damit der Volks-Zeitungs-Redaktion.

Habbel machte das Blatt in 20 Jahren zur führenden Tageszeitung der mittleren Oberpfalz, zum Zentralorgan des politischen Katholizismus in der Region. Er leitete aber auch den Concordia-Verein, der den wesentlichen Beitrag dafür erbrachte, dass Amberg eine wichtige Basis der patriotischen Partei wurde. Die Concordia entwickelte sich schließlich zu einem Mitgliederverein neuen Typs, in dem eine breite Mitgliederbasis straff geführt und der „vorpolitische“ Raum durchdrungen werden konnte.

Der politische Katholizismus in Bayern wurde also maßgeblich in Amberg mitgeformt. Denn der Vordenker der bayerischen Zentrumspartei/Bayerischen Volkspartei und spätere bayerische Ministerpräsident Heinrich Held lernte sein journalistisches und politisches Handwerk bei Habbel, als der Mitte der 1880er-Jahre als Verleger nach Regensburg wechselte. Held wurde auch Habbels Schwiegersohn. Das Know-how, wie man eine moderne Mitgliederpartei aufbaute und führte, gab Habbel an Held weiter, der wiederum andere inspirierte. Es besteht also eine gewisse Traditionslinie von der Amberger Volks-Zeitung zur nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstandenen Christlich Sozialen Union. Möchte man eine ganz steile These wagen, könnte man schreiben: Ohne die Amberger Volks-Zeitung, die heutige Amberger Zeitung, wäre Markus Söder nicht Ministerpräsident.

Als Gegengewicht zu den liberalen Vereinen gründeten sich katholisch-konservative Vereine. Zwar waren die Religionsverhältnisse klar – mehr als 90 Prozent der gut 11 000 Amberger Einwohner war katholisch – doch zunächst lief der Trend gegen die Patrioten. Immerhin setzten sie ab dem 4. Juni 1868 dem Tagblatt ihre eigene Postille, die „Amberger Volks-Zeitung“, entgegen. Neben dem Bekenntnis zu König, Volk und Vaterland setzte die Redaktion auf die Erörterung der sozialen Frage. Also auf die Verbesserung der Lebensumstände der unteren Schichten.

Ohne sie geht nichts: Rasende Reporter - freie Mitarbeiter

Von Heike Unger

Rosi Hasenstab (rha)

Das Kegeln musste sie inzwischen aufgeben. Doch langweilig wird es Rosi Hasenstab trotzdem nicht: Ihre Begeisterung für die Musik, ihre Enkel und natürlich ihre Arbeit für die Amberger Zeitung halten die 66-Jährige auch im Ruhestand auf Trab.

Rosi Hasenstab kennen unsere Leser seit 2011 unter dem Kurzzeichen (rha). Aber auch schon vorher hat die Vilseckerin für die AZ Berichte verfasst. Ihr Metier ist in erster Linie das Geschehen in den Vilsecker Vereinen, sie schreibt aber auch über Ereignisse in der Stadt, über die Feste und Veranstaltungen der Pfarrei St. Ägidius und des BRK-Seniorenheims. „Für AZ und den ,Turmblick’ forsche ich auch gerne nach Historischem und nach längst vergessenen Geschichten und Ereignissen“, verrät sie eine weitere Leidenschaft. Manche Momentaufnahme gelingt ihr abseits des Terminplans: „Oft bin ich mit meinem Fotoapparat auf Schusters Rappen oder mit dem Drahtesel unterwegs und lasse mich von der Natur in unserer herrlichen Gegend inspirieren.“

Besonders gern erinnert sich Rosi Hasenstab an die Resonanz auf ihre Berichte über die verborgenen Höfe der Innenstadt und die Totengräber-Geschichten um Johann Eierer. Ihr größtes Erlebnis aber war ihre „Akkreditierung für den Oktoberfestzug 2015, als ich für den Heimat- und Kulturverein mit meiner kleinen Kamera und dem angehefteten Presseausweis unter den vielen Journalisten auf der Verkehrsinsel mitten auf dem Odeonsplatz in München stehen und fotografieren durfte.“

Sie freut sich, „dass die Mitarbeiter in der AZ-Redaktion guten Kontakt mit mir halten. Das spornt natürlich zu weiteren Taten an“. Und weil ihr „das Schreiben schon von Kindheit an leicht von der Hand ging und ich noch immer Spaß mit Papier und Bleistift habe, möchte ich auch den Zeitungslesern Freude machen“, so beschreibt die 66-Jährige ihre Motivation als freie Mitarbeiterin. Traurig ist sie darüber, „dass unsere wunderbare deutsche Sprache heutzutage oft so verunglimpft wird und dass auf Rechtschreibung kein großer Wert mehr gelegt wird. Über die steigende Beliebtheit des bayerischen Dialekts jedoch freue ich mich.“

Als gelernte Bankkauffrau war Rosi Hasenstab bis zu ihrem Ruhestand für die Volksbank Amberg in der Zweigstelle Vilseck tätig. Heute machen ihr ihre beiden Enkel, acht und vier Jahre alt, viel Freude. „Neben dem Schreiben ist mein großes Hobby das Singen: Ich bin Vorsitzende des Liederkranzes Vilseck, war viele Jahre beim Kirchenchor und bei den Vilsecker Moiln.“ Von einem weiteren Hobby hat sie sich inzwischen verabschiedet: „Das Sportkegeln musste ich nach 40 Jahren leider aufgeben.“

Dagmar Williamson (dwi)

Dagmar Williamson ist seit Februar 2017 für die AZ auf Achse. „Wir hatten also vor Kurzem Einjähriges“, verrät sie mit einem Augenzwinkern. Die 38-Jährige kommt aus Kienlohe. Ihren Schwerpunkt als freie Mitarbeiterin der AZ sieht sie in Kultur und Kunst, aber auch im Sozialen.

Für Hobbys bleibt Dagmar Williamson kaum Zeit. „Aber ich lese gerne oder widme mich auf begrenztem Raum dem Ballett und modernem Tanz.“ Dazu kommen „Möbel verschönern oder im Garten wurschteln“. Und noch etwas verrät sie: „Gute Musik (von Klassik bis Hip Hop) hebt meine Laune.“

Auch wenn sie erst seit einem Jahr für die AZ schreibt, hatte auch sie dabei schon bewegende Erlebnisse, die ihr besonders in Erinnerung geblieben sind: „Ich durfte die Kritik zu dem Auftritt von Scotch & Soda im Stadttheater schreiben. Während der Pause traf ich auf einen Akrobaten aus Australien, den ich in San Francisco kurz kennenlernen durfte: Er hat mich wiedererkannt.“ Herzzerreißend war für sie „der Augenblick, in dem mir ein angehendes Sternsinger-Mädchen erzählte, dass seine Mama Krebs hat und wie belastend es für die Familie ist. Da hatten wir beide Tränen in den Augen.“

Für die Redaktion sei sie „aus rein egoistischen Gründen unterwegs“, meint sie scherzhaft: „(Neue) Menschen treffen, weil man von jedem etwas lernen kann, der perfekte Ausgleich neben der Kindererziehung und weil frau es sich nicht leisten kann, über Jahre hinweg untätig zu sein“, so beschreibt sie ihre Motivation. Die ist noch lange nicht erschöpft: „Meine Vita wächst mit; und auch, weil ich die Mitarbeiter der Redaktion sehr schätze.“

Josef Piehler (jp)

Von Uli Piehler

Er ist einer der dienstältesten freien Mitarbeiter der Amberger Zeitung. Vor mehr als 30 Jahren hat ihn der damalige Redaktionsleiter Karl Wächter an Land gezogen: Josef Piehler aus Kastl.

Unter dem Kürzel (jp) berichtet der 65-Jährige aus dem Südwesten des Landkreises Amberg-Sulzbach, aus dem Gemeindegebiet Kastl und der Nachbarkommune Lauterhofen im angrenzenden Landkreis Neumarkt. Vor seiner Pensionierung war Josef Piehler Beamter des Freistaats Bayern- beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. In etlichen Vereinen ist er engagiert. Und auch für die Zeitung legt er sich ins Zeug. Erst im vergangenen Jahr hat er sich für die Pressearbeit einen neuen Laptop plus Kamera zugelegt.

Zu berichten gibt es ständig etwas. In Kastl wird derzeit die Klosterburg für rund 40 Millionen Euro zur Polizeifachhochschule mit rund 150 Studierenden, Lehrkräften und Personal umgebaut. Das Zeitungsschreiben sieht Piehler als Verpflichtung gegenüber den Menschen in seiner Gemeinde. Auch wenn er viele Stunden mit der Pressearbeit verbringt, bleibt genug Zeit, Hobbys zu pflegen: das Motorradfahren zum Beispiel oder den Skisport. Im Sommer trifft man Josef Piehler auch auf dem Tennisplatz an.

Klaus Högl (e)

„Ich kann auch kein genaues Datum mehr sagen, wann ich zur AZ gekommen bin.“ Klaus Högl aus Kümmersbruck muss weit zurückschauen, um seine Anfänge als Berichterstatter zu ergründen. „Es war jedenfalls so, dass ich seit Ende 1969 für das damalige Amberger Volksblatt Berichte geschrieben habe. Der Georg Gruber war es, der mich dann zur Amberger Zeitung geholt hat.“ Gruber war damals Sportchef. „In der Folge war ich für die AZ in ganz Bayern tätig, als Berichterstatter für den 1. FC Amberg. Für den 1. FC Amberg habe ich seit Stadioneröffnung 1973 berichtet.“

Anfangs war das noch eine – aus heutiger Sicht – vorsintflutliche Art der Nachrichtenübermittlung. Wenn die Amberger Fußballer in München angetreten sind, stattete sich Högl mit vielen D-Mark-Stücken aus, um den Spielbericht per Telefon durchzugeben. Am anderen Ende der Leitung saß der Redakteur in der AZ und haute in die Tasten. Dieser Text wiederum musste dann noch einmal gesetzt werden, damit die Zeitung gedruckt werden konnte. Zum Sport gesellten sich über die Jahre hinweg viele weitere Themen. Heute ist Högl vor allem in seiner Heimatgemeinde Kümmersbruck unterwegs, fährt aber auch zu Gemeinderatssitzungen nach Ammerthal oder Schnaittenbach. „Höhepunkte hat es in meinem Reporterleben viele gegeben“, sagt er. „Ich kann heute beim besten Willen nicht mehr sagen, was in etwa 35 Jahren besonders herausragend war.“

Helga Kamm (hka)

Eine Institution für Amberger und Sulzbach-Rosenberger Zeitung ist die freie Mitarbeiterin Helga Kamm. Die 74-Jährige aus Hahnbach ist fast ihr ganzes Leben lang schon für die Zeitung unterwegs – seit mehr als 50 Jahren. Helga Kamm schreibt grundsätzlich über alles. In den vergangenen Jahren hat sie sich aber immer mehr den schönen Künsten zugewandt: Kultur, Kleinkunst, Brauchtum und Menschenporträts sind ihr Metier.„Ich hatte schon immer Freude am Schreiben“, sagt sie. „Jetzt, im Ruhestand, habe ich noch mehr Zeit dazu.“ Die Zeit nutzt sie, wie viele Leser sehen konnten, für außergewöhnliche Geschichten. So berichtete Kamm im vergangenen Jahr zum Beispiel auf einer Doppelseite über eine Reisegruppe aus der Oberpfalz, die den Iran entdeckte. Der wohl am meisten gelesene Artikel dürfte „Christels Sommer auf der Alm“ sein – ein Porträt über eine Frau aus Hahnbach, die als Hilfssennerin in den Alpen arbeitete. Ehrenämter sind das Markenzeichen aller AZ/SRZ-Mitarbeiter: Früher war Helga Kamm kommunalpolitisch in der CSU aktiv. Ihre größte Freude sind ihr blühender Garten „und immer wieder interessante Reisen“.

Andreas Brückmann (brü)

Er ist so eine Art Wunderwaffe der Redaktion – unser „Brücki“, alias Andreas Brückmann. Unter dem Kürzel (brü) schreibt der stolze Familienvater aus Hohenkemnath über sämtliche gesellschaftlichen Themen, die Amberg und der Landkreis hergeben.

Brückmann ist 40 Jahre alt und mittlerweile schon seit 15 Jahren für die AZ unterwegs. „Warum ich das so nebenbei mache? Weil der Job als Reporter einer der geilsten der Welt ist“, sagt er direkt heraus. Viele freie Mitarbeiter der Zeitung sind ehrenamtlich engagiert und Brückmann ist ein gutes Beispiel dafür. Er ist Schriftführer der Feuerwehr Hohenkemnath, Kassier der Schützengesellschaft Edelweiß Hohenkemnath, dritter Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Hohenkemnath sowie Schriftführer des FC-Bayern-Fanclubs Hohenkemnath.

Gefragt nach einer besonderen Eigenschaft, gibt der Allrounder eine bezeichnende Antwort. „Gestern war ich auf einem Pressetermin. Da sagt das Mädel am Eingang: Hey Brücki, hast Du die Veranstaltung am Wochenende gut überstanden? Ich kenne das Mädchen überhaupt nicht, aber anscheinend kennt mich der ganze Landkreis. Daher mein Alleinstellungsmerkmal: Ich selber.“

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.