Mit ihrer Denkmalschutztour macht Sabine Weigand, Landtagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen und denkmalschutzpolitische Sprecherin ihrer Fraktion, am Montagabend auch Station in Amberg. Mit Experten und interessierten Bürgern diskutiert sie im Ringtheater, wie sich Denkmäler und erneuerbare Energien zusammenbringen lassen. Es geht um Chancen und Herausforderungen. Aber auch um Grenzen, zum Beispiel beim Brandschutz in einer historischen Altstadt, wie Amberg sie hat. Schnell wird klar, dass es ein spannendes Thema ist, aber auch ein schwieriges bleibt.

Mathias Pfeil ist Professor und Diplom-Architekt und hat als Generalkonservator die Leitung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege. Denkmalpflege nennt er "Nachhaltigkeit aus Überzeugung." Denkmäler seien aber auch anpassungsfähig, sonst hätten sie nicht so lange existieren können. Pfeil kennt aber auch den Wunsch der Bürger – und damit auch jener, die ein Denkmal besitzen – nach Autonomie bei der Energie. Gerade auch vor dem Hintergrund des Angriffskriegs, den Russland in der Ukraine führt, hätten die Menschen Angst vor Energieverlust.

Doch: Wie vertragen sich denn Denkmal und Photovoltaik? Auch dazu hat Pfeil eine Meinung. So auf einem Denkmal, dass es nicht stört. Will heißen: "Wenn es vom öffentlichen Raum nicht einsehbar ist, dann ist es kein Problem." Wenn es einsehbar sei, müsse man schauen, "wie man das machen kann". Denkbar seien zum Beispiel ein, zwei oder drei Streifen PV-Anlage. Pfeil spricht von einer neuen Zeit. Man müsse einem Denkmal auch die Chance geben, eine Solaranlage darauf passend zu machen.

Wasserburg am Inn als Modellprojekt

Judith Sandmeier, Oberkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege, knüpft an das an, was Pfeil über die Anpassungsfähigkeit von Denkmälern gesagt hat. Sie erwähnt Wasserburg am Inn, wo ein vom Landesamt für Denkmalpflege begleitetes Modellprojekt läuft. Getestet werden verschiedene Varianten, die altstadttauglich sein können. Sowohl Sandmeier als auch Professor Georg Sahner (G.A.S. planen.bauen.forschen) erklären, dass zunächst die Frage geklärt werden müsse, was die Menschen brauchen, die in Denkmälern leben. "Ich kann nicht etwas optimieren, was ich gar nicht brauche", stellt Sahner klar. Der Stadtplaner plädiert für den Einsatz neuer Technologien wie Solarfolien oder -ziegel. "Wir brauchen nicht wirklich ein Hightech-Modul aus Asien oben drauf."

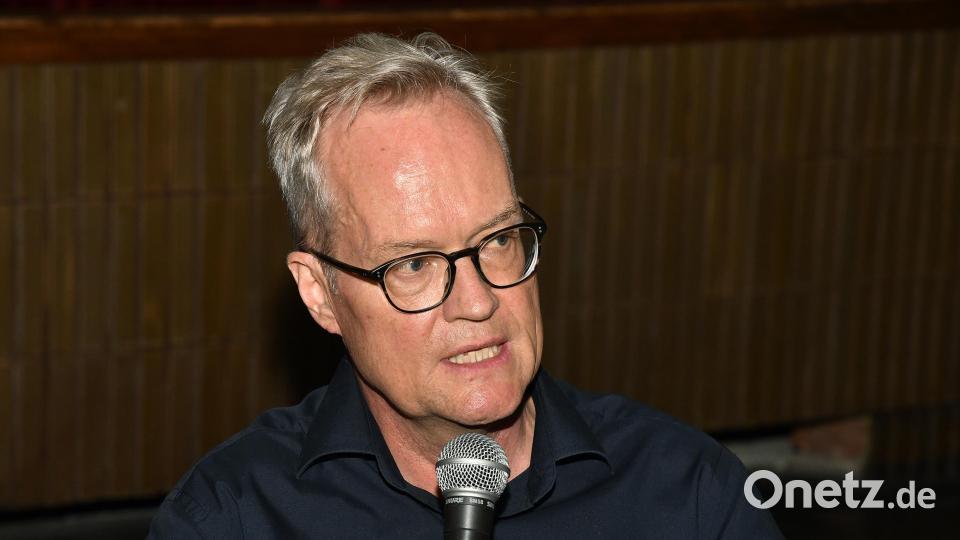

Eine Meinung, die Siegfried Schröpf, Geschäftsführer von Grammer Solar, nicht unbedingt teilt. "Ich bekomme Bauchweh bei dem, was jetzt so ganz innovativ sein soll", sagt er darüber klipp und klar. "Was auf den Markt kommt, muss auch funktionieren." Schröpf kennt aus 30-jähriger Erfahrung aber auch an Photovoltaik interessierte Altstadt-Bürger, deren Pläne am Ensembleschutz scheitern.

Genau in diesem Dilemma steckt Hans-Jürgen Bumes. Er hätte gerne Photovoltaik, darf aber nicht – obwohl sein Haus in der Innenstadt nicht mal ein Denkmal ist. Prinzipiell hält er eine Gestaltungssatzung für eine gute Sache. So werde sichergestellt, dass gewisse Siedlungen einen einheitlichen Charakter haben. Bumes führt als Beispiel die Dacheindeckungen an. Blicke man vom Berg auf die Altstadt, sehe man sehr schnell, dass dort nicht nur rote Ziegeldächer seien. Vielmehr sei es ein "Konglomerat aus geschichtlich gewachsenen Dacheindeckungen". Und eine PV-Anlage müsse nicht zwangsläufig den nicht-homogenen Charakter zum Nachteil verändern. Ebenso erachtet er den Brandschutz für wichtig. "Amberg ist aber keine toskanische Kleinstadt, in der man nur mit der Vespa durchfahren kann." Vehement plädiert der Stadtrat der Grünen dafür, "zu einer differenzierten Betrachtung zu kommen". Also zu schauen, wo's geht und wo nicht.

Auf die Förderkulisse achten

Der Grünen-Landtagsabgeordneten Sabine Weigand ist es wichtig, "Denkmäler in die Zukunft zu überführen". Diese seien nämlich schon immer angepasst worden an aktuelle Bedürfnisse. Gelinge das nicht, wolle keiner mehr in einem Denkmal leben. Auch auf die Förderkulisse müsse man schauen, sagt sie mit Blick auf die geplante Novellierung des bayerischen Denkmalschutzgesetzes. "Photovoltaik im Denkmal ist sicher nicht die billigste Photovoltaik." Keiner wünsche sich einen Wildwuchs auf Dächern in der Altstadt, betont sie. "Wichtig ist, dass wir unseren Blick weiten, wie sich ein Denkmal energetisch nachhaltig aufstellen lässt."

Dies begrüßt auch Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny. Für ihn ist aber die Diskussion allein um Denkmal und Photovoltaik zu kurz gesprungen. Wolle man die Energiewende schnell vorantreiben, seien große Flächen draußen effektiver als zehn Altstadthäuser. Ein Argument, das auch Schöpf schon angeführt hatte. "Ein Denkmalschutzprojekt ist ein schwieriges Projekt, das sehr viel Zeit braucht." Angesichts des hohen Energiebedarfs bekomme man "mehr Energie aufs Dach, wenn man einfache Projekte angeht". Für Cerny zählten aber auch andere Fragen. Zum Beispiel, wie man in die Altstadt Fernwärme reinkriege. "Für das Rathaus werde ich nicht morgen einen Antrag stellen, Photovoltaik zu installieren", sagt er scherzhaft.

Rege beteiligen sich die Zuhörer an der vom Regensburger Grünen-Landtagsabgeordneten Jürgen Mistol moderierten Diskussion. So auch Hans-Jürgen Frey vom Solarenergieförderverein, der den langjährigen Kampf seines Sohnes um eine Photovoltaik-Anlage auf einem Haus in der Regensburger Ganghofer-Siedlung schildert. "Ich freue mich, dass beim Denkmalschutz was in Bewegung kommt", sagt er. "Ich bin gespannt, wie das in der Praxis aussieht".

Solarziegel versus Modul

Die Sulzbach-Rosenberger Grünen-Stadträtin Gabi Mutzbauer erkundigt sich nach dem Unterschied von Solar-Dachziegel und integriertem PV-Modul. "Die Ziegel sind bei weitem teurer als andere Module und weniger leistungsdicht", erklärt Solar-Experte Schröpf. In seinen 30 Jahren in der Branche sei das nun schon die dritte Welle, wo Ziegel kommen. "Durchsetzen konnten sie sich nie." Professor Sahner wiederum sieht dies anders. Er rät jenen, die sich für Solarziegel interessieren, Energieberater zu konsultieren. "Die wissen Bescheid."

Mit der Oedmühle besitzt Gabriele Bräutigam, Ortsheimatpflegerin von Weigendorf, ein veritables Denkmal. Und noch dazu eines mit Photovoltaik. Realisiert wurde eine Anlage auf der ehemaligen Remise. Aus praktischen Überlegungen fiel die Wahl auf das Nebengebäude: "Es ist das einzige Dach mit Südseite", sagt Bräutigam. Sie hätte gerne noch eine andere regenerative Energiequelle: Wasserkraft. "Mühlen waren schon immer der Ort, wo Energie erzeugt wurde."

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.