Im August 1914 beginnen die Schlachten, die schon bald auf entsetzliche Weise Geschichte schreiben sollen. Das bayerische Kriegsministerium hat zu diesem Zeitpunkt für Kriegsgefangene sechs Lager in allen Landesteilen vorgesehen. Das größte in Grafenwöhr, ausgelegt auf 10 500 Personen. Bereits acht Wochen später ist es voll, Ende des Jahres platzt es aus allen Nähten, da am zweiten Weihnachtsfeiertag 1914 zusätzlich 10 000 russische Gefangene ankommen.

Das Leben im Lager ist recht gut dokumentiert, es gibt Aufsätze und Zeitzeugenberichte in deutscher und französischer Sprache. Eine spannende Quelle ist eine heimlich geschriebene und hektographierte Lagerzeitschrift, die unter den Franzosen kursierte. Das Blättchen umfasste nur wenige Seiten. Die erste Nummer erschien am 6. Dezember 1914, die letzte vermutlich im Juli 1915.

Am 24. Dezember 1914 kommt eine Art Weihnachtsausgabe heraus. Dass sie erhalten ist, ist dem Zufallsfund eines Regensburger Antiquars zu verdanken. Die Nummer strotzt vor Ironie. Ihr Inhalt: die Speisefolge für ein französisches Weihnachtsbankett, mit dem die Autoren über die Bedingungen im Lager herziehen.

Einerseits wollten die Häftlinge mit ihrem Menü wohl dem Heiligen Abend etwas Noblesse verleihen, andererseits sich selbst als Angehörige einer kultivierten Nation präsentieren, erklärt Dominik Bohmann vom Institut für Romanistik an der Universität Regensburg in einem Radiobeitrag des Bayerischen Rundfunks.

Ein Beitrag im BR-Radio zum Thema

In der Hand von Barbaren

Die feindlichen Gefangenen hinterlassen auch bei den Einheimischen Eindruck, wenngleich einen zwiespältigen. Eleonore Böhm, die Heimatpflegerin von Grafenwöhr, besitzt einen Artikel aus dem Oberpfälzischen Kurier, einem Vorläufer unserer Zeitung. Er beschreibt das Eintreffen der ersten Franzosen Ende August 1914: "Was vor allem auffiel, es befanden sich darunter blutjunge Menschen und ergraute Männer bunt durcheinandergeworfen. Soll das die Elitetruppe gewesen sein? Wie werden erst die anderen ausschauen? Von den unverwundeten Leuten suchten viele eine stolze Miene aufzusetzen, sie wollten uns wahrscheinlich zu verstehen geben, sei seien doch die grande nation, während wir nur Barbaren seien. Doch überwog bei den meisten dumpfe Trauer und ein merkliches Angstgefühl. (...) Schlecht wird es ihnen in Grafenwöhr nicht gehen: es ist alles recht schön für sie hergerichtet, denn auch sie haben geblutet für ihr Vaterland. An dem ungerechten Krieg sind sie unschuldig."

"Recht schön" war der Alltag dann doch nicht. Das beschrieb eine internationale Kommission des Roten Kreuzes bei einer Inspektion im Januar 1915. Sie beklagte, dass für 10 000 Gefangene nur 10 Mediziner zur Verfügung stehen. Die Küchen seien unzureichend, gleichwohl seien es dieselben, mit denen in Friedenszeiten auch die dort stationierten bayerischen Truppen verköstigt werden. Nach dem Geschmack der Franzosen ist das Essen trotzdem nicht. Viel Fleisch, kaum Gemüse, viel zu wenig und schlechtes Brot. Das sei in allen bayerischen Lagern so. Das Rote Kreuz monierte dies zwar, holte sich bei den Verantwortlichen aber eine Abfuhr. Gemüse sei in Bayern einfach teuer, deswegen esse man eben viel Fleisch.

Gedemütigte Russen

Immerhin hatten die Franzosen das Privileg, dass sie sich nach Grafenwöhr schon zu Weihnachten Pakete schicken lassen konnten. Davon konnten russische Häftlinge nur träumen. Die standen in der Lagerhierarchie weit unten. Dazu noch mal der Oberpfälzische Kurier: "Lieber 100 Franzosen bewachen als 10 Russen, so klagen unsere Landsturmleute mit Recht. Die Behandlung dieses an die Knute gewöhnten Volkes ist überaus schwierig (...) Auf die Prügel wartet der Muschik wie der deutsche Soldat auf das Kommando."

Auch die Franzosen begegneten den slawischen Mithäftlingen geringschätzig. "Sobald sie sich unbeobachtet glaubten, ließen sie die Russen für sie arbeiten und benutzten sie als Diener gegen eine geringe Entschädigung", heißt es in einem Kriegsarchiv-Katalog.

Bis zu 24 000 Gefangene lebten bereits Ende 1914 in den Baracken. Sie mussten Eiseskälte auf den nackten Böden ertragen und auf Stroh schlafen. Sie hatten es zudem finster, da die Fenster weit oben angebracht waren. Weil Zwischendecken in den ehemaligen Pferdeställen fehlten, hatten sie zudem mit Schwitzwasser zu kämpfen, berichtet Gerhard Müller in einem Aufsatz, der 1988 beim Historischen Verein Regensburg erschienen ist.

Nahrungskonkurrenten

Die Zustände lösten in den Umlandgemeinden Grafenwöhrs ebenfalls Sorge aus, nämlich ob denn das Essen für die Einheimischen, die keine Landwirtschaft betreiben, reicht und bezahlbar bleibt. Ins Lager wurden jeden Tag 4000 bis 5000 Kilo Fleisch sowie 300 Zentner Roggenmehl geliefert. Andererseits waren die Gefangenen billige Arbeitskräfte auf Höfen und in Betrieben. So arbeiteten 1915 knapp 60 Häftlinge im Hüttenwerk Weiherhammer.

Das alles verschlimmerte sich, je länger der Krieg dauerte. Ab Frühjahr 1917 war der Zivilbevölkerung der Kontakt mit den internierten Feinden außer zu Arbeitszwecken verboten. Dies führte zu Isolation, Suiziden und immer mehr Fluchtversuchen im Lager. Im April 1918 wurde es geschlossen und nach Bayreuth verlegt. Bis dahin hatten darin 800 Menschen ihr Leben verloren.

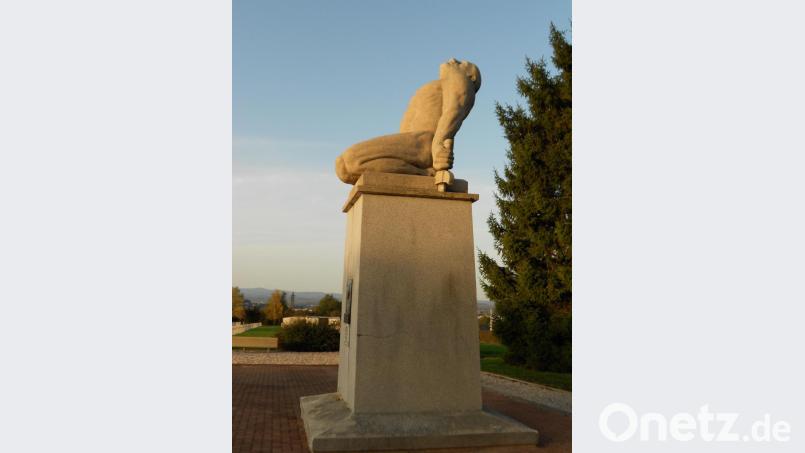

Vom ehemaligen Friedhof des Kriegsgefangenenlagers Grafenwöhr ist nicht mehr viel vorhanden. Das war bis 1928 anders. Der französische Bildhauer Ferdy Stoll schuf für die Toten während seiner Gefangenschaft im Ersten Weltkrieg aus einem 500 Zentner schweren Granitblock aus dem Fichtelgebirge eine kolossale Männerfigur, die wahrscheinlich einen sterbenden Soldaten darstellt. Das Monument wurde 1928 auf den Soldatenfriedhof Sarrebourg in Lothringen versetzt. Dort ist es unter dem Namen Le Géant, der Riese, bekannt.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.