Anne Wiegand vom Bistum Regensburg war im April 2021 für einige Tage in der Pfarrei unterwegs, um die Pfarrkirche Herz Jesu sowie die Kapelle Schmerzhafte Muttergottes in Ahornberg zu inventarisieren - immer mit Meterstock und Fotoapparat bewaffnet. Auf Einladung des Pfarrgemeinderates stellte sie ihre Ergebnisse vor.

Immenreuth sei nur kurze Zeit von Oberndorf betreut worden, ehe es Mitte des 12. Jahrhunderts zur Pfarrei Kulmain gekommen sei, erklärte die Kunsthistorikerin eingangs. Die wohl erste urkundliche Erwähnung datiert auf das Jahr 1283 in Verbindung mit einem Tauschvertrag der Landgrafen von Leuchtenberg, welche damals auch Herren auf Waldeck waren. Ab 1554 wechselte das Dorf mehrmals zwischen lutherischem und kalvinischem Glauben. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte nur in Kulmain der Gottesdienst besucht werden. Peter Baumann, von 1908 bis 1916 Pfarrer in Kulmain, setzte sich deshalb verstärkt für die Errichtung einer Kirche in Immenreuth ein. Die Planungen mussten jedoch mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs auf Eis gelegt werden.

Im Auftrag des Bischofs

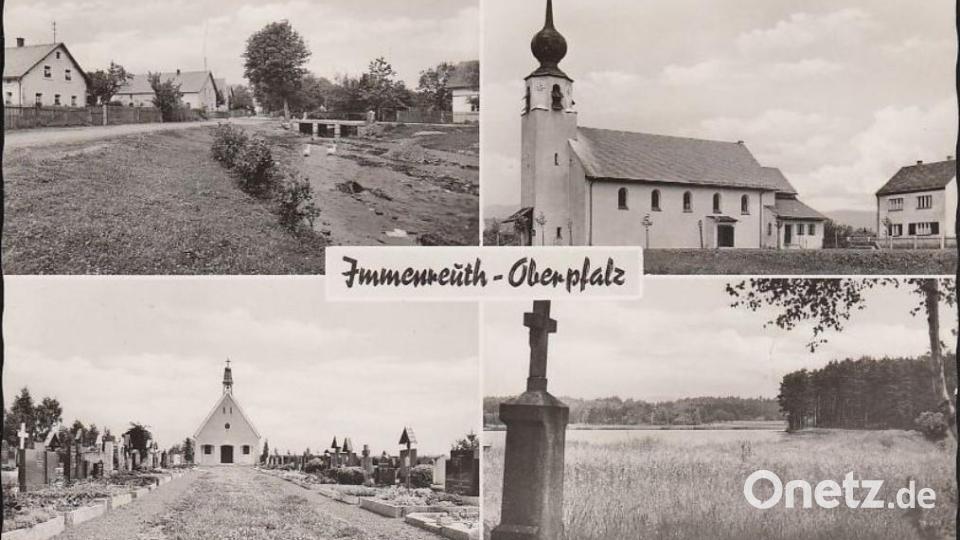

Konkret wurden sie erst wieder aufgegriffen, als Pfarrer Josef Weig nach Kulmain kam und von Bischof Michael Buchberger beauftragt wurde, den Bau einer Kirche zu forcieren. Ende Juli 1931 gründete man dann eine Filialkirchenstiftung. Am 15. Juli 1934 war Grundsteinlegung und am 7. Dezember desselben Jahres bereits die Benediktion. Nach einem Entwurf des Münchener Architekten Georg Holzbauer entstand am nördlichen Ortsrand eine hell verputzte Saalkirche mit biberschwanzbedecktem Satteldach. Der Kirchturm verfügt über einen sehr schlanken mit Kupfer gedeckten und markanten Zwiebelhelm mit einer schmalen, langgezogenen Spitze, bemerkte die Referentin.

Der Altar kam 1935 zur Aufstellung. Am 7. September desselben Jahres weihte Bischof Buchberger die Kirche. Im November 1935 wurde ein erster Kreuzweg errichtet und im folgenden Jahr der Pfarrhof erbaut. Die bemerkenswerten Kreuzwegfresken schuf 1942 der Münchener Kirchenmaler Gotthard Bauer, der auch Kirchen in Kirchenlaibach und Poppenreuth ausgestattet hat. Nach dem Krieg verlagerte man die Empore nach vorne und installierte 1946 eine Orgel aus der zerbombten Regensburger Wolfgangskirche. Diese wurde 1978 durch ein größtenteils von der Pfarrgemeinde finanziertes Instrument ersetzt. 1948 wurde Immenreuth zur Pfarrkuratie und 1963 zur Pfarrei erhoben. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil erfolgte eine Umgestaltung des Altarraums. Einen provisorischen Holzaltar löste 1968 ein um zwei Meter nach vorne gerückter Altar ab. Der Tabernakel kam auf den linken Seitenaltar. 1971 wurde eine Heizung eingebaut und 1978 der Ambo aufgestellt.

Förster als Initiator

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Ahornberg findet sich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, wobei Anne Wiegand zitierte, dass "das Dörflein Ahornperch, am Südhang des Gebirgs gelegen, mit sieben Höfen und mehreren Gütlein, zur Pfarrei Kulmain gehörig" ist. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts existierte nur eine Holzkapelle mit einem Gnadenbild. Beim Bau des Forsthauses im Jahr 1822 wurde dieser Platz dann als Kalkgrube verwendet, in welche jedoch das Kind des Oberförsters hineinfiel. Wie durch ein Wunder konnte es unverletzt geborgen werden, woraufhin der Förster gelobte, eine neue Kapelle errichten zu lassen, die nach seiner baldigen Versetzung jedoch erst 1837 vollendet werden konnte.

1907 wurde diese erneuert, eine Sakristei angebaut und ein vom Bischof konsekrierter Altarstein mit den Reliquien heiliger Märtyrer eingebettet, so dass einmal in der Woche ein Schulgottesdienst stattfinden konnte. Die Benediktion war am 21. Oktober 1908. 1934 ging der Bau dann an die Gemeinde Ahornberg. 1955 wurde unter Pfarrer Blas die Ausstattung gründlich renoviert und ein Tabernakel installiert. Im Mai 1956 nahm man die Stahlglocke ab und ersetzte sie durch eine neue Bronzeglocke der Landshuter Gießerei Hahn.

Im Jahr 1978 erhielt die Kapelle dann den Status eines Baudenkmals und ging an die Gemeinde Immenreuth über. Eine Renovierung, insbesondere des einsturzgefährdeten Altars, erfolgte 1981 und 1982. Auch der Volksaltar wurde errichtet. Im Giebeldreieck befindet sich eine rundbogige Nische, in die die Figur des Johannes Nepomuk eingestellt ist. Der Hochaltar ist vermutlich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt worden. In der Mitte über dem Altar thront eine Dreifaltigkeitsgruppe mit der Krönung Mariens, welche aus dem späten 18. oder frühen 19. Jahrhundert stammt, so Wiegand. Der klassizistische Kreuzweg dürfte zwischen 1800 und 1820 entstanden sein und sei auf Metall gemalt. Der Ahornberger Kreuzweg weise Ähnlichkeiten zum Mockersdorfer auf, den der Kemnather Maler Johann Baptist Wild 1823 gefertigt hat. Die ältesten Objekte sind die beiden Figuren am Chorbogen. Sowohl Johannes der Täufer als auch der heilige Ulrich von Augsburg stammen vermutlich aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

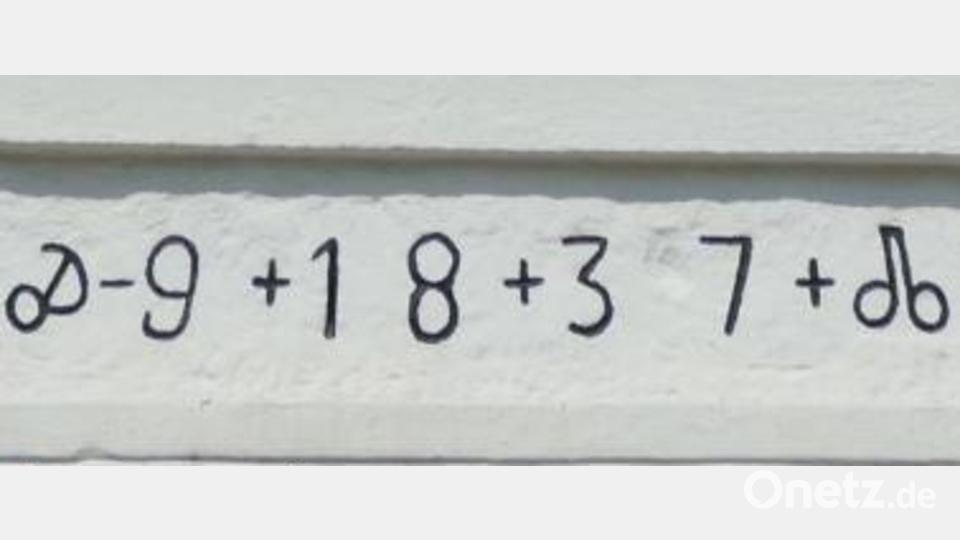

Für die eigentümlichen Zeichen links und rechts der Jahreszahl 1837 über der Tür hat die Kunsthistorikerin zwei Erklärungen. So könnte es sich um eine Art Hausmarke oder Personenzeichen handeln. Diese runenartigen Figuren seien früher oft auf dem Türsturz als Besitz- oder Eigentumskennzeichen angegeben worden, erklärte Wiegand. Eventuell handle es sich um ein Zeichen des damaligen Försters, der den Bau der Kapelle initiiert habe. Wahrscheinlicher sei aber, dass es sich um Steinmetzzeichen handelt, wie man sie in ähnlicher Form auch am Regensburger Dom oder in Wien findet. An vielen Bauten, vor allem an mittelalterlichen Kirchen, sind heute noch die Steinmetzzeichen zu erkennen.

Pfarrkirche Immenreuth

- Ende Juli 1931 Gründung einer Filialkirchenstiftung

- Grundsteinlegung am 15. Juli 1934

- Benediktion am 7. Dezember 1934

- Weihe durch Bischof Michael Buchberger am 7. September 1935

- 1946 Einbau einer Orgel aus zerstörter Wolfgangskirche in Regensburg

- Erhebung Immenreuths zur Pfarrei 1963

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.