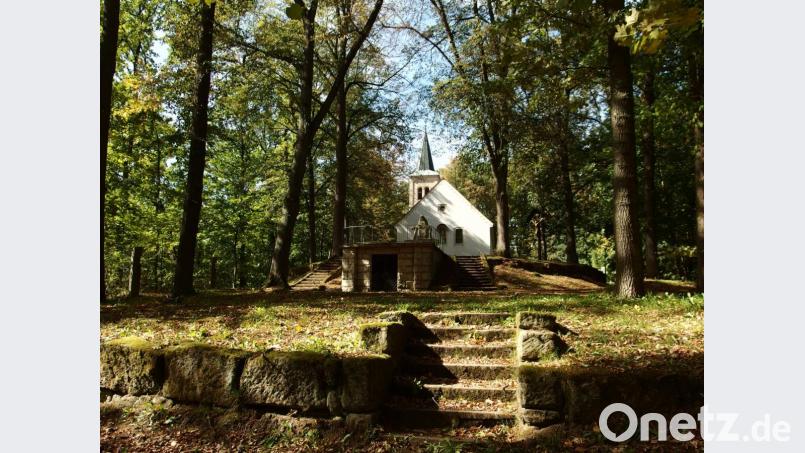

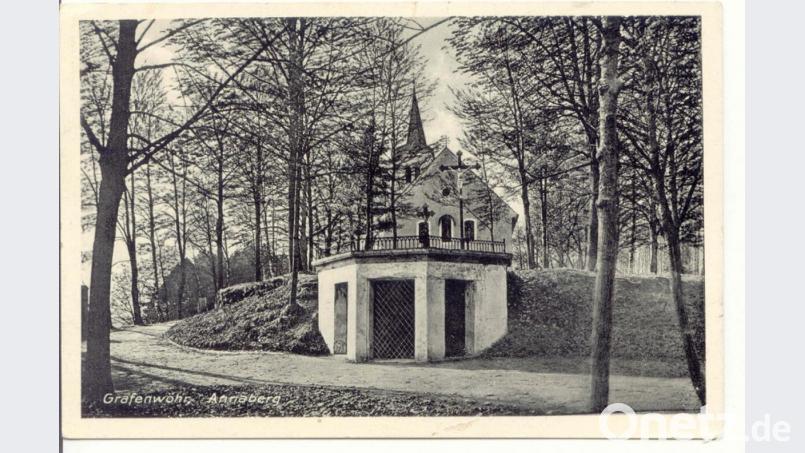

Ihren richtigen Namen der Kirche weiß fast niemand, sie hat die Hausnummer 4 und liegt auf einer Anhöhe 450 Meter über dem Meeresspiegel. Bedeutung hat dieser Hügel mit den Burgresten der Stadtgründer nicht nur als Wiege Grafenwöhrs, sondern auch als einstiger Wallfahrtsort. Die Rede ist vom Annaberg, der heute inmitten der Stadt als beliebtes Naherholungsgebiet bekannt ist und auf dessen Rücken eine schmucke Kirche thront. Diese wurde im Juli vor 250 Jahren geweiht.

Zu diesem Jubiläum lohnt ein Blick in die Geschichte des „heiligen Berges“. Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm, die in jahrzehntelanger Recherchearbeit interessantes Archivmaterial zusammengetragen hat, kennt sich in der Historie des Annabergs bestens aus und berichtet folgendes.

Am 20. April 1754 wird Pfarrer Sebastian Raith vom bischöflichen Ordinariat in Regensburg "zu wissen gegeben, dass die Erbauung der Mariahilfkapelle auf dem Berg nicht unter die Kleinigkeiten zu rechnen, sondern dem Ordinariat davon Kenntnis zu geben sei". Unter dem Datum vom 1. April 1770 soll der neue Pfarrer Carl von Brockie (1761 bis 1776) dem Ordinariat über die Erbauung des Gotteshauses Bericht erstatten.

Er schreibt, die Mariahilfkapelle in der Größe von 4,20 mal 3,60 Meter wäre eine Notwendigkeit, da eine ganze Meile im Umkreis kein anderes Gotteshaus existiere als die hiesige Stadtpfarrkirche. In der Friedhofkirche würde das Allerheiligste nicht aufbewahrt, „wohin auch nicht alle Leute aus verschiedenen Ursachen zu gehen ein Belieben tragen“. Das inständige Bitten der Bevölkerung sei, dass bei dem auf dem Berg stehenden, „überaus liebreichen und annehmlichen Mariahilfbild“ auch an Werktagen Messen zelebriert werden dürften.

Am 23. Oktober 1770 berichtet Pfarrer Brockie über die Entstehungsgeschichte der Bergkirche, dass weder bei der Stadt noch bei der Pfarrei Hinweise über die Baugeschichte vorhanden wären. Sein Vorgänger Sebastian Raith (1717 bis 1761) habe die Kapelle errichtet, sonst wisse man nichts. Raith würde wohl schon eine schriftliche oder mündliche oberhirtliche Erlaubnis eingeholt haben. Bekanntermaßen solle er „vor seinem Ableben viele solche Sachen und Ratifikationen – weiß nicht warum – verbrannt haben. In der Tat sind die pfarrlichen Akten sehr erarmet.“

Am St.-Anna-Tag, dem 26. Juli 1770, fand die feierliche Einweihung der von 1754 an erbauten Mariahilfkapelle statt. Im Pfarrarchiv ist eine plastische Schilderung der Einweihungsfeierlichkeiten vorhanden. Vorgenommen hat sie Stadtpfarrer Carl von Brockie. Die Prozession ging von der Pfarrkirche weg.

Voraus wurde wie gewohnt die große Fahne getragen, dann folgten das Kruzifix, "zwei kleine Fähnlein, alle Knaben aus der ganzen Stadt und der Vorstadt, Paar um Paar, dann die Stäbe der Corporis-Christi- und Skapulierbruderschaft samt den Kesselträgern, alle Handwerkszünfte mit ihren Stäben, die Schützenkompanie mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen, der Musikantenchor mit verschiedenen Instrumenten, mit Trompeten und Pauken, ferner die Geistlichkeit, die churfürstlichen Beamten, der Magistrat, dann die übrige Bürger- und Bauernschaft vom Land, die ledigen Bürgerstöchter, welche das Frauenbild trugen, alle Kinder aus der Stadt und der Vorstadt weiblichen Geschlechts, die Frauen aus der ganzen Pfarrei, alle in feiertäglicher Kleidung. Es waren auch viele Wallfahrer von auswärts dabei, die bis zu drei Stunden gegangen waren. Gegen 700 Personen wohnten der Feierlichkeit mit größter Andacht bei. Und alle legten ihr Opfer auf den Altar."

Und weiter: "Als die Prozession den Berg hinaufzog, wurden die Böller abgebrannt. Am Ende der Einweihung und bei Anstimmung des Te Deum laudamus krachten sie und die Schützenkompanie gab Salven aus ihren Gewehren. Ein feierliches Hochamt mit Trompeten und Pauken, Vokal- und Instrumentalmusik war der Höhepunkt der Feierlichkeit. Beim Gloria, während der Heiligen Wandlung, beim letzten Segen und beim Zurückgehen der Prozession wurden jedes Mal Böller abgefeuert und so der hochfeierliche Vorgang beschlossen."

Unter dem 17. Februar 1770 richteten Bürgermeister, Rat und die gesamte Bürgerschaft an das Ordinariat in Regensburg die Bitte um Erlaubnis, dass in der Mariahilfkapelle auf dem Berg auch werktags Messen gelesen werden dürfen. Der Inhalt des Briefes gibt ein anschauliches Bild des damaligen Gnadenaltares, das Gnadenbild stiftete "vor vielen Jahren ein hier geborener Guttäter von Wien aus". Es ist 90 Zentimeter hoch und 75 Zentimeter breit, „ungemein schön gemalen“ und befindet sich in einem blau marmorierten, verschließbaren, mit feinem Tafelglas versehenen Rahmen. Die "Verehrer und Guttäter" ließen oben ein Schild anbringen.

An den vier Ecken sowie rechts und links in der Mitte ziert den Gnadenaltar Laubwerk aus weiß übersilbertem Blech. Jesuskind und Gottesmutter tragen blecherne Kronen (heute nicht mehr) mit "schlechten Steinen", das sind imitierte Edelsteine aus Glas, und "schönen Halsgehängen". Die Kleidung Mariens ist mit silbernen Spitzen und ebensolchen Steinen besetzt. Den Rahmen zieren einige geschnitzte und vergoldete große Engelsköpfe. Zwei knieende große Engel stützen das Gnadenbild.

Laut einem Pressebericht vom 22. Juli 1936 haben die Münchener Kirchen- und Kunstmaler Gotthard Bauer und Eser in den Monaten Juni und Juli die Bergkirche renoviert. Als das Wertvollste dort wird das wieder aufgefundene „Gnadenbild Maria Hilf“ auf dem Hochaltar bezeichnet: "Alte Leute wussten immer noch von einem lieben Muttergottesbild, das leider seit der Renovation im Jahre 1890 verschwunden war. Nun haben es die Künstler wiederentdeckt, sicher zur Freude der Allgemeinheit. Das Gnadenbild ist eine seelenvolle Nachbildung des Bildes Maria Hilf in Passau. Man muss es beschauen, wie lieb das Kindlein zur Mutter blickt und wie Maria das Auge gütig auf den Betenden heftet."

Verfasser des Berichtes dürfte Stadtpfarrer Dr. Kattum gewesen sein. Als Kreisheimatpflegerin Leonore Böhm das Diözesanmuseum wegen des Gnadenbildes aufsuchte, stellte Dr. Friedrich Fuchs als erstes fest, dass dieses für den Altar zu groß sei. Laut der vorliegenden Beschreibung hatte der Hochaltar zur Zeit von 1770 ein anderes Aussehen.

Eine schwarze Mutter-Anna-Hand für Grafenwöhr

Das Lexikon für „Kirchliches Kunstgut“ (Regensburg 2010) vermeldet: Friedrich Fuchs (†) und Hermann Reidel vom Diözesanmuseum Regensburg schreiben, dass 1678 das Haus Habsburg in Konstantinopel eine als Hand der heiligen Anna verehrte Reliquie bekam. Es entstanden zahlreiche Nachbildungen. Dargestellt ist die rechte Hand in Rückenansicht. Diese Hände wurden aus Wachs gebildet und dunkelbraun oder schwarz gefärbt. Die Finger trugen häufig Ringe. Die Hände wurden meist mit Drahtarbeiten, Glassteinen und Blumen geschmückt und als aufwendig gestaltete Klosterarbeiten in Kästchen präsentiert. Durch die Berührung der Nachbildung mit der Reliquie erhielt erstere Reliquiencharakter. Die gesegneten Annahände wurden als Hilfe bei „mütterlichen Anliegen“ betrachtet. Die trotz des damaligen Verbotes später (1740) in einer Reliquienmonstranz gefassten Anna-Reliquien wurden in Grafenwöhr beim Annafest noch von Kaplan Beierl den Gläubigen zum Kusse gereicht (1981).

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.