"Nur wer weiß, woher er kommt, weiß, wohin er geht", zitierte Bürgermeister Toni Dutz den ehemaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss. Der Rathauschef verwies dabei auf das Zugunglück vom 23. November 1944. Dankbar zeigte er sich dem Stiftländer Heimatverein gegenüber, der die Trägerschaft und die künftige Pflege des Platzes übernimmt. Der Gedenkstein aus Granit stammt aus einem örtlichen Fachbetrieb. Die erklärende Bronzetafel gestaltete der Wiesauer Pädagoge Thomas Plank.

Angesichts der geladenen Delegation junger Menschen, einer Klasse aus der Fachschule für Hotel- und Tourismusmanagement, betonte Dutz: Es sei wichtig, dass die Jugend nicht geschichtslos aufwachse. "Ich freue mich, dass sich auch Vertreter der Polnischen und Russischen Generalkonsulate die Zeit genommen haben, nach Wiesau zu kommen", begrüßte der Bürgermeister Michal Madaj (Polen) und Alexander Stepanov (Russland). Auf dem Weg zum Gedenkort machten sich auch zwei Zeitzeugen: Martha Göths und Franz Kraus, der damals als 14-jähriger Lehrling im Tonwerk arbeitete.

"Die Bahnlinie ermöglichte den Anschluss zur Welt", verwies Historiker Adalbert Busl auf die wenige Meter oberhalb auf dem Bahndamm verlaufenden Gleise. "Sie bot und bietet auch heute noch den Menschen die Gelegenheit zu reisen, freiwillig - oder wie damals - unfreiwillig. Vielleicht hätte man von den Transporten nie erfahren, wäre nicht das Unglück passiert."

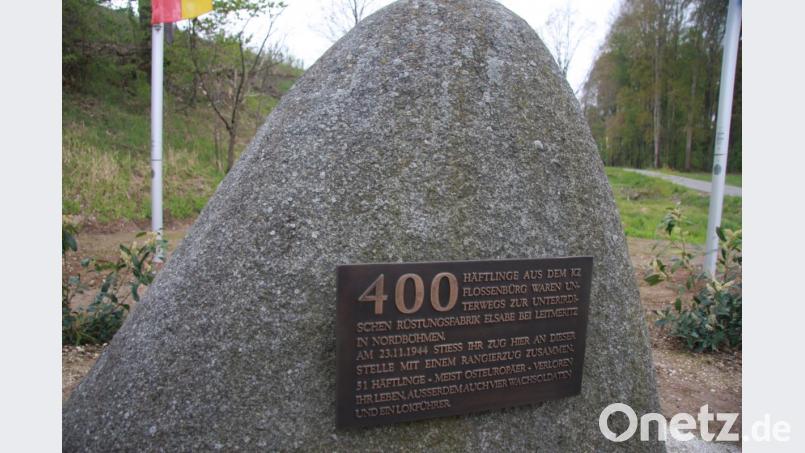

Bei dem Unglück 1944 war ein Güterzug, in dem 400 Häftlinge eingepfercht waren, mit einer Rangierlok kollidiert. Es starben über 50 Menschen. Die Häftlinge sollten vom Konzentrationslager Flossenbürg ins nordböhmische Konzentrations-Außenlager Leitmeritz gebracht werden.

Geschehen rekonstruiert

Historiker Harald Fähnrich, der das Geschehen rekonstruiert hat, blickte noch einmal auf den besagten Tag zurück. Der Tirschenreuther sprach von einer "Todesstrecke", auf der die Gefangenen in Güter- oder Kohlewagen auf unmenschliche und brutale Weise transportiert wurden. "Sie wurden Reise-Sonderzüge genannt." In den später von Georg Wurzer im Bahnhof aufgefunden Dokumenten suche man den Ausdruck Waffen-SS vergeblich. "Man sprach von Soldaten, die die aus 13 Staaten zusammengewürfelten Menschen begleiteten." Namenlos habe man die Opfer des Unglücks später bestattet. Fähnrich schloss mit den Worten: "Möge das historische Denkmal ein mahnender Ort für ein friedvolles und vereinigtes Europa sein."

Im Namen Polens sprach Generalkonsul Michal Madaj. "Heute ist kein Jahres-, dafür aber ein Gedenktag." Der Gast verzichtete bewusst auf eine große Rede und wandte sich an die anwesenden Jugendlichen: "Ihr habt die Chance, die noch wenigen Zeitzeugen kennenzulernen. Ihr könnt erfahren, was geschehen ist. Nutzt diese Zeit! Ihr seid unschuldig, aber ihr tragt die Verantwortung, die Zukunft so zu gestalten, damit die Schande der Menschlichkeit keine Chance mehr bekommt, sich zu wiederholen."

Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher macht deutlich, dass nicht an ein Unglück, sondern an ein Verbrechen erinnert werde. Mit Blick auf Europa sagte er: "Wir müssen Freunde bleiben, dann wird es in Europa auch weiterhin Frieden geben." Stellvertretender Landrat Alfred Scheidler fügte hinzu: "Nicht nur die großen, auch die kleinen Denkmäler - wie dieses hier als Zeichen einer großen Tragödie - sind wichtig."

Alle informieren

Man habe es sich zur Aufgabe gemacht, Brauchtum und Geschichte zu pflegen, ergänzte der Vorsitzende des Stiftländer Heimatvereins, Gerhard Brabec. "Wir haben die Betreuung der Gedenkstätte gerne übernommen." Ziel sei es, den Generationen davon zu berichten, damit das Geschehen nicht in Vergessenheit gerate. "Heimat ist wichtig, wir müssen sie erhalten", schloss Brabec.

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.