Die Anschläge vom 11. September 2001 haben das Leben bis weit in den Alltag hinein verändert - bis heute. Beispiel Urlaub: Stunden vor der Abflugzeit muss man am Flughafen sein, alle Wasserflaschen auskippen, gegebenenfalls Gürtel und Schuhe ablegen. Vor 9/11 wäre das unvorstellbar gewesen.

Doch die Wirkung geht noch viel tiefer. Die Anschläge führten zu einer "Grunderschütterung, die bis heute anhält und so was wie eine kollektive Traumatisierung bewirkt hat", analysiert der Berliner Stressforscher Mazda Adli. Um nachhaltig traumatisiert zu werden, muss man ein Ereignis nicht unbedingt persönlich miterlebt haben - eine mediale Vermittlung kann auch schon ausreichen. Allerdings muss das Ereignis dafür Menschen betreffen, mit denen man sich identifiziert. "Wenn es ein Hochhaus in Kenia gewesen wäre, wären wir auch betroffen gewesen, aber wir hätten nicht so mitgelitten", erläutert Stefan Weidner, Autor des gerade erschienenen Buches "Ground Zero: 9/11 und die Geburt der Gegenwart".

Die Zwillingstürme des World Trade Center waren ein Ort, mit dem sich viele Deutsche verbunden fühlten. Ein Besuch auf der 415 Meter hohen Aussichtsplattform des Südturms gehörte fast obligatorisch zu einem New-York-Trip. Aber auch wer noch nie in Manhattan gewesen war, glaubte den Ort zu kennen, weil er in Filmen ständig präsent war. Diese gefühlte Nähe führte dazu, dass man bei der Zerstörung der Türme auch in Tausenden Kilometern Entfernung unwillkürlich dachte: "Das kann mir auch passieren."

Der Live-Charakter der Anschläge trug zu dieser Traumatisierung wesentlich bei. Weidner beschreibt 9/11 als das erste weltgeschichtliche Ereignis, das in Echtzeit rund um den Globus übertragen wurde. Dies kam auch dadurch zustande, dass die Terroristen das zweite Flugzeug erst um 9.03 Uhr Ortszeit in den Südturm steuerten - 17 Minuten, nachdem das erste in den Nordturm gekracht war. Beim zweiten Einschlag sah bereits eine globale Öffentlichkeit zu.

Fiktion wird Wirklichkeit

Zutiefst verstörend war der 11. September auch deshalb, weil er die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit für immer verwischte. Hollywood hatte Manhattan seit "King Kong" (1933) immer wieder zum Schauplatz von Katastrophen gemacht und das Bild der Stadt dadurch mitgeprägt. 1996 legte der deutsche Regisseur Roland Emmerich in einem der größten Blockbuster der Filmgeschichte, "Independence Day", Manhattan einschließlich der Twin Towers in Schutt und Asche. Fünf Jahre später wurde dieses Horror-Szenario real - und zwar eindringlicher als in jeder Fiktion. Der Künstler Anselm Kiefer bezeichnete die brennenden Türme deshalb provokativ als "das perfekteste Bild, das wir seit den Schritten des ersten Mannes auf dem Mond gesehen haben".

Im Rückblick von 20 Jahren wird deutlich, dass die Anschläge kein abgeschlossenes Kapitel der Geschichte sind, sondern bis heute nachwirken, und dies eben nicht nur auf einer politischen Ebene, sondern auch im kollektiven Bewusstsein der Menschen. Das Gefühl, das damals abgespeichert wurde, lässt sich auf die Formel bringen: "Wenn etwas so Unwahrscheinliches möglich ist, dann muss man künftig mit allem rechnen." Die damit einhergehende Verunsicherung war umso stärker, weil die 1990er Jahre von Optimismus getragen worden waren. Nach dem Fall der Berliner Mauer sprachen manche vom "Ende der Geschichte": Der Westen hatte gesiegt - und mit ihm Demokratie und Globalisierung.

9/11 hat diese Zuversicht auf einen Schlag zerstört. "Es ist das Gefühl, in einer Welt zu leben, auf die man sich nicht verlassen kann", sagt Adli. "Für die heutigen Generationen ist das damals geboren worden. Und es findet seitdem immer wieder Bestätigung in weiteren globalen Katastrophen." Dazu gehören für viele die Wahl des Populisten Donald Trump zum US-Präsidenten, die Veränderung des Klimas und die Corona-Pandemie.

Adli erfährt dies auch als Psychiater: "In unsere Sprechstunden kommen immer mehr Menschen, die sich einer ungewissen Zukunft ausgeliefert fühlen." Weidner sieht bei der Corona-Bekämpfung viele Parallelen zum "Krieg gegen den Terror": "In beiden Fällen glaubte man, durch Grenzschließungen die Gefahr außen vor halten zu können. Und in beiden Fällen wurden bürgerliche Freiheitsrechte massiv eingeschränkt." Dauerhaft verändert haben die Anschläge die Haltung gegenüber Muslimen. "Die Angst vor dem Anderen, vor dem Fremden nahm danach erst einmal deutlich zu", sagt der Islamwissenschaftler Weidner. "Ich erinnere mich noch, dass man sich etwa nach den Anschlägen von Madrid 2004 immer etwas unwohl fühlte, wenn man in der Bahn saß und jemand zustieg, der ein wenig so aussah, wie man sich einen islamistischen Kämpfer vorstellt."

Vor den Anschlägen wurden etwa türkische "Gastarbeiter" in Deutschland noch weniger mit dem Islam assoziiert als mit Armutszuwanderung. "Nach 9/11 gab es dann einen radikalen Umschlag. Was vorher unterschwellig an Vorurteilen schon da gewesen war, verwandelte sich in teils offene Ablehnung."

Offenere Diskussion als Folge

Mittlerweile stellt Weidner hier allerdings eine Normalisierung fest. "Einen günstigen Effekt hatte der Arabische Frühling vor zehn Jahren, weil man da gesehen hat, dass die Araber nicht gleichzusetzen sind mit ihren despotischen Regimen und einem radikalen Islam. Danach gab es die Solidarität in der Flüchtlingskrise. Heute sind wir viel besser über die islamische Welt informiert als früher und haben dadurch auch eine politisch offenere und interessantere Diskussion - man denke an die derzeitige Kolonialismus-Debatte." Weidner betrachtet dies als eine positive Folge von 9/11.

Wie man auch dazu steht, die Prognose der "New York Times" vom 12. September 2001 hat sich jedenfalls bestätigt. Die Zeitung kommentierte damals, dies sei einer "jener Momente, in denen sich die Geschichte in ein Davor und Danach teilt".

Minutenprotokoll der Terroranschläge

Die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001 veränderten die Welt, fast 3000 Menschen starben. Der Ablauf (New Yorker Ortszeit):

- 8.46 Uhr

Ein Flugzeug kracht in den nördlichen der beiden Türme des World Trade Centers in New York. Augenzeugen glauben zunächst an ein Unglück. - 9.03 Uhr

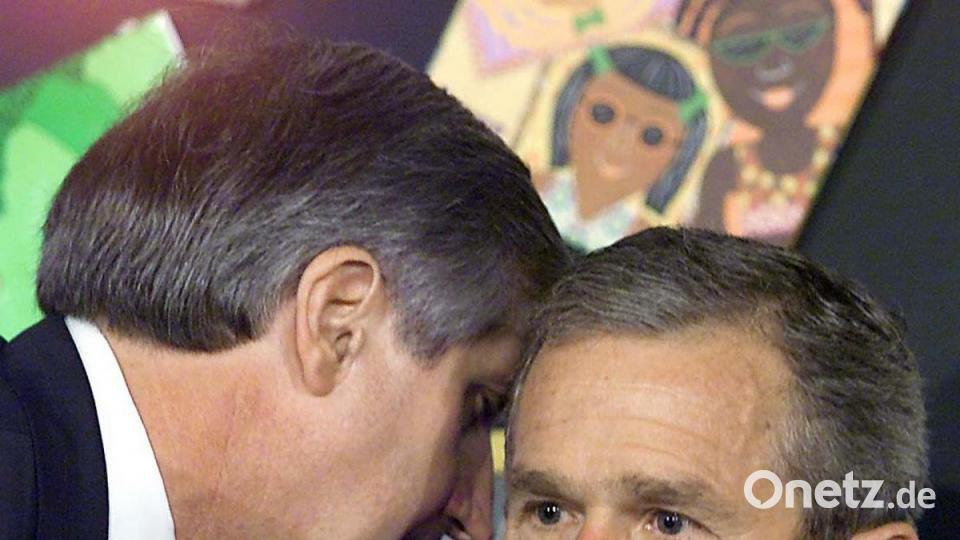

Ein zweiter Jet fliegt in den Südturm. - 9.05 Uhr

US-Präsident George W. Bush wird beim Besuch einer Grundschule in Sarasota (Florida) informiert. Stabschef Andrew Card flüstert ihm zu: „Amerika wird angegriffen.“ - 9.30 Uhr

Bush spricht vor Kameras von einer „nationalen Tragödie“. Es handele sich „offensichtlich“ um eine Terrorattacke. - 9.37 Uhr

Ein drittes Flugzeug kracht ins Pentagon. Ein Teil des US-Verteidigungsministeriums wird verwüstet. Das Pentagon, das Weiße Haus, weitere Ministerien und das Kapitol – Sitz des US-Kongresses – werden evakuiert. - 9.59 Uhr

Der Südturm des World Trade Centers stürzt ein. - 10.03 Uhr

Ein viertes Flugzeug stürzt südlich von Pittsburgh (Pennsylvania) nach einem Kampf im Cockpit auf freiem Feld ab. Passagiere hatten sich gegen die Entführer zur Wehr gesetzt. Diese wollten wohl Kurs auf das Weiße Haus oder das Kapitol nehmen. - 10.28 Uhr

Der nördliche Turm des World Trade Centers stürzt ein. - 12.16 Uhr

Die Bundesflugbehörde meldet, dass der Luftraum der USA gesperrt ist. Nur Militär- und Rettungsmaschinen fliegen noch. - 12.36 Uhr

Präsident Bush versichert in einer Fernsehansprache, alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen seien getroffen. - 13.27 Uhr

In Washington wird der Notstand ausgerufen. - 20.30 Uhr

Der US-Präsident kündigt in einer Fernsehansprache an, dass die Täter gnadenlos verfolgt werden: „Wir werden keinen Unterschied machen zwischen denen, die diese Attacken ausgeführt haben, und denen, die ihnen Schutz bieten.“ (dpa)

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.