Folge 1 – Die Kupfer-Villa:

Kommerzienrat – so wurden nur die Größten in der Wirtschaft bezeichnet. Bayerns Märchenkönig Ludwig II. führte 1880 den Ehrentitel ein, der sogar zu einem festen Bestandteil des Namens wurde. Diesen Titel trugen Brauereibesitzer, Fabrikdirektoren oder Bankiers. Diesen Titel bekamen Menschen, die sich um die Wirtschaft, aber vor allem auch die Gesellschaft verdient gemacht hatten. So wie Eduard Kupfer. Oh, pardon: Herr Kommerzienrat Eduard Kupfer. Sein Verdienst? Er war eine Schlüsselfigur in der Glasindustrie, er baute auf, was den meisten Menschen in der Oberpfalz heute immer noch ein Begriff ist. Die Nachfahren von Kommerzienrat Eduard Kupfer sollten nämlich zu den Mitbegründern der Detag werden. Doch der Reihe nach.

Die Kupfers sind eine jüdische Familie. Sie stammen aus dem Raum Tachau, also dem heutigen Tschechien. Die Kupfers verdienten ihr Geld als Pottasche-Händler und betrieben Glashütten rund um die böhmischen Wälder. In den 1860er Jahren kamen sie in die Oberpfalz – nach Frankenreuth bei Waidhaus (heutiger Landkreis Neustadt/WN). Dort befindet sich die "Schedlhütte", eine der ältesten Glashütten der Oberpfalz. Dort bewohnten sie als Fabrikbetreiber ein nobles Herrenhaus. In diesem soll sich sogar ein jüdischer Betsaal befunden haben. In den 1890er Jahren übernahmen Eduard Kupfer und seine Familie das Glaswerk in Moosbürg in der Nähe des Weidener Bahnhofs, aus dem später die Detag und dann Flachglas werden sollte. 1932 brachten die Kupfers diese Fabrik nämlich mit in die Deutsche Tafelglas AG (Detag) ein, eine große Aktiengesellschaft zur Herstellung und Verarbeitung von Glas.

"Haus groß umgebaut"

Als die Kupfer nach Weiden kamen, kauften sie einem Lokomotivführer dessen Haus in der Weidener Bahnhofstraße 33 ab. Dieses lag nur ein paar Meter neben dem großen Glaswerk, welches sie übernommen hatten. Und Eduard Kupfer? Der legte so richtig los. "Er hat dieses Haus groß umgebaut", sagt Sebastian Schott. Der 56-Jährige ist Historiker bei der Stadt Weiden, arbeitet dort für das Amt für Kultur, Stadtgeschichte und Tourismus. Der Kommerzienrat machte aus dem großen Haus eine Villa, brachte sie unter anderem auf den neuesten sanitären Stand. Bald wurde sie in Weiden nur noch die "Kupfer-Villa" genannt. Durchaus ein Statement, aber: "Es war jetzt auch nicht überdimensioniert protzig", ordnet Sebastian Schott ein.

Der Historiker bezeichnet die Kupfers zudem als "einen der ganz großen und wichtigen Arbeitgeber in Weiden" der damaligen Zeit. Neben den Chefs der Porzellanfabriken Seltmann und Bauscher sowie des Eisenbahnausbesserungswerks gehörten die Kupfers nämlich zu den bedeutendsten Geschäftsleuten. Sie waren beliebt und wurden respektiert, auch weil sie sich um ihre Angestellten kümmerten. Die Kupfers bauten für ihre Glasmacher Wohnungen und gründeten sogar eine eigene Betriebskrankenkasse. "Es war ein weitverzweigtes Firmen-Konglomerat", erklärt Schott. Die Familie betrieb unter anderem Glashütten in der Oberpfalz, in Böhmen und in Franken. Um das Jahr 1914 haben laut Sebastian Schott rund 300 Menschen alleine im Werk in Weiden gearbeitet. In einem Aufsatz des Ökonomen Dr. Michael Müller ist sogar von über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 1897 zu lesen, wenn man auf alle Firmen und Glashütten im Familienbesitz blickt.

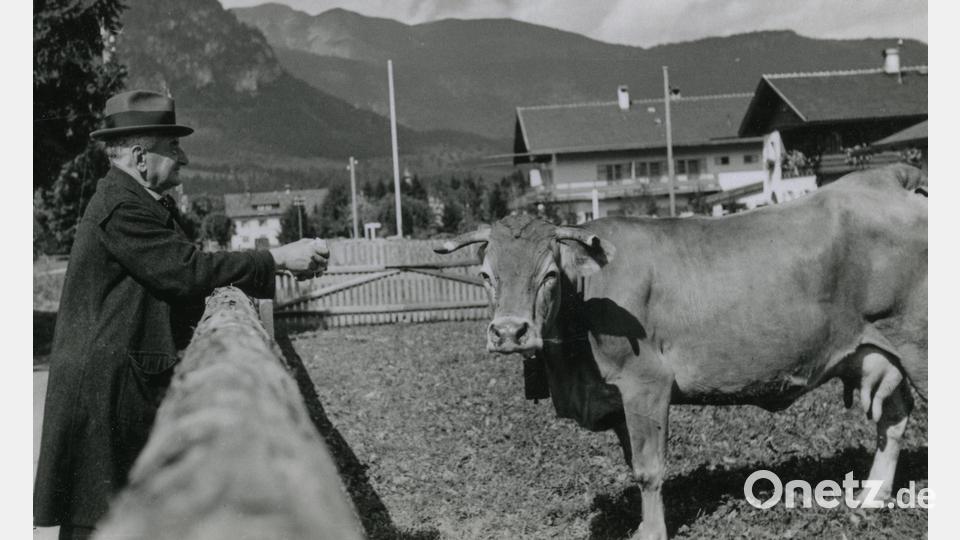

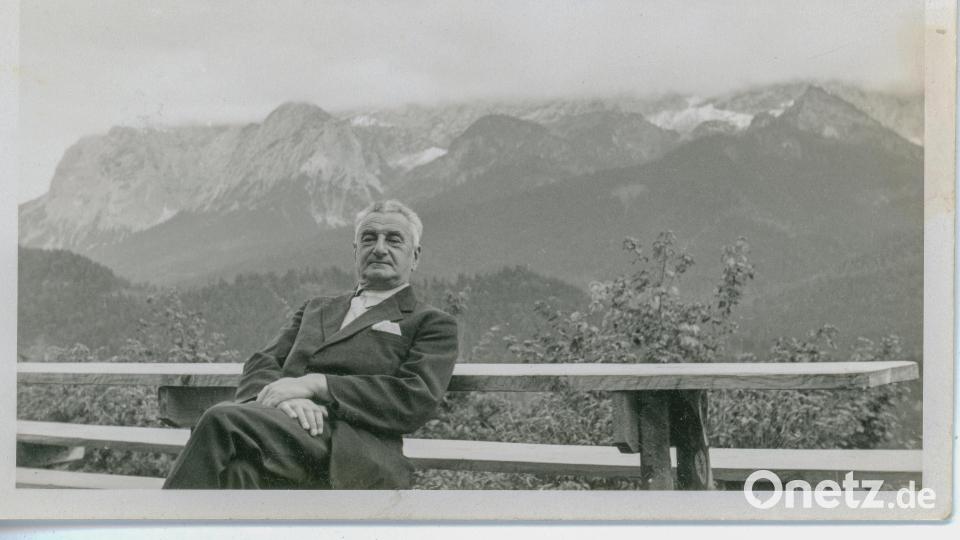

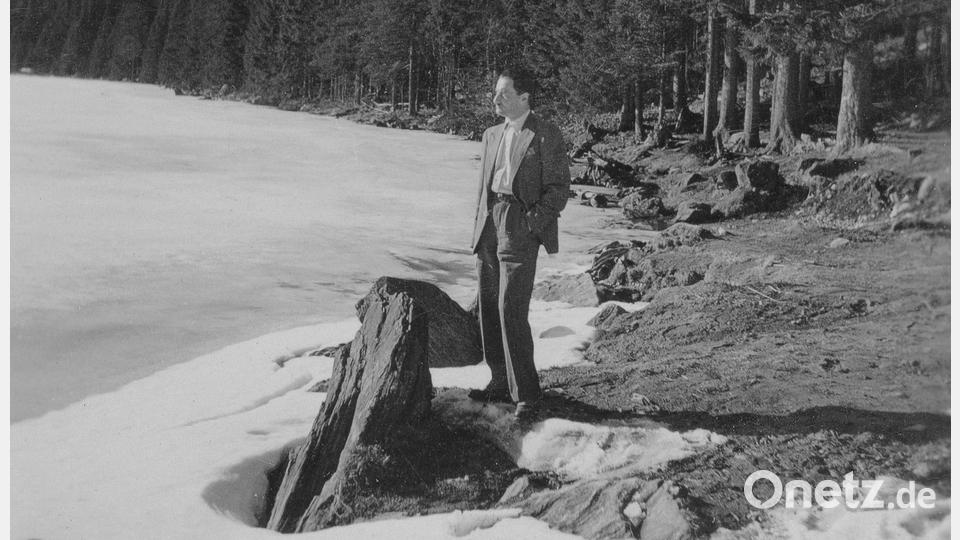

Die "Kupfer-Villa" war so etwas wie das Hauptquartier der Kupfers, auch von denen, die nicht in der Oberpfalz wohnten. Es gab beispielsweise auch Familienmitglieder, die in Hessen oder Wien lebten. Es gibt viele Bilder von größeren Familientreffen in der Weidener Bahnhofstraße 33. Auf den Fotos posieren selbstbewusste und schicke Menschen, mit Anzügen bekleidet. Die Kinder trugen gerne auch mal Matrosenanzüge, wenn sie auf historischen Tretautos im Garten rund um die Villa unterwegs waren.

"Ein eifriger Arisierer"

So etwas wie ein Hauptquartier sollte die "Kupfer-Villa" bleiben, doch leider nicht für die Familie selbst. Denn in die Bahnhofstraße 33 zogen nach der sogenannten "Arisierung" ganz andere ein. "Die Familie wurde 1939 gezwungen, das Haus zu verkaufen", erklärt Sebastian Schott. Weidens NS-Bürgermeister Hans Harbauer, laut Schott "ein eifriger Arisierer", und NSDAP-Kreisleiter Franz Bacherl stritten sich sogar um die Villa. Offiziell kaufen sollte sie zwar ein Weidener Fuhrunternehmer. Die Kreisleitung sollte aber trotzdem bald in die Bahnhofstraße 33 einziehen. In der ehemaligen "Kupfer-Villa" wurden die Veranstaltungen und Aufmärsche der Nazis für Weiden und den Landkreis Neustadt an der Waldnaab organisiert.

Einen Tag, bevor Weiden 1945 befreit wurde, wurde die Villa zerstört – von Artillerie-Geschossen der US-Armee. Höchstwahrscheinlich wurde dem Gebäude die Nähe zum Bahnhof zum Verhängnis, schätzt Schott. An einen absichtlichen Beschuss der Amerikaner auf die NS-Kreisleitung glaubt der Historiker nicht.

Kommerzienrat Eduard Kupfer sollte die Zerstörung "seiner" Villa nicht mehr miterleben. Er und seine Frau "Fanny" starben bereits vor der NS-Zeit. Doch ihre Kinder und Enkel, sie sollten die schrecklichen Nazi-Gesetze zu spüren bekommen. Und zu großen Teilen mit dem Leben bezahlen.

Die Familienstruktur der Kupfers

- Mit ihnen startete die Geschichte der Kupfers in Weiden: Eduard und Franziska "Fanny" Kupfer (beide verstarben vor der NS-Zeit)

- Deren Kinder, die das Erwachsenenalter erreicht hatten: Heinrich (starb lange vor dem Krieg eines natürlichen Todes), Johanna, Bertha, Mina, Moritz, Karl, Frieda, Robert, Rosa und Otto Kupfer (diese neun Kinder starben alle im Holocaust)

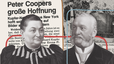

- Zwei Söhnen von Otto Kupfer gelang die Flucht: Ernst floh 1933 nach Frankreich. Robert konnte sich 1937 in die USA retten, er nannte sich dort von Robert Kupfer in Robert Cooper um.

- Roberts Sohn Peter: Er wurde 1951 als Peter Cooper in den USA geboren, hat sich inzwischen aber wieder in Peter Kupfer umbenannt. Er hat ein Buch über seine Familiengeschichte verfasst.

Wer war jetzt der bekannte Weidener Fuhrunternehmer?

Um Kommentare verfassen zu können, müssen Sie sich anmelden.

Bitte beachten Sie unsere Nutzungsregeln.